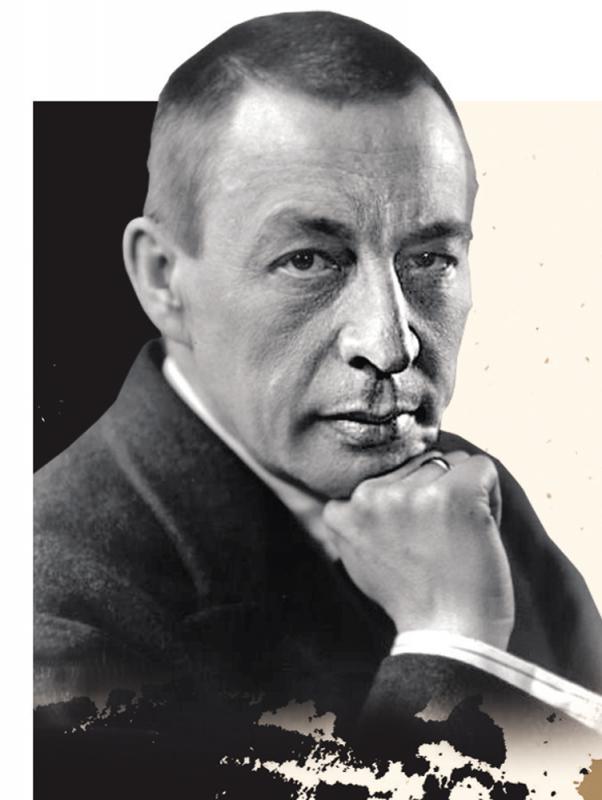

圖:俄國作曲家拉赫曼尼諾夫\網上圖片

每年的澳門國際音樂節,一如香港藝術節以至其他國際音樂節,除了廣邀海外音樂家及音樂團體演出之外,也會安排本地年輕音樂家及團體表演,藉此給予他們在國際場合亮相的機會。本屆澳門國際音樂節將會以「鼓舞本地英才,作育未來新星」為目標,舉行兩場「藝萃菁英」音樂會。

三新星受業於美國

當中的首場,是由潘澔雪、澔彤姊妹在上半場演奏鋼琴樂曲,然後由梁樂鳴等幾位青年管樂手在下半場吹奏管樂。不過,上下半場並無相關。換言之,整場音樂會並沒有鋼琴與管樂合奏。這幾位青年音樂家雖然不是同台合奏,但出身相同,大家都是在澳門長大,然後赴美進修。

潘澔雪在澳門演藝學院修讀期間,師承甘卓穎。其後赴美入讀俄亥俄萊特州立大學,跟從梁以信學習鋼琴。對香港樂迷來說,梁以信這個名字應該很陌生。其實他是前浸會學院校長謝志偉的女婿,早年常在學院(那時浸會還沒升格為大學)的大專禮拜堂司琴。他在美國本來有很好的演奏事業,可惜後來因為手患頑疾,被迫放棄演奏,改任指揮,並且授徒為樂,而潘澔雪就是他其中一位學生。潘澔雪後來轉往辛辛那提大學進修鋼琴碩士。回澳後返到母校擔任導師。澔彤也是師從甘卓穎,現於印第安納大學修讀鋼琴碩士。

潘氏姊妹鋼琴二重奏

潘氏姊妹將會在音樂會上演奏三首鋼琴二重奏的樂曲,當中包括拉赫曼尼諾夫的《G小調第一雙鋼琴組曲(作品五)「描畫幻想曲」》。這位俄國作曲家終其一生寫了兩首鋼琴組曲,而G小調是一首作於一八九三年夏天而以雙鋼琴彈奏的組曲。根據作曲家的本意,這首樂曲應該以法文稱作「描畫幻想曲」(即Fantaisie-Tableaux),蓋因這首作品包含一系列音樂圖畫。

由於G小調內有四個樂章,而依次是「船曲」,「夜裏……愛情」,「眼淚」,「復活節」,有學者認為這四個樂章分別採自俄國文學家雷蒙托夫,英國詩人拜倫等名家的詩作;有人則認為不必一口咬定作曲家是據此而作,而倒可看作拉赫曼尼諾夫藉此抒發不同的感興。這首G小調在完稿的同年十一月首演於莫斯科,而拉赫曼尼諾夫把此曲誠摯獻給柴可夫斯基。首演當晚,拉赫曼尼諾夫有份親自彈奏。

梁樂鳴領奏銅管樂

一如前述,「藝萃菁英」除了潘氏姊妹演奏鋼琴曲之外,梁樂鳴等人將會在下半場吹奏管樂。梁樂鳴赴美求學時畢業於紐約曼尼斯音樂學院。樂迷可以偶爾在香港城市室樂團看到他吹奏小號。他今次聯同也是吹小號的馮嘉興,吹圓號的徐毅奇,吹長號的周子揚以及吹大號的岑嘉倫組成銅管樂五重奏,合奏銅管樂五首,當中包括基督教着名聖詩《奇異恩典》。

對於基督徒來說,《奇異恩典》是一首教會常唱因而耳熟能詳的聖詩。創作這首樂曲的約翰紐頓(John Newton,一七二五至一八○七),是一位充滿傳奇的人物。他早年參與非洲黑奴的販運,並且擔任越洋船的船長。後來洗心革面,入教侍主。他甚至聯同當時的著名英國詩人考勃(William Cowper)在一七七九年出版詩歌集,而《奇異恩典》就是其中一首。據了解,這首聖詩初刊之時,並無載明樂譜,而及後多番廣傳,居然出現二十多個歌唱版本。到了十八世紀三十年代中,才整合成「新不列顛」(New Britain)版本,即今天常用的版本。說來有趣,這首聖詩源自英國,但在北美的盛行程度,反而遠超英國。

另一方面,此曲有不同的中譯本,而最常見的《生命聖詩》版本,首兩句是「奇異恩典,何等甘甜。」除了這個版本,其實另有一個不太常唱的四言古詩版本。

奏《奇異恩典》銅管樂版

曾經來港表演的加拿大銅管樂五重奏年前把這首樂曲改編為銅管樂,由小號領奏,並刻意加入幾分爵士音樂及些許黑人靈歌的味道,而這個版本倒也廣受歡迎。這首樂曲篇幅不長,演奏時間只有四分鐘左右。

且看以梁樂鳴為首的組合,能否吹奏出經加拿大銅管樂五重奏改編的樂韻。

(澳門國際音樂節導賞系列之二)

編者按:《藝萃菁英》首場音樂會定於九月二十九日在崗頂劇院舉行