從前有位嗜古友人,不知打哪兒購回幾件「古」黃金飾件,以為尋得瑰寶。後來經好幾位博物館專家鑑別,證明僅屬晚清仿品,並非像賣家所言是戰國時期金飾件。

友人謂「古」飾件分別上鐫「秦」、「楚」銘文,便以為真的是戰國時代遺物。這正是鑑別古物骨董的大忌;試問怎可以上鐫什麼字,就盲目相信是那個時代。現今偽造底款的瓷器和假題字、假鈐印、假下款的字畫贋品不是處處一籮筐,俯拾即是嗎?

戰國時代楚製的金銀器真品中,也有於器腹刻「楚王室客為之」,器底刻「室客十」字樣;但我們要從各方面鑑證及有足夠依據。其實,春秋戰國時期,北方匈奴族製作的金器及金飾件十分精美;和匈奴接壤的秦、趙等國與匈奴文化交流融合。雖然所製飾片的紋飾及風格各異,但包、鏤、錯、鎏、鑲,以至錘鍱、編纍、掐絲等金屬工藝技術,皆多多少少受匈奴族金器影響甚大。

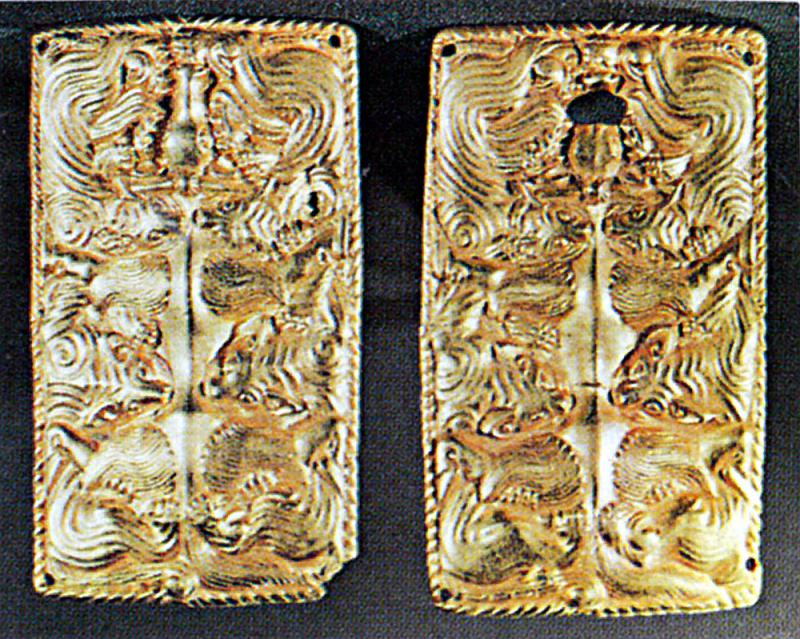

像附圖,為春秋戰國時代製作,內蒙古地區出土的黃金飾片兩件,為當時匈奴族人所用;紋飾雋美細緻,富遊牧民族風格。在內蒙古阿魯柴登出土的動物形金飾片、鳥形金飾片,在准格爾旗匈奴墓出土的兩獸咬鬥金飾片,均有異曲同工之妙。