記得三十多年前,在一位富翁家裏,參觀他多年以來花耗巨資蒐購的「明、清官窰燒製」瓷器,發覺逾半屬晚清至民初的仿製品。他常以為古瓷升值快,但是並無鑑真辨假的眼光與經驗。

例如,他所購有些「清初三朝」青花瓷和彩瓷,有識者只看其底款,已知屬贋品。像《大清康熙年造》、《雍正年造》及《乾隆甲子年造》,破綻明顯。蓋清代官窰燒製的瓷器,落款有嚴格規定,一律要用「製」字,從來不會用「造」字;與明代二者兼用迥異。凡有官方國號款者,若非御賜,不能私自擁有。更可笑者,是其藏品中,竟然有從左而右橫排字樣,此乃近代英文寫法!

底款,也僅是鑑別真偽其中一種依據;要同時印證造型、胎釉、紋飾、時代特色、繪藝和燒製技巧等等。手感亦很重要,例如光緒末年一些仿康熙偽器,胎體非輕即重,因質粗劣疏鬆;繪工更呆滯草率。

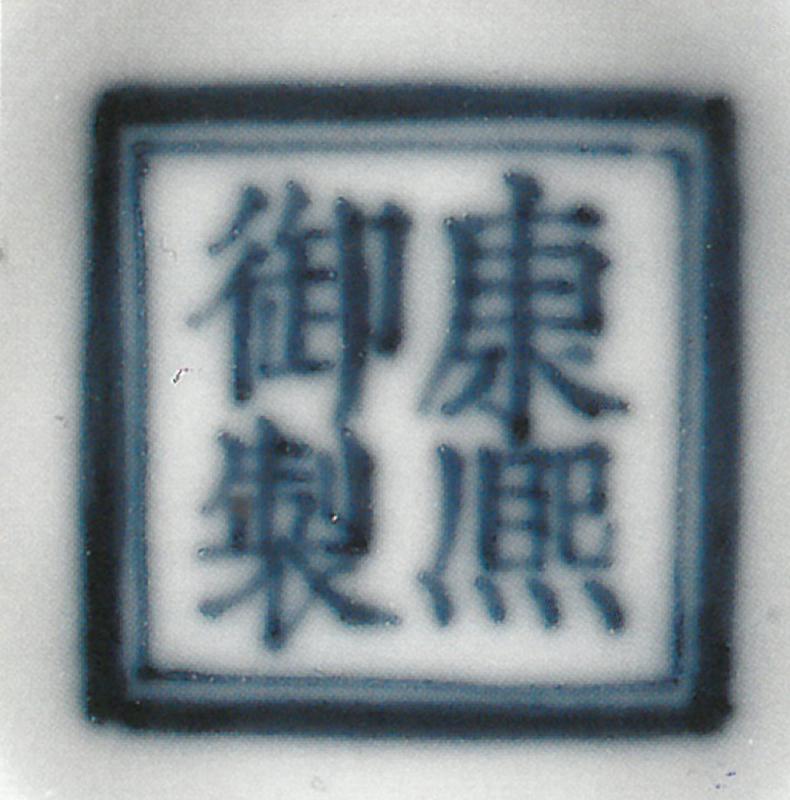

有些偽品,青花底款式調虛浮渙散,或淺淡朦朧。乾隆以前官窰款識,絕不會如此,必然色厚、結實而深沉,筆畫蒼勁挺拔。像附圖,為真品雙方框四字底款《康熙御製》,運筆工整自然,色調深重明晰。