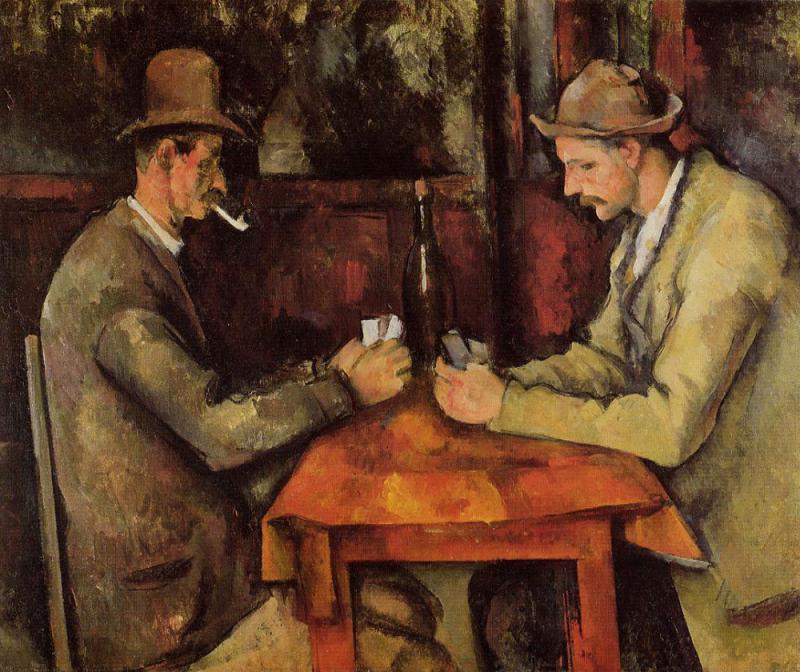

圖:塞尚畫作《玩紙牌的人》 作者供圖

前兩天,朋友來家中做客,酒足飯飽後,提議玩紙牌。我並非玩紙牌高手,或者說,連一個合格的玩家都算不上,只好在一旁觀戰。當年的畫家,也時常像我這樣,以「看牌者」的身份,創作出一系列以「玩牌人」為主題的畫作。

玩紙牌,是閒暇時的娛樂,也是社交的方法。畫家以玩牌及玩牌人入題作畫,其實是想借助打牌人的衣着舉止及打牌時的場所及氛圍,呈現社會不同群落的生活景狀。說來也怪,出入巴黎沙龍、打扮入時的貴婦與荷蘭鄉間的農人,對於玩紙牌,幾乎有同樣的熱情。

畫玩牌畫得最出名的,恐怕非法國畫家塞尚(Paul Cézanne,一八三九年至一九○六年)莫屬。這位法國後印象派知名畫家共有五幅取名《玩紙牌的人》(The Card Players)的畫作傳世,其中的四幅藏於巴黎、倫敦和紐約等知名博物館中,另有一幅在私人手上,由卡塔爾王室四年前以超過二億五千萬美元的天價,從希臘船王手中購得。

且不說塞尚筆下的玩紙牌畫作緣何如此高價,單說畫作構圖及內容,以今人的眼光看,幾乎可以用「平平無奇」來形容。對於生活在十九、二十世紀之交的畫家而言,這五幅作品之於他創作生涯乃至歐洲現代繪畫的價值,卻值得詳加講述。

塞尚的「玩牌者」系列創作於一八九○年至一八九五年之間,被視為畫家由中期至晚期創作的轉捩點。這系列作品描摹的主體,是法國南部普羅旺斯地區的鄉間農人。要麼在咖啡館,要麼在小酒館,這些衣着樸實、頭戴氈帽的農民一面抽煙,一面打牌。有時三人打牌,身旁一人或兩人觀看;有時兩人對坐打牌,無人觀看。打牌人的神情幾乎如出一轍:低頭,嚴肅,靜默。

當有些畫家試圖以極度誇張乃至戲劇化的筆法描摹打牌這一娛樂方式的時候,塞尚偏偏要反其道而行之,盡力抹去過於吸引眼球的元素。因此,畫面中不論人物神情、衣着乃至牌桌上的擺設,一律是安靜甚至是沉暗的。這種靜與沉默,令到畫幅產生一種向內的力量,引得觀畫人莫名進入某種超出此時此地的、排他的情境中。

相比塞尚的冷靜與克制,比利時畫家德魯斯(Basile de Loose,一八○九年至一八八五年)及荷蘭畫家揚.斯特恩(Jan Steen,一六二六年至一六七九年)的作品,則顯得生動活潑很多。德魯斯不過比塞尚早生三十年,兩人的繪畫風格卻像是來自兩個完全不同的時代:塞尚關注色塊與色彩,德魯斯沿襲古典主義脈絡,尊重線條與細節。德魯斯的畫再寫實不過了,人物的衣飾及室內裝飾,分明就是他身處年代生活場景的直白陳示。

德魯斯的《紙牌玩家》呈現出極富戲劇性的場景:家中女主人推門進屋的時候,發現客廳中亂作一團。身穿紅色馬甲的小男孩揪住玩伴的頭髮,女僕正在勸架。身旁同樣在玩牌的小姑娘嚇得站了起來,另外一位牌友卻十足淡定,蹲下身去撿拾那些因為打架而散落一地的紙牌。畫中有一個清晰的三角形構圖,觀者的目光聚集在小男孩打人的拳頭上。拳頭將落未落,打人者滿臉氣憤,被打者舉手求饒,整幅畫面看上去極其生動。

打牌既然有輸有贏,那些生性爭強好鬥的人,要麼因為牌友技法太差,要麼因為自己運氣不佳,總不免玩着玩着生起氣來。德魯斯畫中的爭鬥場面是擺在枱面上的、硬碰硬的,而斯特恩畫中的打牌人,卻不想爭執起來傷了和氣。他們選擇的是欺騙或隱瞞的方法,俗稱「作弊」。表面風平浪靜,實則暗流湧動。

這位荷蘭十七世紀風俗畫家有幅名為《房間內的玩牌者》的畫作,即是一例。衣食住行及玩樂等日常生活圖景,向來是斯特恩描畫的主體。他畫中的男女,通常成群在室內或戶外遊戲,要麼飲酒奏樂,要麼舞蹈。年輕男女湊在一起玩牌,也是常有的事。畫作中,除去位於畫幅前景右側的女子,其餘男女都沒有望向畫框外,有的專注於手上的紙牌,有的在準備吃喝,還有的在遠處窗前閒聊。這女子正是打牌中作弊的人。畫中,她身着淺色衣裝,極易辨認,而且,她本人轉過身來,望向畫框外,神情很是得意,似乎一點也不害怕被人戳穿。

想來畫中女子只是將這場打牌當作一場遊戲,偶爾任性,略施小計,也不失為調劑生活的方法。若我們以不較真的、不在意輸贏的遊戲心態應對生活中的紛紜人事,恐怕摩擦和誤會也能少一些吧。