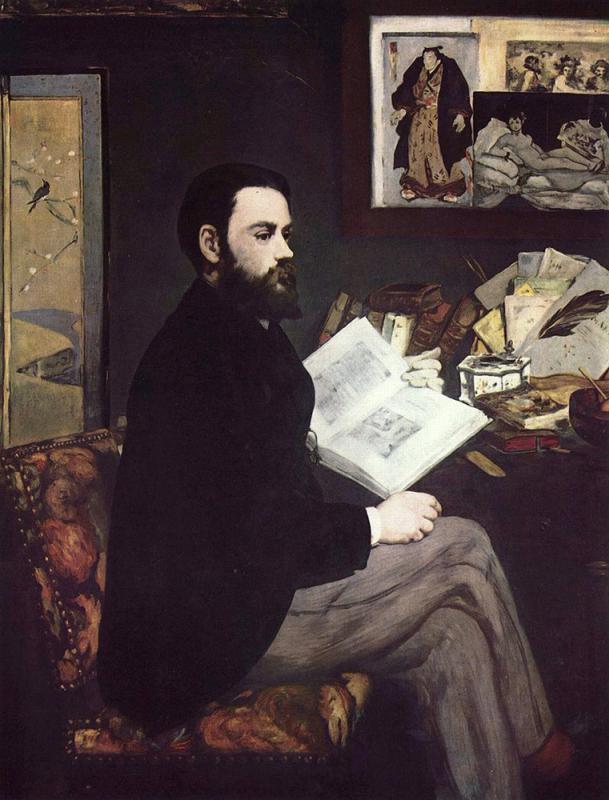

圖:馬奈畫作《左拉肖像》\作者供圖

都說「藝術無國界」,其實不同門類的藝術,比如繪畫、音樂、舞蹈乃至文學之間,也往往互動頻繁。若畫家和作家惺惺相惜,那前者極有可能找來後者當模特兒,為其創作肖像作品。

馬奈與左拉便是一例。法國畫家馬奈(Édouard Manet,一八三二年至一八八三年)起初跟隨庫蒂爾學畫,後來對於傳統而典雅的畫風漸生厭倦。二十多歲的時候,他往歐洲諸國旅行,由荷蘭及西班牙等國畫家作品中汲取靈感,回國後便拋開歷史及宗教題材創作,頻繁以普通人(酒吧女招待、女舞者與流浪人等)入題,以頗富戲劇化的光暗對照及設色技法鋪排畫面。

像馬奈這樣的叛逆與不循常理,在當時自然備受指責及爭議。畫家渴望得到業界認可,一次次地將自己的作品送往巴黎沙龍畫展,希望畫作被展出,卻屢次遭到拒絕。一八六三年,他將自己新近創作的《草地上的午餐》送去參展,又被主辦方嘲笑一通,因畫中兩位裸體或半裸的女子與另外兩位衣冠楚楚的紳士被刻意安排在同一畫面中,看上去有些滑稽。

雖說馬奈在十九世紀中期的法國畫壇並未獲得多少讚譽,但他身邊仍圍攏了若干支持者,作家左拉(Émile Zola,一八四○年至一九○二年)便是其中之一。左拉結識馬奈的時候,還是一名初出茅廬的年輕人,當他得知馬奈畫作《奧林匹亞》(畫家將奧林匹亞女神畫成一位通體赤裸的妓女形象)和《草地上的午餐》被人指責並嘲笑的時候,他卻覺得馬奈只不過將我們日常在街上所見的平凡男女呈現在畫布上罷了,還說馬奈的作品將來必定能進入羅浮宮中。

馬奈去世後,他的作品被人重新談論,後世如印象派及後印象派諸位畫家,均受到馬奈畫作筆法及用色的影響。當年,馬奈想必也對這位年輕的支持者心懷感激,於是邀請左拉來到畫室,為其創作肖像作品。

創作於一八六八年的《左拉肖像》並非只是送給左拉的禮物,也暗示了畫家本身的藝術理念。畫幅背景處有兩幅畫作,靠右一幅是《奧林匹亞》複製品,左側是日本浮世繪畫作,而左拉身後的花鳥屏風,也有頗為濃重的東方風味。十九世紀中期,日本與歐洲諸國建交後,大量日本藝術品(尤以浮世繪和瓷器為主)流入法國,包括馬奈及左拉在內的藝術家,都試圖從這些鮮艷的、注重大色塊塗擦的異域作品中,找到靈感。在《左拉肖像》中,馬奈將畫中人的面部塗抹得白且亮,顯然受到浮世繪風格影響。

我並不喜歡這幅肖像,既因為畫中作家面部表情有些呆滯,也因為馬奈在畫中用了大量的黑,以至於畫中主體並不鮮明,構圖也有些凌亂,給人一種未經準備、匆匆而作的觀感。

相比之下,俄羅斯畫家列賓(Ilya Repin,一八四四年至一九三○年)為同鄉偉大作家托爾斯泰創作的幾幅肖像,則用心得多。

列賓是巡迴展覽畫派的代表畫家,崇尚寫實,關注土地與勞動者。還記得內地小學課本中那幅《伏爾加河上的縴夫》嗎?列賓因此畫成名,並在之後的數十年裏,創作出大量肖像畫及群像作品。他作品中的人物,縴夫、作家抑或音樂家,通常都是樸素深沉的模樣,沒有花哨,也沒有過分的煽情。列賓在為托爾斯泰畫像的時候,也沿循了同樣的風格。

列賓與托爾斯泰相識於一八八○年,當時列賓仍是一位年輕的畫家,而托爾斯泰已憑藉《戰爭與和平》以及《安娜.卡列尼娜》等作品,奠定自己在俄羅斯文壇的地位。在當時,兩人雖說年齡、閱歷及知名度相去甚遠,卻一見如故,友誼維繫終生。列賓從來不吝於讚美托爾斯泰,他曾說:「托爾斯泰擁有多麼廣博的心靈!所有誕生的、活着的、呼吸的事物,整個大自然──所有這一切都被他準確無誤地、毫無造作地表現出來。」

儘管有如是讚美,但列賓為托爾斯泰作畫時並未懷着「追星」的心態,而是盡量以平視而非仰視的姿態,面對這位文壇巨人。列賓為托爾斯泰創作的數幅肖像畫(有的執筆,有的捧書)中,我最喜歡那幅既沒有書本也不見紙筆的作品。在那件創作於一九○一年的作品中,已過花甲之年的托爾斯泰神情安詳,衣着簡樸,赤着雙腳,雙手放在腰間,姿態放鬆而愜意。列賓摒棄了所有符號化的暗示,將「作家」與「托爾斯泰」剝離開來。當畫中人的身份與衣飾不再被刻意強調的時候,「人」方得以凸顯。