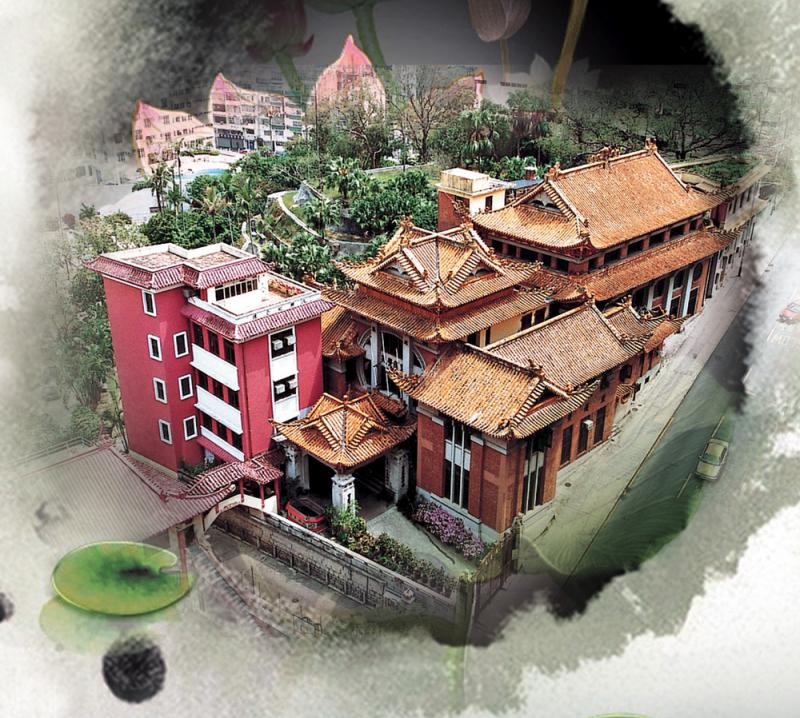

圖:張蓮覺有意將東蓮覺苑外觀設計為佛家概念中渡越彼岸的般若船\資料圖片

上世紀三十年代初,位於香港島灣仔中南部的跑馬地,還沒有什麼高樓,清風吹過樹叢和小道,樹影婆娑。在當時人口數量還不到一百萬的香港,跑馬地這樣一處靜謐地帶,毗鄰繁華的灣仔,卻幽靜異常。現年九十多歲的嚴崔常敏居士記得,上世紀五十年代左右每天前往東蓮覺苑上佛學課,順着山光道斜坡一路向上,一片鳥語花香,不遠處馬房傳來的馬蹄踢踏聲響,是當年東蓮覺苑及跑馬地周邊在她記憶中的印象。\大公報記者 周 怡

一九三五年,由當時香港首富何東爵士夫人張蓮覺居士(張靜蓉)興建的東蓮覺苑,在跑馬地山光道傾斜的坡道上開幕,至今屹立於此已逾八十載。它是港島上第一所佛教寺廟,其建築、布局設計都具有跨越時代的特色。雖然過去了近百年,曾經人跡罕至的跑馬地早已大廈林立,不再是當年的模樣,但東蓮覺苑整座廟宇紅磚瓦牆、中西結合的建築風格,多年來未曾停歇的梵音與晨鐘暮鼓,到如今它仍是讓人解煩忘憂、洗滌心靈的一方淨土。

港島第一間佛教寺廟

前往東蓮覺苑的路上,首先會經過與寺院相連、創辦於一九三一年的寶覺學校(二○○三年易名為寶覺小學),校舍已被列為香港一級歷史建築。一牆之隔的東蓮覺苑,佔地一萬多平方呎,面積比不上宏偉名剎,但內部設施應有盡有,韋馱殿、會客廳、誦經所、講書堂、大雄寶殿、藥師塔、觀音堂、閱書樓及藏經所等等,一應俱全。

比較特別的是,苑內設有念祖堂(世勤堂、懷恩堂和感恩堂),除了供奉何家及其親屬的祖先牌位,還有一些同樣信奉佛教的香港大家族先人的牌位。

而其中的各式佛像與佛教經典,更是珍貴,無論是其發展歷程還是背後的故事,東蓮覺苑在香港佛教史上佔有絕對重要的地位,「東蓮覺苑盛載着豐富的歷史,是香港歷史的一部分,但知者不多。」香港中文大學歷史系客席教授丁新豹說。

以何東與張蓮覺兩人的名字拼合而成,東蓮覺苑自建立以來,一直致力於佛教的弘法利生事業,先後請來了太虛大師、虛雲老和尚、倓虛長老、寶靜大師、若舜大和尚等來到香港弘法,可說是開啟了香港佛教近代發展的一個重要里程。而促成東蓮覺苑建立的張蓮覺居士,自小在佛教氛圍中成長,她在很年輕的時候,就已萌生了建造佛教寺廟的宏願。一九三四年,張蓮覺將何東作為金婚紀念禮物的十萬元,投入到東蓮覺苑的創建,讓她實現了興學弘法的理想。

上世紀二、三十年代,在山光道這樣一個傾斜的不等邊三角形地帶,建造一間寺廟,有一定難度。香港中文大學建築學系教授何培斌告訴記者,那個時期,中式的傳統建築風格在香港還處於實驗階段,本地建築師還在探索本土特色的建築風格。留學英國的華人建築師馮駿,融合西方與東方的建築風格,中式瓦頂斗拱外形採用了混凝土結構,外牆以英式紅磚搭建,彩色玻璃窗戶來自歐洲,苑內地面則鋪滿了意大利地磚。

寺廟喻般若船渡彼岸

有別於大多數中國建築坐北向南的講究,東蓮覺苑則是坐南向北,加上張蓮覺有意將寺廟比作佛家概念中渡越彼岸的般若船,船形的建築構造以山腳為船尾,大殿後方為船頭,有逆水行舟之意。

因為土地面積有限,東蓮覺苑要達到傳統寺廟建築的格局和要求,只能取巧。例如主體建築大雄寶殿,一般的寶殿前都十分寬敞,而東蓮覺苑則巧妙地以樓梯和天花板的高度營造空間感;殿內入口處一左一右的鐘和鼓,也分別代表了鐘樓和鼓樓;而寶殿二樓的迴廊更體現了中西建築風格的融合,這種迴廊一般出現在西方國家的教堂中。

「應有盡有」,形容小巧的東蓮覺苑並不為過,而更特別之處,是苑內隨處可見的牌匾與對聯,多數來自當時軍政及社會名流手筆。比如張學良贈送的「慈雲覆幬」牌匾、徐世昌「嶠炎慈雲」、黎元洪「慈雲慧日」,康有為的對聯「有播耨迦觀諸天大圓鏡智歷帝網重重理事無礙;以波羅蜜度一切眾香國土種福田一一功德甚多」胡漢民亦贈送了對聯「大智若空觀自在,深行無相淨菩提」等等。通過這些牌匾,可見何東家族當時的影響力,以及何東的長袖善舞、人脈廣泛。

而其中一個懸掛在蓮覺紀念樓上的「有志竟成」牌匾,書寫字體不算突出,卻高掛在樓上中間位置,原來出自張蓮覺本人手筆。四個大字之尾,還有小段她的個人感受:「余蓄意建立斯苑,已有十數年,緣以人事舛忤,迄未見諸事實,然持之匪懈,益用自勵,今竟克觀厥成,謹書此誌喜,並以勗夫後賢雲爾。民國二十三年秋九月,優婆夷何張蓮覺書。」

一九三八年一月五日,東蓮覺苑成立後的第三年,因長時間為抗日救災工作奔走,又值東蓮覺苑舉行佛事,六十三歲的張蓮覺哮喘復發卧病不起,最終在山頂何家私宅The Falls(後易名為「曉覺園」,亦稱「何東花園」)去世。何東家族以及東蓮覺苑上下悲痛之餘,亦擔心東蓮覺苑未來的發展。

作為東蓮覺苑最大的支持者何東,在一九五四年十二月十六日「蓮覺紀念樓」揭幕禮上發表講話:「設立東蓮覺苑興學弘法機構的主要目的,在於發揚『佛祖慈悲濟世之宏願,長垂不朽』。」為了「長垂不朽」的目標,張蓮覺其實在生前就作出硬件軟件上的深遠安排,而她奉為圭臬的興學弘法、博施濟眾核心價值更被代代相傳,並為歷代接班人堅守。「有志竟成」牌匾在「蓮覺紀念樓」落成後,遂高掛於紀念樓正中顯眼的位置。

學者研究 三聯出版

嚴崔常敏居士從上世紀五十年代初開始在東蓮覺苑學習佛法,回想當年每晚下班來這裏上課學習,內心滿是感恩。「當時內地和香港、海外優秀的弘法人才以及佛教界的主要領袖,都來過東蓮覺苑講法,這對香港佛教的影響很大,而東蓮覺苑的影響也可說是最主要的。」嚴崔常敏居士這天接受訪問的房間,正是當年她每晚上課的教室。

《山光道上的足跡──東蓮覺苑八十年》(三聯書店出版)的作者鄭宏泰與黃紹倫相信,通過對東蓮覺苑過去近一個世紀道路所留下足跡的追蹤和考察,可清晰地看到香港社會的巨大變遷。鄭宏泰與黃紹倫從二○一四年開展有關東蓮覺苑發展歷史的研究,希望從各方面的個案中,既讓大家了解東蓮覺苑過去八十年的歷程,說明民間興教弘法事業在這個以金錢為主要目的的商業社會是如何曲折崎嶇,又藉此反映佛教在香港的傳播與發展,並直接或間接窺探巨富世家對信仰和心靈平安的追尋。