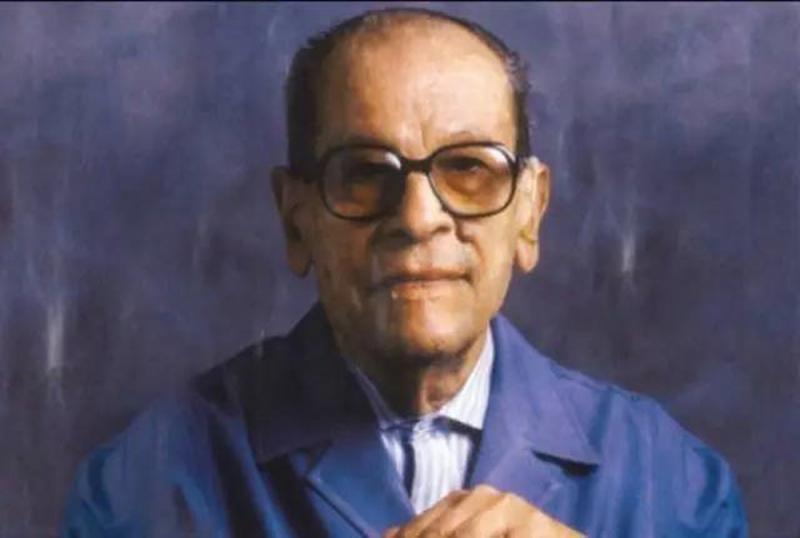

圖:馬哈福茲\網絡圖片

今年八月是享有「阿拉伯世界一代文豪」之譽的埃及作家馬哈福茲逝世十周年。在紀念他的時候,人們總是稱頌他「為人和悅,為文剛健」。我在開羅期間曾同他有一面之緣,拜讀過他的作品。我的印象是,他懷抱愛國愛民的仁愛之心,手執社會批判的犀利之筆,孜孜矻矻,終生筆耕不息。他的文學創作成就斐然,但人生道路並不平坦,作品多次遭責難,人身遭攻擊。這究竟是為什麼,我一直在思考。

納吉布.馬哈福茲一九一一年十二月出生,生在開羅,長在開羅,大學畢業後在開羅工作。他先後在政府的宗教、文化、藝術部門任職,業餘時間進行文學創作,全部創作皆以開羅為背景。一九七一年,他從國家公務員崗位上退休,隨即被阿拉伯世界聲譽最高的報紙《金字塔報》聘請為專欄作家,每周至少撰寫一篇短小精悍的時評。他的時評在阿拉伯世界擁有眾多讀者,這家報紙的常務副總編薩拉馬先生為有這樣的專欄作家而自豪。一九九一年八月,正是在他的幫助下,我同兩位同事走進《金字塔報》報社大樓,在一間寬敞的辦公室採訪了馬哈福茲。

站在我面前的馬哈福茲,就像開羅街頭常見的那些慈眉善目的藹然長者,話不多,臉上總是閃現微笑。他當時將屆耄耋之年,背有點駝,面容憔悴,頭髮花白,鼻樑上架着一副深色墨鏡,左耳邊掛着一個助聽器。他告訴我們,他的健康狀況不佳,患有糖尿病,眼力不濟,聽力也不好。聞此,我把事先準備好的長達三頁的採訪提綱悄悄收起,只向他提了兩三個最想了解的問題。其中之一是,一個作家,如何做到既要有容人之雅量,又要保持創作的社會批判之鋒芒。

馬哈福茲摘下助聽器,慢悠悠地說:「在漫長的文學道路上,我一直踽踽獨行,備受煎熬。」原來,他在二十世紀三十年代登上文壇之時,埃及雖已宣布獨立,當政的封建王朝卻仍受英國的操控,不准作家議政。因此,他在創作上不得不採取一種獨特的敘事方式,把他對現實的評判掩隱在歷史的面紗之下。他早期的作品《命運的嘲弄》和《底比斯之戰》,都以法老時代埃及人民抗擊外族入侵的史實為素材,曲折地反映埃及人民反對英國殖民統治、爭取民族獨立的鬥爭。英國人感知到這一點,但卻抓不住任何整肅他的把柄。

一九五二年,加麥爾.納賽爾發動革命,推翻法魯克封建王朝,宣布埃及為共和國。馬哈福茲對這場革命表示歡迎,出版了被稱為「開羅三部曲」的《宮間街》、《思宮街》、《甘露街》三部小說。小說主要通過開羅一個商人之家三代人的生活變遷,反映兩次世界大戰期間埃及人民反對英國軍隊佔領和封建專制統治的鬥爭。這部後來被譽為馬哈福茲代表作的鴻篇巨制,給他帶來極大的聲譽。就在這時,他看到,納賽爾當政後實行鐵腕統治,把許多左翼知識分子投入監獄,有的還被關押在完全與世隔絕的沙漠監牢中。他對革命的熱情很快涼下來,暫時停止創作,以免以言獲罪。

經過五、六年的蟄伏與觀望,馬哈福茲重新拿起筆來,創作了長篇小說《我們街區的孩子》,並從一九五九年到一九六○年在《金字塔報》連載。人們原以為這不過是一篇講述市井頑童的故事,但隨着情節的展開,卻發現其中對基督教、猶太教和伊斯蘭教的聖賢人物,諸如耶穌、摩西、穆罕默德,都作了人性化的描寫。一些宗教界人士認為,這是一部「嘲諷性的寓言」,是對聖賢的「公然褻瀆」。於是,一場不大不小的風波驟然而起,先是一些激進的伊斯蘭教阿訇帶領信徒上街遊行,要求立即停止這部作品的連載,隨後,埃及權威的伊斯蘭教組織的代表發表聲明,要求法庭審判作者和連載者,要求政府禁止這部作品在埃及出版。

馬哈福茲感到很無奈,只好辯白說:這部作品描寫的是「人對精神價值的尋求,而絕不是反對精神價值」。他表示,他決不正式出版這部小說,因為「國家的問題已經夠多了,不想再給國家添加一個文學上的麻煩」。當然,在當時的情況下,埃及也沒有哪家出版社敢於出版這部作品。直到一九六七年,在阿拉伯世界以「思想自由」著稱的黎巴嫩,才有一家出版社將這部書稿出版,但也作了不少刪節。就是這樣,這部小說仍不能在埃及銷售。此事,馬哈福茲是知道的。他不知道的是,在禁售的背後,一些宗教極端分子暗中將他列入了死亡黑名單。

因宗教問題招致的麻煩尚未了結,現實政治麻煩又接踵而來。一九六九年,馬哈福茲的長篇小說《米拉馬爾公寓》搬上銀幕。可是,影片剛上映,就有人指稱其中隱含有批評執政的阿拉伯社會主義聯盟的內容,於是不得不停映。一九七八年,埃及總統薩達特與以色列總理貝京簽署戴維營協議,曾幾次交戰的埃以兩國實現媾和。此舉不但遭到埃及國內一些政治勢力的反對,也遭到幾乎所有阿拉伯國家的譴責。馬哈福茲在《金字塔報》上撰文,公開支持薩達特這一舉動,他說,阿拉伯國家同以色列的問題只能通過和平談判來解決,薩達特總統「現在是果敢地邁出了歷史性的一步」。他這一看法有點「超前」,被斥為「背叛阿拉伯民族的胡言亂語」。從此,他的作品,不問其內容,在許多阿拉伯國家一律被查禁。

一九八八年八月,馬哈福茲獲得諾貝爾文學獎,成為阿拉伯世界獲此殊榮的第一人。這無疑給他帶來巨大榮耀,緩解了他在國內外的困難處境。但是,阿拉伯世界對獲獎的不同解讀和反應也是有的。有人認為,他的獲獎與其說是因為他的作品,不如說是因為他支持薩達特「向以色列低頭」這一政治態度。另有人認為,給他這樣一個阿拉伯作家頒獎,是「世界上猶太人策劃的一個政治陰謀」。

獲獎的風波尚未平息,更大一場政治風暴又猛烈襲來。一九八九年二月,印度裔英國作家薩爾曼.拉什迪的小說《撒旦詩篇》被指控「誹謗伊斯蘭教」,伊朗最高領袖霍梅尼發布宗教命令,要求全世界的穆斯林追殺拉什迪,世界各國有幾百名作家發表聲明,反對伊朗的做法,對拉什迪表示聲援,作為穆斯林作家的馬哈福茲也加入聲援者的隊伍,他說,他堅信「沒有一本書能動搖一種宗教信仰」,發布宗教追殺令是錯誤的,「鼓動殺戮者必遭懲罰」。他的言論在阿拉伯國家引起強烈反應,有人指斥他是「企圖摧毀伊斯蘭教的外國意識形態的傳播者」。埃及的極端宗教頭目、後因涉嫌「九.一一事件」而在美國坐牢的謝克.奧馬爾.阿卜杜勒.拉赫曼則聲言,馬哈福茲已經背叛伊斯蘭教,「如不幡然悔悟,根據伊斯蘭法,必須把他處死」。

鑒於馬哈福茲的處境日益險惡,埃及警方提出給他配置警衛人員,但是他謝絕了,他說:「我不需要什麼悔悟,我並沒有犯什麼罪。我也不害怕,不需要什麼特殊的保護。」他照樣每天到報社上班,到外面參加各種社會活動。他沒有料到,就在這時,確實有人在暗中謀劃對他下毒手。

一九九四年十月十四日黃昏時分,馬哈福茲走出家門,坐上汽車,準備去尼羅河宮舉行周末文學講座,這時,一個年輕人悄然走上前來,他視力不好,以為那人是前來向他致意,那人一句話也沒說,舉起藏在身上的尖刀,徑直向他的頸部和右臂連刺兩刀,然後乘車飛馳而去。許多埃及作家或撰文或發表談話,譴責這種卑劣的暗殺行徑。時任埃及新聞部長薩伏瓦特.謝里夫代表政府到醫院探視,稱他為「阿拉伯世界的良心」。馬哈福茲在病床上說:「死亡威脅並不可怕,我隨時準備迎接它。」他表示:「我祈求真主讓警察戰勝恐怖主義,使埃及掙脫這種罪惡,使人民、自由和伊斯蘭教得到保護。」他還說,他並不仇視那些企圖謀殺他的極端分子,他們的行動完全是出於愚昧,同伊斯蘭教沒有任何關係。

這件政治謀殺案件不久即告破。原來,這是幾個伊斯蘭極端分子合謀策劃的,主犯是一個年僅二十歲的年輕人。他在法庭上供認,他同馬哈福茲沒有任何私怨,也沒有閱讀過他的作品,只聽說他反對伊斯蘭教,因此,在其他人的鼓動下,他決定對他「進行懲處」。

馬哈福茲雖然倖免於難,但傷及右臂神經,右手幾乎再也難以握筆,寫作受到嚴重影響。他後來出版的作品,大多是在朋友幫助下,由他口授完成的。人們本來還期望看到他的更多新作,豈料,他卻在二○○六年八月三十日與世長辭,享年九十五歲。埃及政府為他舉行了隆重的葬禮,時任總統穆巴拉克在葬禮上稱道他說:「馬哈福茲是一道文化的輝光,是他讓阿拉伯文學走向世界。他以創造力帶給眾人的價值標準,充滿了啟迪精神和寬容品格。」埃及極端宗教組織穆斯林兄弟會發表聲明說,馬哈福茲的作品雖有「敗壞伊斯蘭教義」之嫌,但他本人「還是一位偉大作家」。

馬哈福茲在其長達七十多年的創作生涯中,或秉筆直書,或含而不露,描繪和評述各種社會問題,出版有長篇小說三十四部,短篇小說集十七部,還有其他著述多種。他的作品是埃及、乃至整個阿拉伯世界的一份珍貴的文化遺產。作為作家,他雖然遭到一些人的忌恨和仇視,但這都是由於政治或宗教見解的不同。他為人寬厚,同任何人沒有個人恩怨。對我採訪時提出的那個問題,他當時沒有直接回答,現在回顧他的一生,我好似感到,其實已經得到很好的回答。