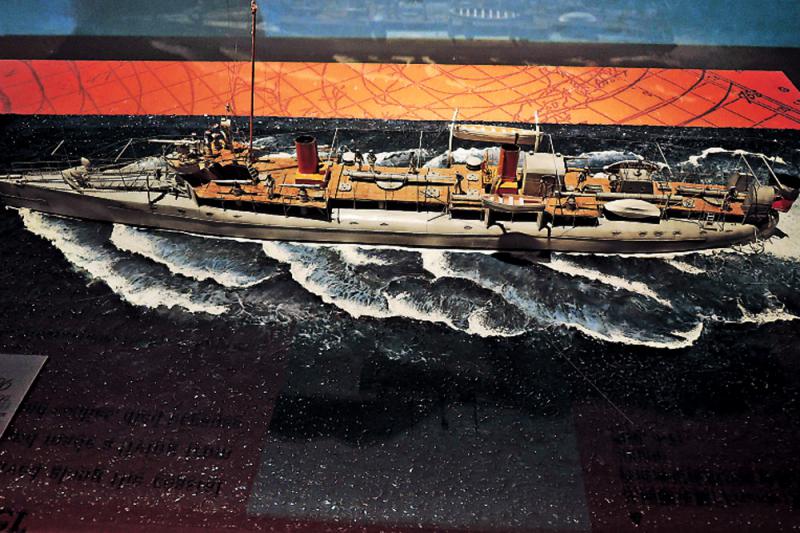

圖:香港海軍模型交流會製作的「佛羅德」號模型

香港歷史上曾出現過三個傷亡十分嚴重的颱風,最先是一八七四年九月二十二日的甲戌風災,港九兩地的罹難人數估計約二千至五千人(當時英國還未「租借」新界)。之後是一九○六年九月十八日的丙午風災,估計全港超過一萬人死亡。一九三七年九月二日的丁丑風災,重災區在位處吐露港的大埔,全港亦有逾萬人遇難。

香港海事博物館最近以早期颱風為題舉行展覽,透過不少舊相和資料呈現甲戌風災和丙午風災的威力。香港天文台在甲戌風災後的一八八三年成立,其中一項工作是提供颱風警告,但一九○六年颱風來襲時,天文台未有預警,造成重大傷亡,首任天文台台長杜伯克為此黯然退休。事過境遷,今天重新分析僅存的天氣數據,發現那只是一股像龍捲風的侏儒颱風,但極速襲港。在沒有氣象衛星和雷達的年代,天文台難以預警這個細小而兇悍的風暴潮。

丙午颱風在維港中間掠過,據統計近三千艘漁船和六百七十艘輪船沉沒,包括訪港的法國驅逐艦「佛羅德」號。該艦為拯救遇險的華人海員而遭一艘失控的蒸氣船撞斷兩截,五名法國船員墮海溺斃。兩年後,本地的英國人社群建造一支方尖形石碑,豎立在距沉船地點不遠的加士居道與佐敦道交界以作紀念。一九六九年因城市發展,石碑才被遷往香港墳場。