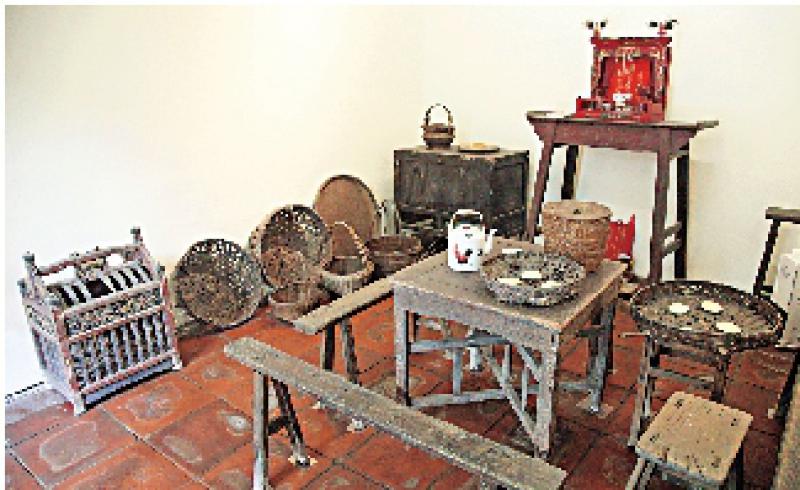

圖:羅屋只展出一些客家用具,長年不更換

最近有電視節目探討香港人參觀博物館的問題,發現看展覽的人數極少,即使去也只是抱着逛商場或公園的心態,志在消磨時間,離開時已將看過的展品忘記得一乾二淨。歸根究柢,香港人尚未培養出逛博物館的習慣,加上有些博物館的展品十年、二十年不變,也令市民卻步。

若非有新的專題展覽,我甚少專程逛博物館。康文署轄下一些小型展館如羅屋民俗館、上窰民俗文物館、李鄭屋漢墓和鐵路博物館等,都是免費開放的,但館內只有常設展覽,展品長年不更換,即使經過附近也提不起勁前往參觀。但如果利用這些場館舉辦相關活動,如工作坊、話劇和表演,相信可以吸引有興趣的人到訪。

另外,香港博物館的環境予人沉重感覺,室內幽暗,展品以聚焦燈照射,文字部分卻光線不足,經常須彎腰細讀,很快便會疲累,但現場又缺乏座椅休息。相對於世界級的博物館如羅浮宮和大英博物館,光線充足,空間闊落,走一整天也不覺辛勞。

對展題不熟悉的參觀者,需要導賞員從旁講解,否則難以留下印象,但康文署的博物館只在特定日子提供導賞團。最近城市大學舉行新媒體藝術展,除了每周有四個導賞團外,還提供手機應用程式下載,透過藍牙及GPS定位設定,參觀者可以一邊看一邊閱讀解說文字或收聽展品介紹。