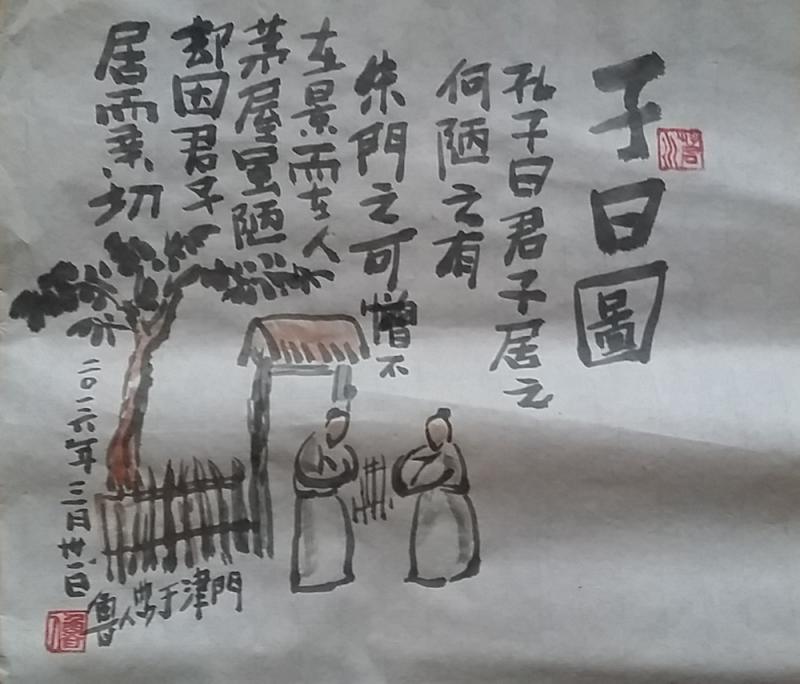

圖:《子曰圖》之九/作者供圖

從小喜歡畫畫,愛好產生於何時已無從回憶,牽強地說,家父喜歡美術作品算是影響吧。小時候最喜歡看的是家裏的兩本畫冊,一本《列平畫集》,列平今譯列賓,是俄羅斯巡迴展覽畫派的扛旗人物。另一本畫冊名字忘了,印象作品是反映抗戰、解放戰爭,及土改內容的版畫,應該囊括了古元、彥涵、李樺等中國第一批木刻家的創作。

由喜歡看,進而自己動起筆來。上小學時正趕上「文革」,課少,且多為半天課,美術老師便成立一個美術小組,小組多時五六個人,少時三四人。我們都小,且無任何美術基礎,老師便教我們繪畫的基礎知識和技法。他教我們畫得最多的是兒童,茁壯的小圓臉,都是一臉正氣、鬥志昂揚的樣子。這位小學美術老師,是我的啟蒙老師。升入中學,學校離家較遠,便轉入一所離家近的學校。可惱的是新學校沒有美術老師,也就不可能有美術課了。以至後來時常懊悔當初如果不轉校,今天我也許就搞美術了,因為原來的那所學校有一位頗有名氣的美術老師,我的一位朋友從那畢業,就頗受益於那位老師,畢業後考入工藝美校,之後又考入美院,最終成了頗有名氣的畫家。

沒有老師指導,只能自己摸索。偶爾參加區文化館舉辦的培訓班,但人多課少,收效甚微。那時,基礎的美術輔導書也極少,好在「文革」時盛行群眾性的宣傳形式,黑板報非常普遍。許多壁報設計圖案的小冊子物美價廉,便成了我練習畫畫的寶貴資料。另外,我會剪下報紙上的各種繪畫作品及刊頭類的圖案,作欣賞臨摹的資料。我還會抱上個破夾子,跑去臨摹街頭掛出的宣傳漫畫。

課本的空白處也充斥着我隨手的塗鴉,書包裏總塞着速寫本,同學、老師,校園景色皆被入畫。那時,城裏有一處小店賣一種論斤秤的微黃的十六開白紙,我常與喜歡畫畫的小夥伴買來自己裝訂成三十二開的速寫本,外面還會配一個自製的硬皮。課餘時間,我們夾着這本兒各處畫速寫,這種狀態持續到高中畢業,以後興趣漸漸轉移,畫筆才慢慢放下了,但情結卻始終繫在心裏。兒子上小學前學了幾年水墨畫,我陪兒子上課,順便也學了些水墨技法。十年前,偶然來了興致畫了一些回憶故鄉的小水墨畫,並配以文字。但因拘泥於筆墨形式,又無法突破,畫了二三十張便信心和興趣盡失。

重拾畫筆,緣於偶然的一次朋友聚會,有位寫詩的仁兄喜歡繪畫,屬於文人畫一類,幾句閒聊,竟激起我心中一直未泯滅的興趣。正好幾日前與一位畫家朋友閒聊,談到一些讀書的感悟,他頗有興趣,建議由我寫一些幾十字的小段文字,他來繪畫。我也很有興趣,便寫了一二十條文字,給老先生發去。現在自己又動了畫畫的心思,便從發給朋友的文字中挑出幾條,自己畫了幾幅小圖。因摘錄的都是古代聖賢的文字,題目便皆標為《子曰圖》。之後,又以童年在故鄉的生活為題材畫了些《童年記憶》,並以文字記錄當時生活景象。畫中人物皆取古人形象,意在寬袍大袖可掩飾我繪畫功力的拙陋。畫了幾幅拿給畫家朋友看,朋友告誡我繪畫和文字書寫都不要太過拘泥於技法,並給我介紹了幾位畫家,讓我揣摩一下他們筆墨的韻味。從網上搜出幾位畫家的作品並找來畫冊細細品讀,果於迷津處似見曦光,他們老辣而樸拙的筆墨令我大喜歡,在借鑒中僵硬的筆慢慢放鬆了許多,內容越來越豐富,形式上也漸漸不那麼拘謹了,不時突發靈感,還會在古人的形象中加入現代的元素,在怪誕中作一種象徵和隱喻。

趁着興趣正濃,又一番筆墨紙硯的鋪展,桌上又堆了一摞塗抹過的宣紙。夾着新作再去向朋友求教,技法上自然又獲得一番更細緻的點撥,形式上他們倒覺得是頗可追求的一種樣式。然後又指出鈐印的格式,並建議我可以根據畫幅,多鵰刻幾枚小鈐。朋友的鼓勵和建議,讓我的信心大增,畫興亦更濃。去買來幾方石料,回家雕刻起來,再畫時不同的鈐印給畫作又添了別樣的情趣。