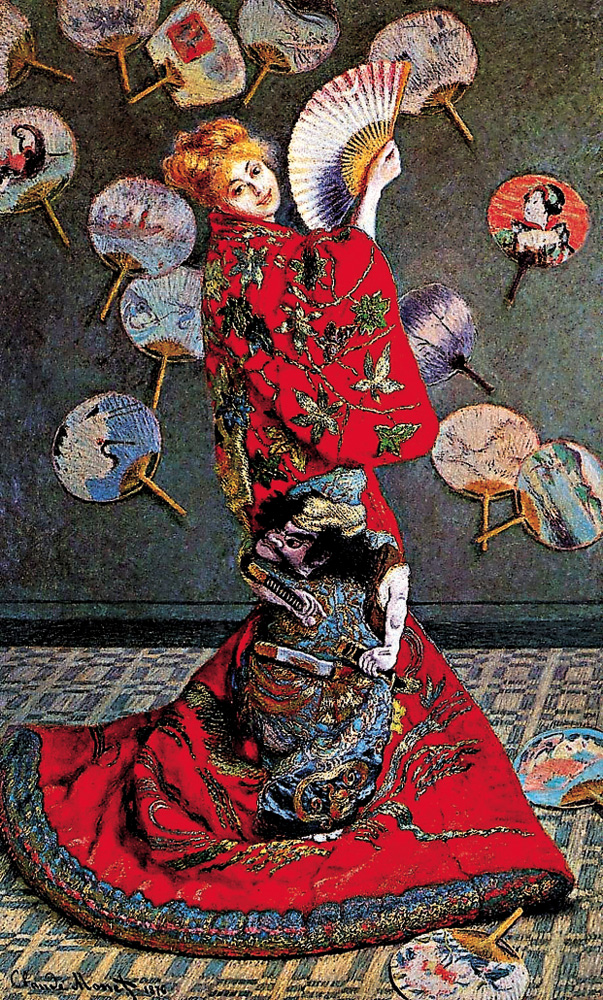

圖:莫奈作品《穿和服的女子》以其妻為原型,描繪了穿?和服的金髮女子,畫中顯示各式日本元素\網絡圖片

浮世繪起源於日本江戶時代的民間,「浮世」指現世,即當時人們所處的時代,而浮世繪描繪的就是世間風情,如日常生活、風景、喜劇等等。反映江戶人的生活,大量題材圍繞歡樂場所,尤其善於表現女性美態,不少作品用作廣告、日曆、風景畫、歌舞伎明星造像等。這些民俗畫印製及販售廉價,受普羅大眾歡迎,在十九世紀中後期,隨?茶葉、陶瓷等出口物而大量流向海外。

和風熱潮 席捲歐洲

物離鄉貴,日本的浮世繪和手工藝品受到歐洲市場追捧,被認為非常有個性及新潮。

浮世繪採用平塗的手法,色彩鮮明、富有想像力;線條排列精簡、流暢,色塊被簡單流暢的線條分割;構圖上用非對稱性來打破畫面的平衡感,不添加光線的明暗。而其所強調的畫面平面性的藝術特徵恰好與當時的西方繪畫有明顯的區別。

當時西方古典主義繪畫採用焦點透視法,將眼睛所看到的景象真實地展示於畫布上,繪畫對象要求完整,追求「畫得像」,寫實技巧非常成熟。但是,攝影出現了,它比繪畫更寫實,這樣就對追求「畫得像」的古典繪畫形成了挑戰。於是,印象派號召發起繪畫藝術的革新,年輕畫家嘗試新風格,渴望改變當時歐洲傳統的繪畫形式,莫奈也是其中一分子。

而浮世繪的創作手法與西方古典創作規則大相逕庭,其清新的風格以及富有想像力的色彩渲染,都影響?印象派畫家。邁克爾.蘇立文在《東西方美術的交流》中提到印象派畫家學習日本繪畫的技巧和角度,他認為有關日本美術對印象派畫家產生影響的方式有三種:「一是『日本化』,是指在畫中添加扇子、和服、花瓶、屏風和其他日本式的器具,以創造出日本文化的印象。二是『日本主義』,指畫家採用日本繪畫的技巧,卻不一定要畫出日本式的道具。三是『日本風格』,主要是指按照日本繪畫的方式畫出一些較為瑣碎的東西點綴在自己的作品中。」

日本浮世繪對莫奈創作的影響很大。一八七○年代初期,莫奈偶然在荷蘭街頭發現了一張日本浮世繪版畫,深受吸引,自此,他開始大量收集浮世繪作品,並將其運用於自己的畫作之中。在一封他於一九二○年寫給日本藝術家山下慎太郎的書信中表示,他非常欣賞日本藝術,對日本人也有深厚的情感。

《聖.阿德列斯的陽台》和《穿和服的女子》被業界認為是莫奈受日本浮世繪影響的例證。《聖.阿德列斯的陽台》作於一八六七年,畫中的人物都是莫奈的家人,遠方略顯扁平的雲朵,大塊面平塗而形成的海面景色,反映了作者刻意弱化景物立體感的意圖,令人聯想到日本江戶時代浮世繪畫家葛飾北齋《富嶽三十六景》組畫中的《五百羅漢寺榮螺堂》。

金髮和服 東西映襯

而《穿和服的女子》是莫奈一八七六年以妻子為原型創作的作品,畫中女子穿?和服,手拿摺扇,背對觀者卻回望畫外,她的金髮顯示出西方人身份。畫中藍灰色的背景與鮮艷的紅色和服相對比,金色的頭髮與和服上的金色刺繡相映襯,色彩鮮艷、明麗;還有牆壁上和地上的日本團扇、和服上的武士等等都顯示出各種日本元素,描繪細緻入微的日式榻榻米也體現了畫家的功力。雖然畫作處處顯示日本情調,但東西方藝術的融合並不能只靠這些物品來體現,這幅畫仍保持了歐洲繪畫的傳統。

莫奈還將日本浮世繪的創作特色用於描繪海上岩石,例如他一八八六年創作的《貝尼里岬角岩岸》,海浪波濤洶湧擊打?岩石,水花四濺。這幅作品在構圖上類似於日本浮世繪代表人物歌川廣重在一八五三年作的《劍石》,而作品中的海浪翻湧又讓人想起葛飾北齋的《神奈川衝浪裏》。

但是,與《穿和服的女子》相同,《貝尼里岬角岩岸》也只是和日本浮世繪流於表面的類似,莫奈並沒有真正將浮世繪的精髓運用於自己的作品裏,直到他以吉維尼花園為主題所作的《睡蓮》系列作品,不再追求物象輪廓的寫實,而是注重同一場景下光影與色彩的變幻,才真正將自己在浮世繪中學到的凝結於自己的畫作。

一八八三年,莫奈搬到巴黎與魯昂之間的村莊─吉維尼,後來因其《乾草垛》、《魯昂大教堂》等作品大獲成功,他便將之前在吉維尼租的房子買了下來,並買了旁邊的一塊地作為花園。花園內種滿色彩明艷的花木,包括柳樹、竹子、楓樹、牡丹、鳶尾花、蘆葦等。花園核心位置是池塘,種滿日本睡蓮,睡蓮池末端則是一座日式拱橋,莫奈餘下的二十年人生裏,大部分都是在這裏度過的,著名的大型風景裝飾畫《睡蓮》系列也在這裏創作完成。

《睡蓮》系列作品中,日本拱橋多次出現,無論是在畫中描繪還是真實存在於花園中,都象徵?莫奈對日本浮世繪的迷戀。他從一八九五年開始,作了大量有日本橋的畫。但是,由於橋的存在,無論怎樣與周圍景色相融合,仍帶有在二維平面上營造三維空間的感覺,提醒?觀者其依然框於西方古典繪畫規則。

從一九○四年,莫奈開始在橋上作畫,雖然畫上沒有橋的存在,仍有?明顯的近、中、遠景的空間感。但到了《睡蓮》系列後期,這種空間感也沒有了,有的只是水面上漂浮?的大片大片睡蓮。這期間的作品表達事物時較潦草,輪廓線條更加簡單,往往幾筆帶過,卻更能引人深思。

光影變幻 漸臻化境

而這些都與當時西方繪畫風格大不相同,西方的寫實描繪注重細節及整體的結構。但當時的《睡蓮》後期作品,則是將局部放大,更趨於平面化,立體感與再現性日漸削弱的同時,更富裝飾性及抒情色彩。而這些,也是莫奈對浮世繪的吸取與再創。

在光影與色彩變幻上,也同樣能看出其作品與浮世繪的相似之處。莫奈的《睡蓮》系列作品大多為組畫,意為他在同一地點面對相同物品,在不同時間下所繪的多幅作品,這裏呈現了畫家對光影和色彩的把控力。他在繪畫時重點對光線和色彩的捕捉,而忽略了具體的輪廓,畫面的朦朧與宏大,成為他晚年的繪畫特色。

藝術批評家易斯.瓦多伊對其《睡蓮》系列有這樣的評價:「在我們看來,他早期的作品沒有一幅能與精妙絕倫的水上風景相媲美,這組畫把握了春天的色彩。畫中的水有時呈淺藍色,有時像金色的溶液。在變化莫測的綠色水面上,映照?天空和盛開的清香四溢的睡蓮。這組畫中洋溢?內在的美,它形神兼備,是一曲春天的讚歌。」