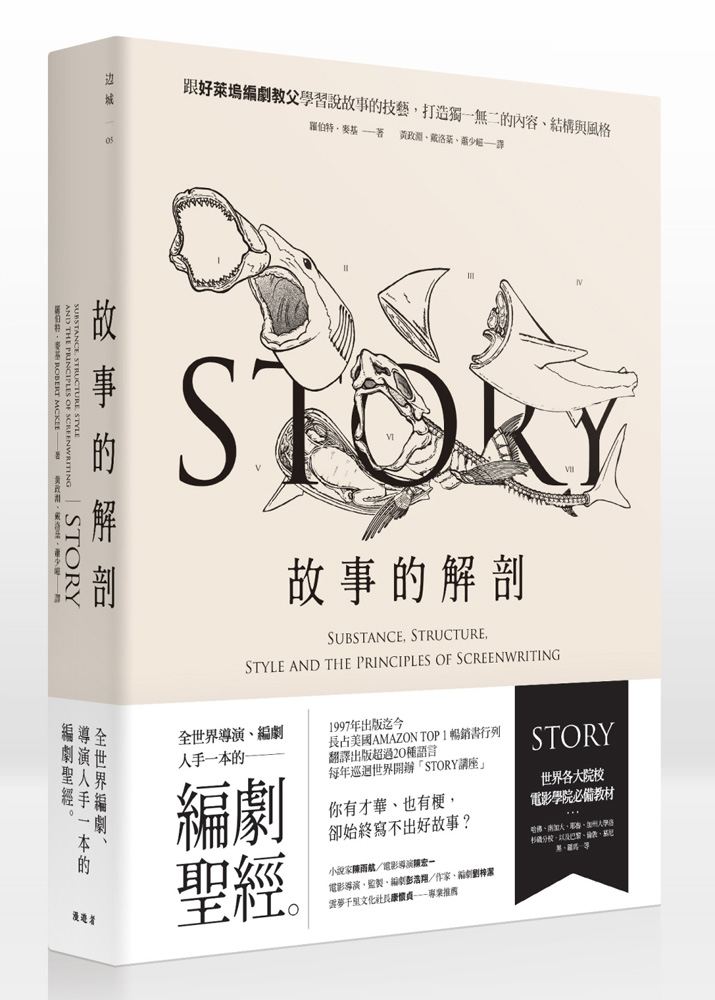

圖:羅伯特.麥基著《故事的解剖》,中文版二○一四年由台灣漫遊者文化出版

當我們依照弗斯特在《How to Read Literature Like a Professor》一書中提供的方法,由一位看熱鬧的、只關心結局的看書人轉變為嚴肅的閱讀者時,寫作者的壓力也相應地提高了。在這個劇本、小說與詩集層出不窮的當下,究竟該如何寫出精彩的故事,以滿足閒暇時間愈發寶貴且口味愈發挑剔的讀者?

荷里活知名編劇麥基(Robert McKee)初版於一九九七年並不斷再版的《故事的解剖》(Story:Substance,Structure,Style and the Principles of Screenwriting),為有志於寫作的學生以及初入行的年輕編劇,提供了頗有價值的參照。

麥基是編劇出身,對於講出好故事這項才能,有?超乎尋常的迷戀。書中,他一點也不避諱地提出這樣一個論斷:如何講故事的才能固然重要,但從無到有創造出一個出色故事的天分,才是寫作者從一眾競爭者中脫穎而出的要件。相比形式,他顯然更注重內容。我雖然並不十分贊同麥基將敘述的內容與形式人為區隔開來的說法,卻不得不承認,一個好故事的出現對於文字讀者以及電影觀眾而言,必定意味?一場愉悅且充滿刺激的閱讀體驗。說實話,如果你能寫出《哈利波特》那樣的好故事,誰還會在乎你文筆是否足夠精到呢?

書中的眾多觀點即便在多年前提出,今天看來仍不覺過時。我尤其喜歡那個與「劇情」(plot)有關的三角形,三個頂點分別以「首要情節」(archplot),「極簡主義」(minimalism)以及「反情節」(antiplot)命名。

在麥基眼中,絕大部分荷里活電影以及歐亞藝術片都可以被放置在這個三角空間中討論,有時在三個頂點附近,有時沿連接頂點的邊線來▉回游/洄游▉移。以「首要情節」為主導的影片,敘事通常中規中矩,起承轉合樣樣不缺,結局往往具備出人意料的戲劇化特徵;「極簡主義」與「反情節」則更實驗、另類一些,故事結構往往不循常理,突如其來的劇情反轉或戛然而止的結尾,也時常令到觀者不明就裏。麥基本人對於後兩者有十足好感,不過他也奉勸初出茅廬的年輕人不要貿貿然嘗試新鮮。伯格曼整整等了二十年,才鼓足勇氣拍了《野草莓》,不是嗎?

這書雖說主要是為年輕編劇與寫作人準備的理論及工具書,其中卻有相當篇幅的內容很有些心靈雞湯的抒情意味。作者當了一輩子編劇,自然知道在這個競爭激烈的行當中,想要有所成就是多麼不容易的事情。因此,他一邊耐心介紹場景鋪排、情節推演以及衝突安插等技術與技巧層面的經驗,一邊以過來人的身份,不厭其煩地對年輕人講:不要慌,不要為排斥商業而排斥商業,不要總想?特立獨行或一步登天。如何在紛繁嘈雜的環境中,找到適合自己的寫作內容並忍?孤獨將那些故事一一呈現,是每一位稱職的寫作者所必須經受的考驗。書中那句「只寫你所相信的」(write only what you believe),尤其令我印象深刻。當寫作者筆下的故事連自己都無法感動的時候,又憑什麼去感動素不相識的讀者?