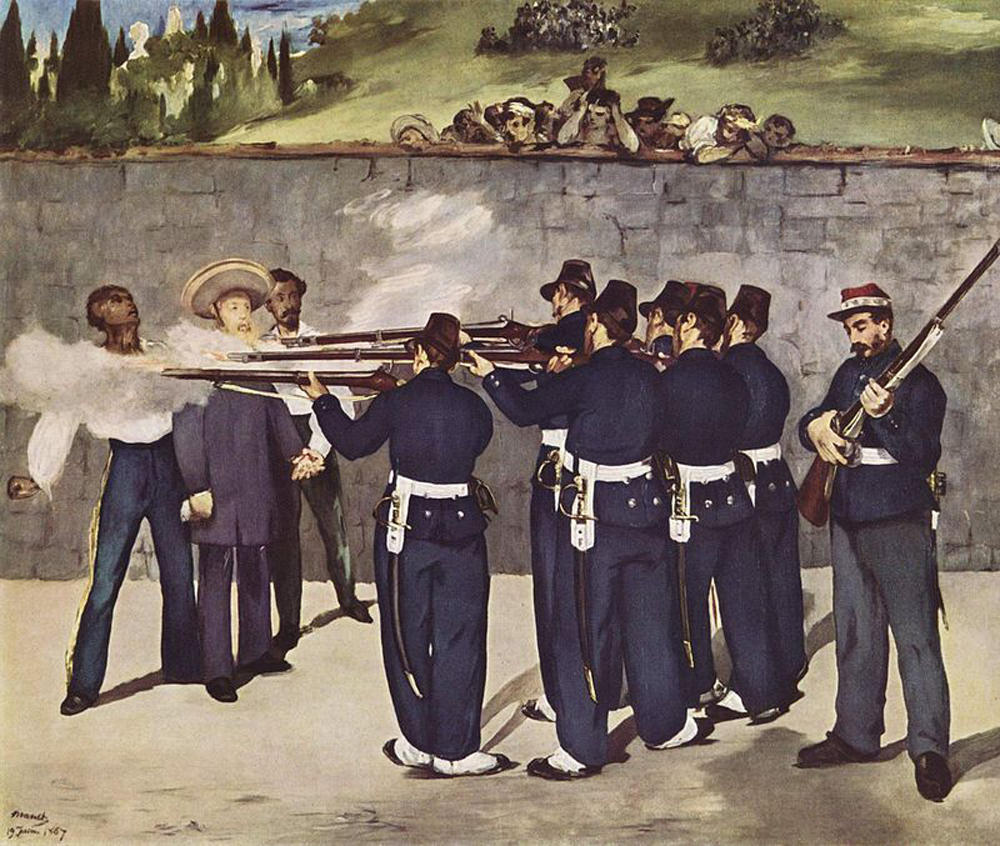

圖:《處決馬西米連諾皇帝》\作者供圖

上周文章結尾處,我提到德加作畫深受馬奈(Edouard Manet,一八三二年至一八八三年)影響,卻未及深聊。在世時不論作畫抑或為人都頗受爭議的法國畫家馬奈,對於傳統寫實主義以及後來的印象派等繪畫風格的影響,均不容小覷。

馬奈出生在十九世紀中葉法國巴黎一個富裕的家庭,從小接受良好教育,經常隨舅父一道去羅浮宮欣賞經典畫作及雕塑。十八歲起,他開始追隨庫蒂爾學畫,後者是當時法國有名的歷史畫家。也是從那個時候起,馬奈對於展現衝突或宏闊場面的歷史題材畫作,格外有了興趣。

正如莫奈對於水和睡蓮等屬於大自然的意象尤其熱衷,如今我們回看馬奈傳世的畫作,發覺他最喜歡描摹的主題主要有兩個:一是女人,二是激烈而戲劇化的場景。馬奈筆下的女人,從來都不是正襟危坐、不苟言笑的樣子,她們要麼赤裸身體,與兩位衣冠楚楚的紳士同坐而絲毫不見害羞或膽怯的神情(《草地上的午餐》),要麼明眸流轉、巧笑倩兮,活躍在舞廳和酒吧等喧鬧的娛樂場所中(《娜娜》以及《女神遊樂廳的吧?》)。

馬奈畫中的女子,既不是希臘或羅馬神話中的女神或仙子,也不是久居宮廷、不食人間煙火的貴族,而是街邊或餐館等日常生活場景中隨處可見的普通人。她們的眼神總是生動的,神情也通常活潑而不拘束。古典主義畫家肖像作品中的人物,大多端坐、目不斜視,連嘴角上揚的弧度都像是精心度量過一般,而馬奈描摹人物的畫作,雖說在衣飾及背景等細部的處理上依舊遵循古典風格,卻明顯多了些關乎俗世的、貼近地面的情味。

這也是馬奈推崇同鄉畫家庫爾貝(Gustave Courbet,一八一九年至一八七七年)的緣由所在。庫爾貝是法國寫實主義畫派的創立者,認為藝術從來都無法與現實生活剝離,因此在他的作品中,大量出現衣?普通的男女,比如碎石工、獵人以及在酒館賣藝的小提琴手等等。“我不會畫天使,因為我從來沒有見過他們。”庫爾貝的這句話,相當直白地解釋了包括他本人以及馬奈在內的一眾十九世紀寫實派畫家的藝術理想。

馬奈與庫爾貝不單創作風格近似,在政治理念上也有不少相似之處。兩位畫家都主張變革,關注平權,對於勞工階層的利益格外關注。一八七一年,巴黎公社成立之後,庫爾貝被選為公社藝術家協會主席。矗立在巴黎市中心廣場上的、為紀念拿破侖帝國戰爭勝利的旺多姆圓柱,就是在他以及一眾左翼藝術家的倡議下被推倒的。

馬奈也是社會運動的積極參與者,是公社藝術家協會成員,還曾在公社起義失敗之後,以此為題材作畫,以示對當局鎮壓起義的譴責。馬奈那幅著名的油畫《處決馬西米連諾皇帝》,同樣因為直白呈現敏感事件,在很長一段時間內無法在法國國內展出。

《處決馬西米連諾皇帝》創作於一八六七至一八六九年之間,關於法國入侵西班牙之後,與當地共和國政權之間發生的流血紛爭。畫中共有三組人,左側是法國人扶持、後被當地武裝推翻的皇帝與他的兩位親信,右側是數位行刑者,畫面上方還有圍觀的當地民眾。特別引起我興趣的,是這幅作品的構圖:畫中一面灰色磚牆,將參與行刑的人與觀看行刑的人隔開,一來增加了一重“看”與“被看”的關係,二來也藉由圍觀行刑的人側臉或捂耳朵等等細節,愈發顯出這一暴力場面的戲劇性。

誇張的戲劇性,從來都是馬奈熱衷在畫中呈現的效果。在《草地上的午餐》一畫中,赤裸身體的女子與兩位正裝打扮的男人坐在草地上,一面聊天一面享用午餐。女子望向畫框外,目光直接與觀者交流,絲毫不介意自己的身體被身邊男伴以及畫框外觀者觀看。女子雪白的胴體與男子的黑色西裝形成強烈的視覺反差,令到畫幅愈發顯得奇異且富戲劇感。

馬奈創作於一八六四年的畫作《隆尚賽馬》,則將快速運動場景的戲劇效果推向極致。他並未如常人一般站在側面欣賞馬匹飛奔,而是站在賽馬行經路線的正前方。因此,畫中賽馬格外有種奔馳的、近乎脫?的快感,宛若要衝出畫框外。我幾乎從未見過其他畫家以相似的構圖和視角描摹賽馬場景,可見馬奈是多麼不循常理的一個人。像他和庫爾貝這樣“不會畫天使”的畫家,似乎從不知“遷就”或“迎合”為何物吧。