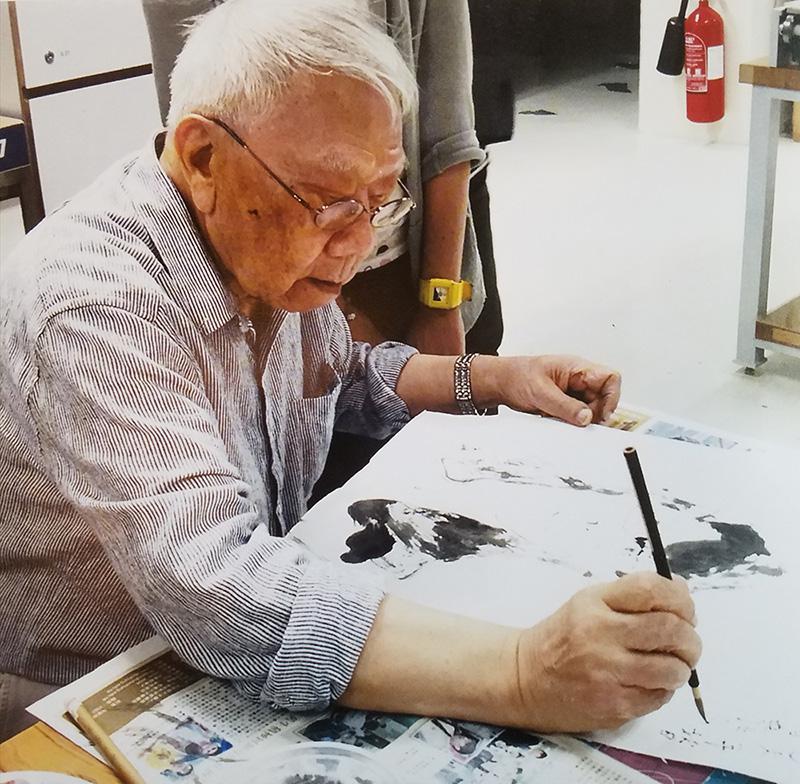

圖:水墨及版畫家李東強,一九三一年生/作者供圖

二十世紀上半葉,由於內地政局動盪,促成不少書畫名家南遷香港,他們或設私塾學苑教授門人學生、或從事教育創作,均能傳承藝事,一九四九年,多位知名學者包括錢穆、唐君毅等來港設立亞洲文商學院;後改組為新亞書院。一九五七年錢穆、陳士文、丁衍庸等設立新亞書院兩年制藝術專修科,後轉為四年制的藝術系專修科。一九六三年,香港中文大學成立,併合新亞書院、崇基書院、聯合書院;新亞書院藝術系也改為香港中文大學藝術系,成為第一個提供視覺藝術專業訓練課程的學系藝術教育上的新里程碑。

前輩畫家李東強老師(一九三一年生)是土生土長的香港藝術家。他少年讀書時遇到一位擅於繪畫的波蘭籍神父繆仲素,開始接觸藝術。他於一九五六年進入新亞書院,主修西洋藝術,奠下西方藝術技巧基礎,也在諸位國學大師和書畫名家薰陶下吸取中國文化藝術的養分和美學精神。一九六二年他在新亞書院畢業,成為首屆藝術系畢業生之一,畢業後即於藝術系任教。一九七一至七四年獲獎學金往美國深造,返港後於一九七八至八二年間任香港中文大學藝術系講師,後歷任該系及香港藝術館、香港視覺藝術中心駐留藝術家。二○○○年獲香港藝術發展局視藝發展獎。現居加拿大。在藝術教育和創作上,他也培育了眾多學生,尤其是在香港版畫方面,不少活躍於藝壇的知名版畫工作者如廖少珍和多位版畫家均受其啟發,作出深遠貢獻。

李老師在美國深造期間專注於素描、版畫的創作。石版畫的流麗躍動線條,層層色墨的疊積層次和立體感覺,創作給予他提升技巧的啟發。作為一位中國水墨畫家,李氏對中國古代繪畫理論和傳統也當然有深刻理解。他對中國歷代的人物畫家以至上海派及近代名家均有鑽研涉獵,然而他沒有恪守某家某派的畫風,而是從現實生活借鏡,變傳統為當代,達至新詮釋和個人面目。

中國水墨畫深厚的傳統和精神、版畫鋒銳利落的線條和印染的色彩變化、書法線條筆觸的柔韌流轉、頓挫起伏的韻味,都在李老師手中融會貫通,達到了心手如一的境界。他的人物畫以素描線條為經,中國筆法為緯,交織成一幀幀的人物意象。他繪畫的人物輪廓、手足勾勒多以枯筆焦墨描繪,頓挫轉折流暢有力,而人物頭髮、衣裝等時或以乾筆擦染、或以濃淡變化的濕墨渲染,間中亦施以淡雅設色的點染繪寫,深具速度感和韻律感。筆墨意趣成為李氏人物畫的精粹。他的人物畫並不只專注於如西畫中具像寫實的描述,更不是傾向抽象繪畫,而是捕捉和表現來自現實的形相。他的人物畫構圖簡約而率真,多是頭像、半身像或全身像的單體人物,簡單放逸的寥寥數筆,即能準確勾描出人物的臉部輪廓和身體造型特徵。他特別留意配置臉部的方向、手足擺放的位置姿勢以及人物坐卧的姿勢;復加以濃淡的色籠墨染來描繪頭髮、衣服紋摺等,並特別注意對面部五官的繪寫,特別是眼神表現出來的感情、凝目轉眸的視線方向、緊抿、微翹或半啟的唇片輪廓傳遞着欲語未言、所思所想的神態。他的畫作很多是以親人、師友、學生為對象,如《妍姿》是以姨甥女沛沛為主角,我們未必認知她的品性,但在李氏簡遠素淨的筆下,一位端莊少女伸手待彩塗的冀盼即躍然紙上。他們在另一些畫作中,李氏也以人物的性格、神情、姿態和剎那間捕捉的韻致來命題,如《神閒》以隨意勾描的線條繪寫表現了女子的秀髮和眉目輪廓,深得其妙麗閒適的韻致;《靜觀》以簡約用筆和雅逸設色,描繪翹首仰望,若有所思和憧憬的少女情懷。李老師也是一位虔誠教徒,筆下不乏以聖經故事、耶穌生平為題的作品,如《苦路ⅤⅡ》(耶穌第二次倒地),只以曲折頓挫的書法線條勾畫耶穌頭像,寥寥數筆,枯筆焦墨,即捕捉了耶穌心靈上的苦痛。

李東強曾言:「我喜歡繪畫人物,我的繪畫題材多以人物為主。人之尊、心之靈。古人形容人的尊貴,也用天和地去相比。人們彼此能相處在一起,大家都會懂得互相尊重和欣賞。」他的水墨人物,可說是透過藝術達至心靈上的提升,達到水墨無言,人間寄情的境界。