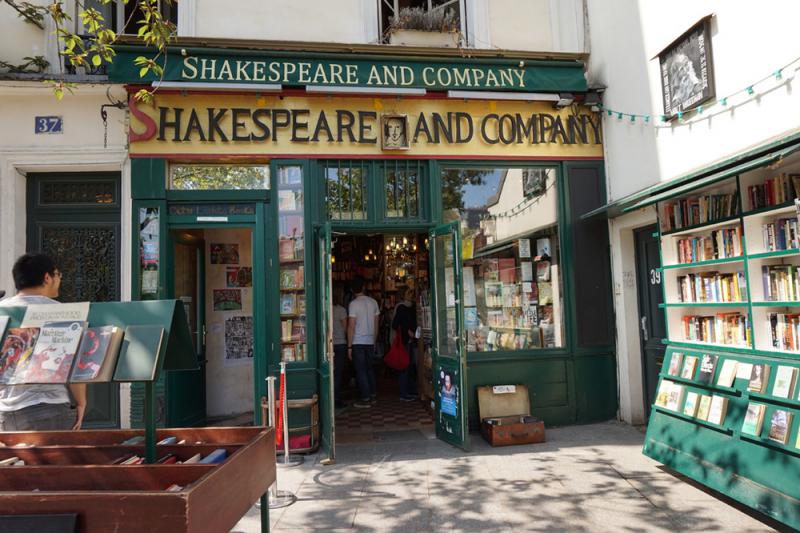

圖:位於巴黎的莎士比亞書店頗具傳奇色彩\作者供圖

在巴黎你會做些什麼呢?逛羅浮宮?看艾菲爾鐵塔?還是吃法國大餐?

我會選擇找一家有故事的書店,靜靜地待上一個下午。而這個書店的最佳選擇,大約就是莎士比亞書店了。沿着聖日耳曼大道走,走到但丁路,轉彎,視力好的人,便能看見巴黎聖母院的側影,那些被建築學家反覆念叨的飛扶垛。若是午後,還能看見索邦大學的學生,從左手邊的老教學樓裏魚貫而出。走上但丁路,無視右手邊鱗次櫛比的日本漫畫店,眼看離聖母院只隔一條塞納河、一座雙橋(pont au double)時,不要急,左轉,走出十來步,布舍列街三十七號,一間小巧的店,那就是莎士比亞書店了。

莎士比亞書店最初的地址,在杜普伊騰路八號,一九一九年,由來自美國的西爾維婭.比奇開設。兩年後,書店搬到奧戴翁路十二號。大家或許要問了:一個美國阿姨,萬里迢迢跑巴黎來開一家以英國文豪名字命名的書店,這是什麼意思?激勵西爾維婭開這個書店的,是法國作家阿德里安娜.莫尼爾,莎士比亞大約是她最喜歡的文學家吧。而阿德里安娜與西爾維婭,從書店開業之日起,同居了三十六年。這書店可以當作是二位阿姨感情的見證。

在一九一九至一九四○年間,莎士比亞書店是巴黎在美國的文化中心。華特.班雅明說巴黎是十九世紀的首都,五湖四海英雄豪傑都得來,但沒個落腳處。惠斯勒先生以前就抱怨,他到巴黎,只好蹲咖啡館去了。於是,當西爾維婭把書店開起來的時候,海明威、艾茲拉.龐德、菲茨傑拉德、斯泰因、曼雷等大師們少年時,就出入於此:借閱、買書、寫作,甚至住宿。大家都不是外人。說是書店,其實更像是個咖啡館和作家臨時宿舍的結合體。

一九二二年,西爾維婭幫着出版了喬伊斯的不朽巨作《尤利西斯》。眾所周知,這本書最初在美國被禁,於是莎士比亞書店成為《尤利西斯》最初的集中熱賣處:迄今為止,這仍是二十世紀書店出版業最傳奇的故事之一。

二戰打響,德國入侵,一九四○年六月十四日莎士比亞書店宣布關閉。一種傳說是,某個德國軍官向西爾維婭索要喬伊斯《芬尼根守靈夜》最後一版的手稿,未遂,於是怒了─但無論如何,西爾維婭是個執拗的人,死死不肯,書店就此被關閉了。海明威在大洋彼岸聽說了,頓足捶胸。

到了一九五一年,美國人喬治.惠特曼在布舍列街三十七號,靠近索邦大學,與聖母院隔着塞納河相望的所在,開了一家書店。惠特曼先生完全依照莎士比亞書店的舊模樣打造這個書店,一九五八年,西爾維婭.比奇與惠特曼先生吃飯時,鄭重允諾:「我將我書店的名字轉讓給你。」六年後,一九六四年,西爾維婭以七十七歲高齡逝世,惠特曼先生給他的書店起名為「莎士比亞公司」書店,正式集成了西爾維婭的理想。四十年前迎接過海明威們的書店,在二十世紀六十年代迎來了亨利.米勒、金斯堡等美國大師。當年迷惘的一代在這個書店成長,後來垮掉的一代也在這裏找溫暖。書店裏有十三張床鋪,供應窮困的美國作者們居住,非正式的統計說:多年來大概有超過四萬人借宿在書店中。

二○一一年,喬治.惠特曼先生以九十八歲高齡逝世,他的女兒前來接管了這個書店。值得一提的是,惠特曼先生是如此敬重西爾維婭.比奇女士,以至於他的女兒,如今的莎士比亞書店老闆,名字叫做西爾維婭.比奇.惠特曼。

在這樣一家滿是文豪氣又帶有傳奇故事的書店裏度過一個有涵養的巴黎午後,難道不是一件無比美妙的事嗎?