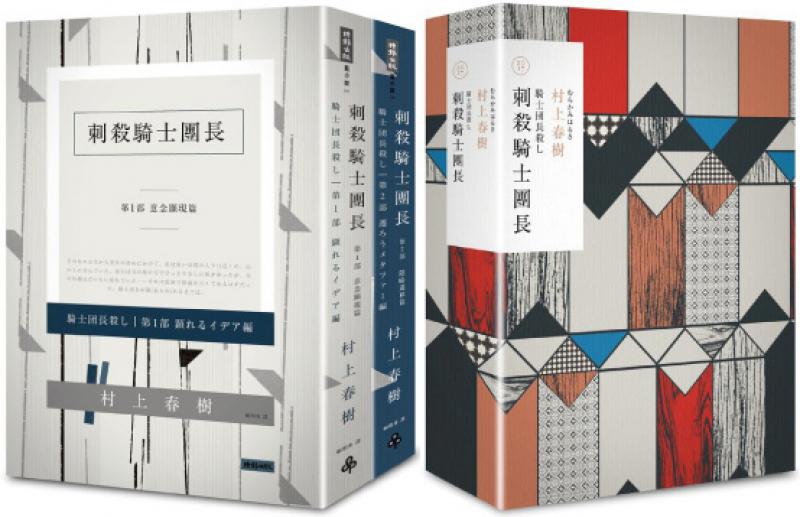

圖:賴明珠翻譯的《刺殺騎士團長》繁體中文版,去年12月台灣時報出版分別推出平裝版(左)和精裝版

如果在網上查找有關《刺殺騎士團長》的書評,你會發現一個很特別的現象——讀者們關注與討論的重點集中在這本書的中文翻譯上。

古語有言「文無第一,武無第二」,文字之事本無法量化,就好比吳承恩的《西遊記》與施耐庵的《水滸傳》沒辦法分出上下,但這次事關翻譯,就好比兩個作者兩篇風格主題各異的散文難分好壞,而若是兩人就同一個題目各自作文,好歹就容易分辨一些。

《刺殺騎士團長》簡體中文版由林少華翻譯,從1989年的《挪威的森林》以來,林先生已經先後翻譯了30多部村上春樹的作品;而村上春樹作品的繁體中文版一直是由賴明珠翻譯。可以說,村上春樹的作品能夠在華語地區廣泛流行,林少華和賴明珠兩位譯者功不可沒。

青菜蘿蔔 各有所好

其實林譯本、賴譯本誰高誰低的紛爭由來已久,兩位譯者風格不同,也各有擁躉。林少華的翻譯帶有古詩詞的韻味,愛者稱之為「林氏風格」,惡者稱之為「濃妝艷抹」;賴明珠的翻譯忠實原文。很多時候,筆者會在看過賴版之後,再看林版,來找出哪些地方被做了「加法」。

藝術創作中和翻譯可類比的,要數電影紀錄片。首先,是它們都有一個「真實」需要去反映,紀錄片需要反映的是生活的真實,不能像劇情片一樣全部「演」出來,而翻譯需要反映的是原文文本的真實,不能像自己創作一樣,隨心所欲。其次,它們的創作者(紀錄片導演、翻譯家)都要將自己「克制地」融入作品。電影紀錄片不是高速公路上的監控錄影,它要反映真實的生活,但並非純粹記錄生活。電影紀錄片中雖然每一個鏡頭都是真實的,但拍攝的取捨、剪接的順序、音樂的運用,其實都是導演匠心之所在。翻譯也同樣如此,一句原文,在另一種語言中可能有若干種表達都可以表達原意,用哪句更具韻律與美感,就是譯者功力之展現。

文學翻譯 力求「化境」

翻譯的標準,除了嚴復在《天演論》中提到的「信、達、雅」之外,錢鍾書先生也提出過「化境」之說:「既不能因為語文習慣的差異而露出生硬牽強的痕跡,又能完全保存原有的風味,那就算得入於『化境』。」

《刺殺騎士團長》林少華譯本、賴明珠譯本,哪個已入「化境」,筆者尚未可下定論,但豐子愷先生在1960年代翻譯的《源氏物語》定可算是已入「化境」之作,諸位不妨找來一讀。