一九一九年爆發的「五四運動」,至今已步入第一百年頭。這是一場反帝愛國的青年運動,歷史早已定論。在這場愛國的青年學生投入的政治運動前前後後,是持續展開的以民主、科學為中心訴求的「五四新文化運動」,它對中國社會歷史發展的巨大推動,對中華文化的深刻影響,都遠遠大於這場政治運動本身。如果用一句話概括,那就是:它使中國人從此進入現代社會。如今,「百年之後看歷史」,以往對青年學生、人民大眾在五四運動中的先鋒作用,有足夠重視;對愛國、民主、富於擔當的社會進步力量的支持、策應,曾經認識不足。一眾時代精英、民族脊樑在幕後的籌劃、奔走,實際上很大程度左右着這場愛國運動的結局。實事求是地看,當時青年學生、民族精英,在巴黎和會反對帝國主義強權對我國壓迫等方面,根本目標是一致的,可說是一場全民族的反帝愛國運動。百年五四,堪回首者良多。

巴黎和會 引發示威

一九一四至一九一八年,歐洲爆發了第一次世界大戰。大戰結束後,一九一九年一月,美、英、法、意、日等戰勝國,在巴黎召開所謂「和平會議」。一戰期間,一九一七年八月十四日,中華民國政府(史稱「北洋政府」)對德宣戰,所以也是戰勝國之一,此時派出外交總長陸徵祥及駐美公使顧維鈞、孫中山廣東國民政府代表王正廷等五人組成的代表團與會。可是會上中國不但未分享到一點點戰勝國的好處,日本代表反而提出無理要求:將戰敗國德國在山東的特權,包括鐵路、礦產、海底電纜等一切動產、不動產及築路開礦權,無條件轉讓給日本;更荒謬的是,英、法、美等國代表,不顧中國代表反對及據理力爭,竟然也同意將德國在山東的全部特權全部讓予日本,並寫進《協約和參戰各國對德和約》中。事實說明,這是西方列強的分贓會議,即使同是戰勝國、當時中國與西方社會制度相同,也根本沒有「公理」可談。真應了那句「弱國無外交」的歪理名言,軟弱的民國政府也打算沿襲晚清屈辱外交,再次吞下這枚苦果,準備在和約上簽字。

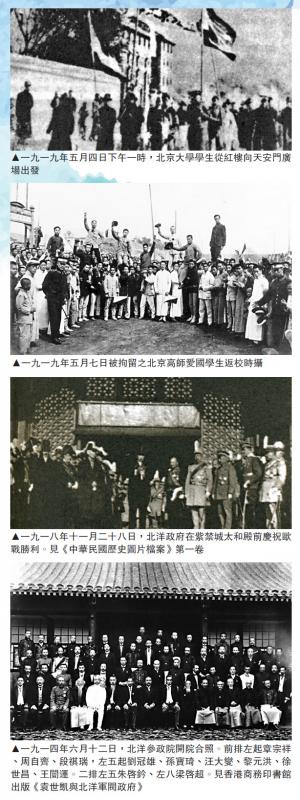

五月四日,北京學生遊行示威,反對西方列強無理決定和北洋軍閥政府妥協政策。當學生們在天安門集會時,北洋政府步軍統領和軍警總監帶軍警聞訊趕到,出示大總統令,企圖解散學生隊伍。學生們高呼「內懲國賊、外爭國權」等口號,遊行前往東交民巷使館區。由於使館區外國巡捕和北洋政府軍警阻撓,遊行學生退出東交民巷,直奔東單趙家樓胡同時任交通總長曹汝霖宅,發生「火燒趙家樓」。當時曹汝霖負責辦理部分權益讓予日本,與貨幣局總裁陸宗輿、駐日公使章宗祥等親日派人物,被稱為「賣國賊」。北洋政府派出大隊軍警,逮捕學生市民三十二人。自從一八四○年以來,中國人民積壓已久對帝國主義的仇恨、對腐朽無能的執政者的怨氣,終於爆發出來。一場聲勢浩大的反帝愛國運動在北京爆發,並迅速遍及全國主要城市。

是誰透露了巴黎和會的內情,而引起這軒然大波?

戰後洗牌 未雨綢繆

時刻關注和會進展,最後關頭透露內情,關鍵時刻以青年學子愛國運動遏阻北洋政府在和約上簽字的,是政壇外交界前輩汪大燮,以及梁啟超、林長民等德高望重的一眾人物。近年來多位學者從檔案文獻等方面,釐清了不少史實。

汪大燮(一八五九至一九二九年),原名堯俞,字伯唐、伯棠,浙江錢塘(今杭州)人。出身世家望族,自幼聰穎,三十歲中舉,考進士卻屢試不第,由曾任學政的同鄉,晚清政治家、學者葉爾愷舉薦給總理衙門(相當於外交部)大臣張之萬,任「章京」,開始涉足外交事務。他思想進步,主張維新變法,參與維新組織北京強學會活動,與康有為、梁啟超關係密切,八國聯軍侵華後,反對簽訂喪權辱國的《辛丑合約》。歷任留日學生總監督、出使英國大臣、出使日本大臣,並在後一任上進入民國。民國建立後,曾任參政院副院長、教育總長、交通總長、外交總長、代理國務總理等。一九一七年任外交總長期間,正值第一次世界大戰,與財政總長梁啟超力主對德宣戰,不但為日後中國成為戰勝國奠定了基礎,而且是對國家積貧積弱形象的改變和提振。

巴黎和會前夕,因為外交總長陸徵祥率代表團赴巴黎,國內將由次長陳籙署理總長職權。在大戰結束引起國際形勢變動之際,外交關乎國運,陳籙資歷淺、聲望低,絕難應付大局。即將旅歐的梁啟超與留守國內的前司法總長林長民(「黃花崗七十二烈士」林覺民之兄,林徽因之父),向總統徐世昌進言,建議在總統府內專門設立「外交委員會」,協助總統及時作出決策,規定:外交委員會不只是個諮詢機關,凡關於和會的各專使來電,都由外交部送委員會閱核。一九一八年十二月中旬,外交委員會成立,汪大燮就任委員長。林長民等同時創建了「國民外交協會」,作為外交委員會的後援。一九一九年二月,梁啟超以個人身份抵達倫敦、巴黎,觀察巴黎和會情形,並開始了他在歐洲的國民外交活動,隨時與留在國內的汪大燮、林長民互通信息。

最後一搏 寄望青年

四月三十日,巴黎和會形勢急轉直下,英、法、美議決對日讓步,戰前德國在山東攫取的權利由日本取代。中國代表團圍繞山東問題的交涉失敗,已被迫入簽字與否的角落裏。此前,中國代表團拒簽和約,當時是汪大燮、林長民將電文親呈大總統徐世昌。但第二日,林長民到會通報內線消息:國務總理錢能訓,已另發電報,命陸徵祥簽字。汪大燮感覺事已至此,再無可作為,當即憤而辭職,並命令結束委員會事務。

回到家中的汪大燮,雖不必再為政府喪權辱國負責;但憂國憂民,以天下為己任的抱負,卻激勵他做出最後一搏。

他深知以一己之力,縱然拚了性命,也無法挽回頹局;只有曉之於眾,喚起民眾,才有出路。據外交委員會外交幹事葉景莘回憶:三日傍晚,我到東單二條汪先生家裏,他老人家正苦思有何方法可以阻止簽字,我說我們已盡其所能了。北大學生亦在反對借款與簽約,何不將消息通知蔡元培先生。他即命駕馬車,到東堂子胡同蔡先生處。當晚九點左右,蔡先生在北大法科禮堂召開學生代表會議,其中有段錫朋、羅家倫、傅斯年、康白情等。當晚消息迅速傳遍北京各大專院校,第二天學生們就走上街頭,直抵天安門前。

三十二位學生被捕後,汪大燮率先以個人名義上書大總統徐世昌,五月六日北京《晨報》報道,汪大燮「論學生非釋放不可,措辭極其痛快」。五月五日晚,汪再會同王寵惠、林長民,聯名呈請軍警總監吳炳湘,要求保釋學生,先替學生辯護、開脫:「北京各校學生為外交問題奔走呼號,聚眾之下,致釀事變。……國民為國,激成過舉,其情可哀。而此三十餘人者,未必即為肇事之人。」接着以自己的威望為學生擔保:「大燮等特先呈懇交保釋放,以後如須審問,即由大燮等擔保送案不誤。」並曉以利害:「(目下)群情激動,事變更不可知。為此迫切直陳,即乞准保,國民幸甚!」此時各校校長紛紛出面,社會各界加入抗爭。五月七日,所有被捕學生無罪釋放。「中華民國八年五月四日,北京學界遊街大會被拘留之北京高師愛國學生,七日返校時撮影」,留下歷史紀錄。

六月二十八日,在巴黎的中國代表,深感全國人民反帝愛國的偉大力量,在趕赴當地的華人同胞嚴厲監督下,拒絕在和約上簽字。徐世昌知道消息後,也不得不接受此事實。至此,經歷五十五天的五四愛國運動,以罷免親日派曹汝霖、章宗祥、陸宗輿三人的職務和拒絕和約簽字,而勝利落幕。

兩年後,汪大燮積極推動北洋政府參加解決巴黎和會遺留遠東問題的華盛頓會議,再次出任國務總理兼財政總長的十天內,完成中日簽署《解決山東懸案細目協定》及附件、換文,收回帝國主義在山東特權。

勞工神聖 車夫文學

一九一八年十一月十六日,在第一次世界大戰結束後第五天,北大校長蔡元培在天安門勝利演講中,喊出了「勞工神聖」口號。因為中國對德宣戰後,在法國的十五萬華人勞工參加了一戰,他們為一戰勝利做出貢獻,給我們當時積貧積弱的國家和民族帶來榮譽,如同民族救星。五四新文化運動一個突出貢獻,就是勞動和勞動者價值,在中國歷史上獲得應有的足夠重視,從而改變了數千年來的歷史觀。

因為提倡民主、平等、勞工至上,新文化運動初期,人力車夫成為知識分子同情的首選人群,形成一種「人力車夫文學」現象,有些幼稚。

一九一七年二月,李大釗發表《可憐之人力車夫》,是新文化運動對人力車夫關注的開始。文章指該職業兩個「命門」:「以理言之,則以人類為犧牲,乃最背乎人道主義」;「以利言之,則驅爾許之勞力,擲於不生產之職業,乃見譏於經濟原理。」在車輛發展史上,人力拉的「洋車」,比同時的汽車和之前的馬車,都是一種倒退。李大釗又從人道主義着眼,正如魯迅先生稱他「鐵肩擔道義」。

一九一八年一月十五日《新青年》四卷一號刊發沈尹默、胡適同名白話詩《人力車夫》。沈詩感嘆:「車夫單衣已破,他卻汗珠兒顆顆往下墮。」拉車跑路自然是汗流浹背了。但當時大部分知識分子從小養尊處優,不知道幹活出力是怎麼回事。胡詩則說路遇少年車夫,年方十六卻已拉車三年,不禁「心中酸悲」,有心不坐,對方卻說:「你老的好心腸,飽不了我的餓肚皮。」欲罷不能、欲坐不忍,左右難做人。

一九二○年一月二十日《覺悟》創刊號,發表周恩來《死人的享福》:「西北風呼呼響,冬天到了。出門僱輛人力車,車夫身上穿件棉袍。我穿着嫌冷,他穿着卻嫌累贅;脫下來放在我的腳上,我感謝他愛我,他感謝我助他方便。」

這期間直至三十年代,白話詩還有葉聖陶《人力車夫》、劉半農《車毯》、聞一多《飛毛腿》、臧克家《洋車夫》等,小說有郁達夫《薄奠》等,短劇有陳綿《人力車夫》等。

魯迅先生自然不甘人後,一九一九年底發表散文《一件小事》。講述一九一七年冬天打車,洋車在北京城宣武門附近掛倒一位老婦人,面臨類似如今「老人倒地該扶不該扶」的問題。作者教車夫溜之大吉,車夫不理他,只管攙着老婦人走向前面的巡警分駐所。於是作者「覺得他滿身灰塵的後影,剎時高大了,而且愈走愈大,須仰視才見」。

老舍一九三六年發表的長篇小說《駱駝祥子》,是中國現代文學名著,可能也是「人力車夫文學」總結之作。由農村進城務工的十八歲小伙祥子,樸實、憨厚、勤快,為了拉車與買車的夢想,三起三落,步步淪落,成為上世紀二三十年代舊北京下層勞動人民憂患生活的典型。

五四新文化運動最大的遺憾,是對中華傳統文化的全盤否定。其根源,是在那災難深重的特殊歷史時期,「文化自信」出了問題。

(作者為中國歷史文化學者、北京市檔案學會副理事長、中國國家博物館研究員)