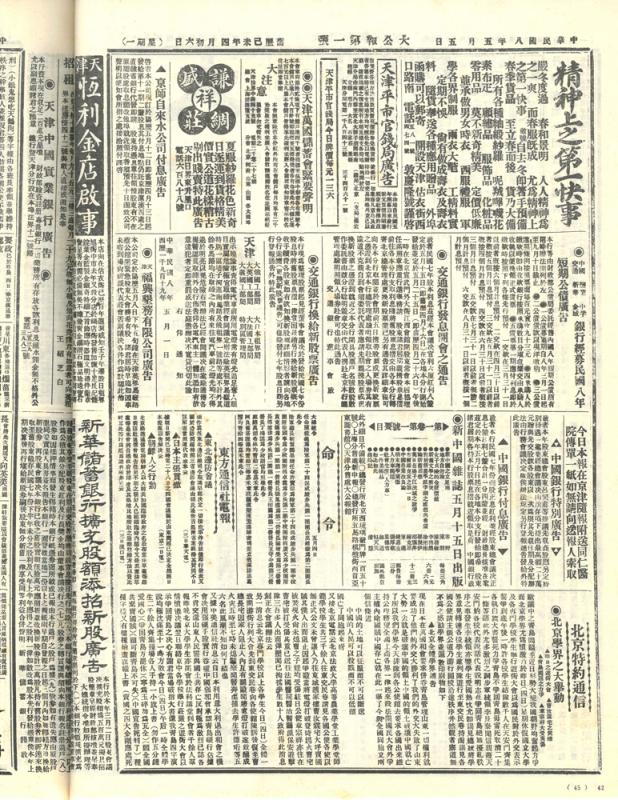

圖:一九一九年五月五日《大公報》關於五四運動的版面/資料圖片

時間有如流水,赤忱已成永恆。作為中國新民主主義革命的開端,爆發於一九一九年五月四日的五四運動迄今已整九十九年。曾經見證並記錄了諸多重大歷史事件的百年老報《大公報》,在這具有劃時代意義的歷史節點上,依舊沒有缺席。某種意義上,它甚至可被視為,那一股波瀾壯闊民主浪潮中的參與者和推動者。

且將歷史指針回撥至第一次世界大戰結束之時。當時,由於段祺瑞政府力排眾議對德宣戰,中國終成戰勝國。一九一九年初,重新瓜分世界的巴黎和會召開,國人目力集中於此,希望中國能在國際政治外交中一掃過去受人欺辱的歷史,收回戰前被德國侵佔的山東。

胡政之為採訪巴黎和會唯一中國記者

當時之中國報刊,在國際報道上向來依賴外國通訊社,缺少自己的聲音,「一披閱中國之新聞紙,則英國半官方式『路透社電』之消息,連篇累牘,……而國際新聞為尤甚」。而外國通訊社在新聞報道中,往往以本國利益或西方列強的利益立場為重,報道中缺少「中國視角」。因此,就「中國在巴黎和會上的利益得失」這一國人最為關心的問題,一般報紙刊載的資訊,根本滿足不了受眾的需要。

天津《大公報》對此極為重視,意欲謀求突破,時任主筆胡政之決定親赴巴黎採訪。他離開天津,經日本坐船先到紐約,後到巴黎,成為唯一進入和會現場的中國記者,開創中國記者採訪報道國際重大會議之先河。

在巴黎和會的三個月中,胡政之聆聽了中國代表顧維鈞的慷慨陳詞,也目睹了西方列強的秘密外交,最終他看到,中國人自鴉片戰爭之後第一次昂着頭,拒絕在巴黎和約上簽字,使青島免於歸屬日本。

填補國際報道