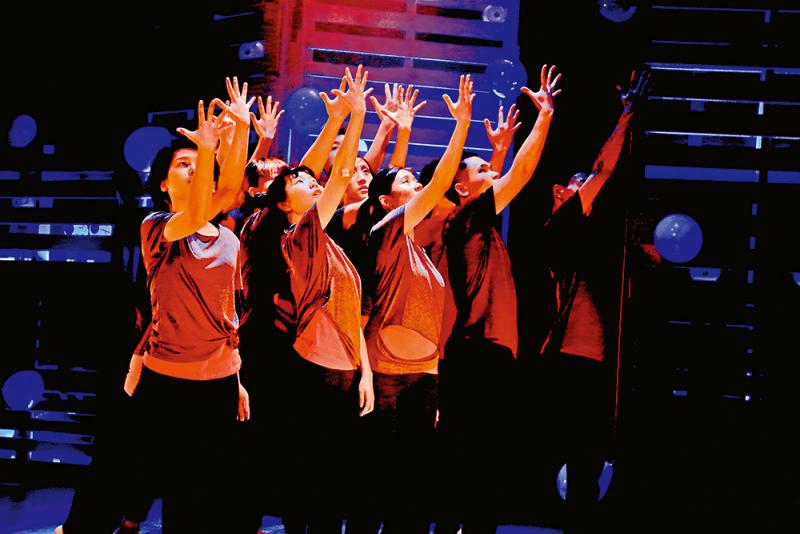

圖:演員用形體模擬燦爛的煙花

從吳銳民、郭翠怡導演並由榞劇場2017/18「全日制全方位戲劇證書課程」畢業生集體創作兼當演員的《人造動物園》中,見到這班畢業生具演戲的熱情和潛質,很值得鼓勵,但創作能力卻偏弱,有太多尚待改善之處。

欠缺細節未夠完整

《人》劇是由多個小故事組成的片段式劇場,這些片段要達到的創作目標顯然是:以動物擬人的角色活現出人間的荒誕或從動物的習性體現人有類似的待人處事特質。這個創作目標於部分片段中算是成功達標,問題是就算達標亦未必能使戲顯得好看,全劇幾乎所有片段都有不完整、欠缺細節和戲劇衝突的缺點,使人覺得似一段模仿騷。

劇首見四條由演員扮演的毛蟲說已兩星期沒吃東西,有一條毛蟲忽然拿着一塊桑葉,帶來一個食物不夠四蟲分享的處境,但不一會,便以最瘦的毛蟲獨享葉子完結整場戲。「不一會」中的戲劇衝突和劇情發展都處理得欠情理、欠細節又突兀;後來毛蟲變成飛蛾圍着一盞燈飛舞,一班人在該盞燈附近拜神求籤和看風水,究竟這些人跟飛蛾有何關連?是創作人想將「把飛蛾聯想到先人」的迷信延伸出來嗎?可是延伸的功力和用意卻不足(即未能將兩組的角色處境轉化為準確傳遞給觀眾的訊息),令飛蛾與迷信者的結合顯得生硬。

劇中有一場戲見演員耍出鷹爪功、鴨拳等功夫招式,可惜耍完便完結整場戲,見不到創作人的心思和用意,只見演員們付出過努力練功;編劇透過演員提出了「被踩死嘅蟻點樣向人類復仇?」「動物色唔識擔心?有冇煩惱?」等能吸引觀眾想像兼思考的疑問,可惜這些疑問問完便算,沒有將之變成具有戲劇衝突的情節。

劇中,一班演員戴上不同顏色的長手套,不但活靈活現地模仿出魚群游水的壯觀場面,更演活魚群模仿港產片《蠱惑仔》與電視劇《宮心計》的場面,但演完這段戲之後,便見魚群飼養者(一個女孩子)把所有魚養死的悲慘結局,以及某男演員反串演飼養者的媽媽並神似地演繹「惡女人」博取到觀眾狂笑或拍掌,問題是為何安排魚群扮演影視作品的角色?為何要把所有魚養到死?為何拿「惡女人」來搞笑?觀眾根本難以從欠恰當、欠細緻的角色心態和情節編排看到創作人的用意。

演技沒有盡情發揮

假設創作人有心表達「魚群之死象徵魚群不像人類(包括影視作品中的人類角色)般有着操控生死的權力」,奈何表達技巧欠佳,很可能使觀眾感到「創作人想盡快結束這場戲便草草收場」。

《人》劇表現最佳的是一男一女扮某種昆蟲墮入愛河的一段無言戲,演員純粹靠身體動作、神情來演戲,表現投入、精準,男方鼓勵女方而女方深受感動的場面很動人。但這場戲使筆者察覺到:男女演員演繹的角色其實似人多於似昆蟲,而此段戲就算將昆蟲換成人類,情節與演員的演繹效果依然可以很動人,換言之創作人忽視了昆蟲何以在這場戲中顯得重要,這就使筆者聯想到某演員於脫離任何動物角色下剖白:「我喜歡演舞台劇,因為喺台上可以同觀眾近一啲!」剖白的效果也真摯動人,但就跟《人造動物園》的劇名離了題。

若果《人》劇能把每個小故事中的動物存在意義(即戲的主題和訊息)表達得清楚,以及將動物主角的心路歷程寫得詳細深入些,眾演員也會得到較多空間去發揮其演技,不會像是次演出般見某演員剛入戲演了一、兩分鐘便要脫離角色演下一場戲的另一個角色,變得太快,戲味與劇力也難凝聚。 圖片由榞劇場提供