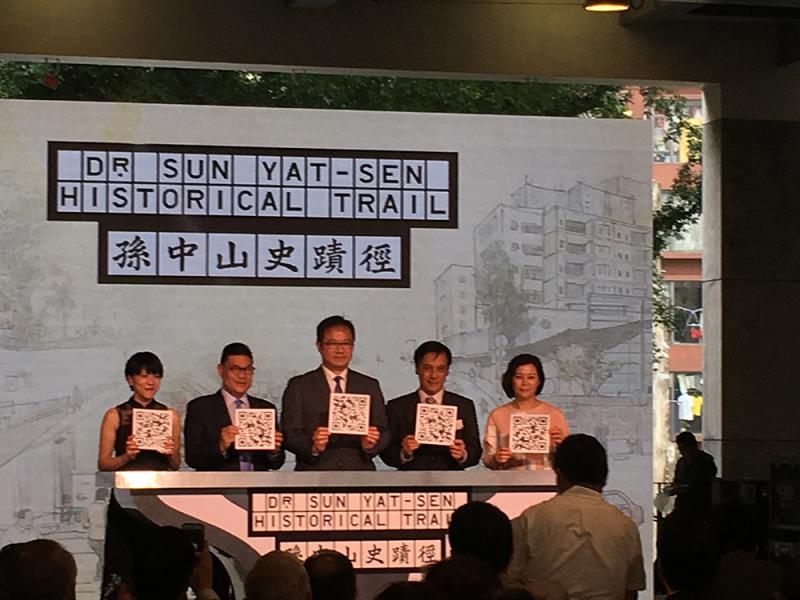

圖:黃何詠詩(左起)、葉永成、黃智祖、陳承緯、葉貞德啟動「孫中山史蹟徑更新計劃」

【大公報訊】記者劉毅報道:孫中山與香港淵源匪淺,其革命思想正是出自於此。為讓公眾進一步了解孫中山的香港足跡,旅遊事務署、中西區區議會、康樂及文化事務署聯合推動「孫中山史蹟徑更新計劃」,於二○一六年開始更新孫中山史蹟徑,以「賞藝術、遊古今」為主題,用藝術手法詮釋孫中山在港時期發生的重要事件。

九名藝術家齊參與

啟動儀式昨日在中環PMQ元創方舉行,旅遊事務專員黃智祖、中西區區議會主席葉永成及民政事務專員黃何詠詩、康樂及文化事務署助理署長(文博)陳承緯、香港旅遊發展局副總幹事葉貞德任主禮嘉賓。

孫中山史蹟徑位於中西區,參與是次計劃的九位本地藝術家朱國勇、馮力仁、葉家偉、梁嘉賢、麥震東、鄧國騫、謝錦榮、黃照達和黃國才,創作藝術品代替史蹟徑原有紀念牌,將歷史與藝術進行融合,重新演繹孫中山時期的崢嶸歲月。

黃智祖在啟動禮後接受採訪時指出,今次項目花費九百多萬元,涵蓋製作裝置及藝術品等。希望更新後的史蹟徑可以成為本地居民和遊客的拍照打卡位置,從而將香港分享到世界各地,「如今的史蹟徑用藝術品代替展示牌,令藝術成為講述歷史的重要媒介。」他還道:「所有藝術品都有二維碼(QRcode),觀眾可通過手機掃二維碼,獲取史蹟徑歷史及藝術品創作理念。」

部分參展藝術家帶領記者行走孫中山史蹟徑「百子里公園」,觀看其附近的藝術品,並接受大公報記者訪問。策展人、其中一位參展藝術家謝錦榮表示:「以往的紀念碑已使用二十多年,多為黑白照片和簡介,已提不起大眾的閱讀興趣。去年,恰逢孫中山誕辰一百五十周年,再加上圖像能吸引更多人關注,所以想到以藝術品方式喚起大眾對歷史的關注。」其作品即為紀念孫中山曾就讀「皇仁書院(前身為中央書院)」而作。

攝影浮雕重塑歷史

「百子里公園」內,馮力仁設計「輔仁文社」四字浮雕,引領觀眾回望楊衢雲等人創辦輔仁文社,開啟民智之始末;其旁雕塑作品為黃國才設計的《楊衢雲遇刺處》,黃國才介紹:「當年孫中山革命黨友人楊衢雲遇清廷殺手刺殺而亡,但為防其他革命黨人和家人在拜祭時遇伏,故墓碑上未有姓名,只有編號6348。我創作的雕塑為黑色人像雕塑,五官不明,代表楊衢雲乃幕後英雄;而雕塑本身的洞孔則象徵其革命思想已傳播開去。此外,我還在雕塑上加上當年尤列知悉好友遇刺後所寫文:『赤道之陽光,北極之冰雪』以及刻上6348。」

另一位策展人、參展藝術家朱國勇在歌賦街四十四號設計一個消失經年的門廊,寓意孫中山就讀中央書院時的求學經歷,「創作過程好似拼圖,為尋找創作靈感,我翻閱前人撰寫歷史文獻。店舖、街道伴隨歲月消失,卻沒有一個載體進行記錄,今次藝術品可以讓觀者了解展品背後的歷史故事。」朱國勇說。他以鄧國騫仿照孫中山習醫的「雅麗氏利濟醫院及香港西醫書院」建築窗框而設計的雕塑藝術品作進一步闡述:「鄧國騫認為,歷史好似一片風中飄落的樹葉,故其作品呈現一種扭曲感。」

麥震東和葉家偉分別在荷李活道、士丹利街設計柱體《道濟會堂》和立體浮雕繪畫《孫中山時期的香港》,前者為凸顯基督教與孫中山等革命人士的關聯,在雕塑上加入《馬太福音》內容;後者則在翻看孫中山時期香港老照片後,創作攝影浮雕作品,令黑白照片變成立體感十足的彩色相片,使舊照片重現生機。

孫中山史蹟徑於一九九六年由中西區區議會設立,將位於中西區的十五個有關孫中山先生的歷史地點串連起來,連同孫中山時期的香港的介紹牌,共有十六個站。

有關更多詳情查詢可瀏覽網址:www.sunyatsenhistoricaltrail.hk。

圖片:大公報記者劉毅攝