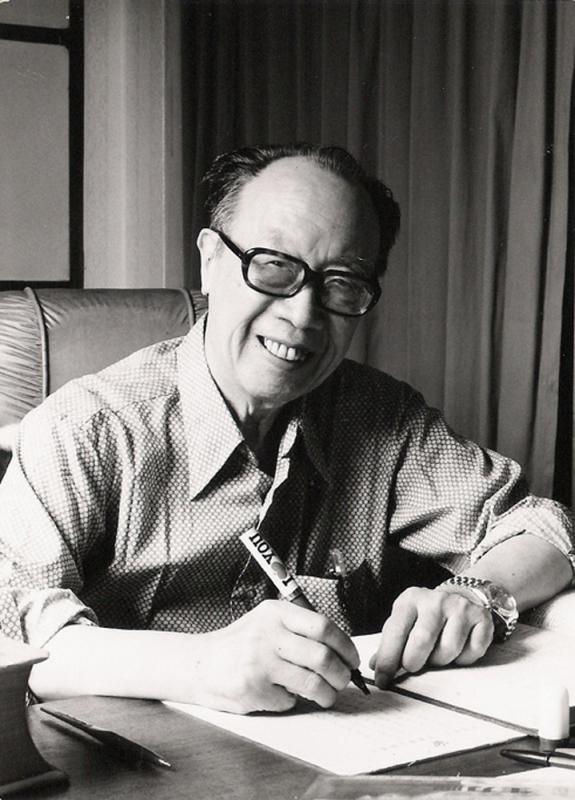

圖:梁實秋也講老北京的膀爺圈/資料圖片

題外問題題內答。

你是不是皇城根下老北京,不用查三代看戶口本、身份證,只問你知道不知道?

三里屯有屯,白家莊有莊,大北窰有窰,東大橋有橋;二里溝不是溝,建國門沒有門;王府井有井,八面槽無槽;八寶山無山,東壩有壩,沙灘有灘,老虎洞無洞;中南海不是海,石景山不是山;煙袋街上有煙袋,腰帶街上無腰帶;褲衩胡同無褲衩,頭髮胡同無頭髮。

提歸提,問歸問,北京不再是城,故宮不再是宮。

北京的爺多,全國居首,沒有哪城哪地的爺有北京多。

上有皇爺、帝爺、老佛爺、親王爺、郡王爺、貝勒爺、貝子爺、爵爺、公爺、帥爺、侯爺、六部七署,八督九管全是爺。往京城送水的,騎馬打旗的恭稱清爺;送糧的,乘船進京手捧文書糧冊的恭稱食爺;從門頭溝來送煤的,從山西趕着駱駝送炭的,領隊的要請一句暖爺。從德勝門快馬送捷報的就是兵也得稱喜爺,給皇上出殯抬棺材的也得畢恭畢敬地喊一聲「槓爺」。

老北京人罵人有句不露髒字的髒話:你大爺的。其實北京人狡猾,這是句掐頭去尾的髒話,不是北京人聽不懂。魯迅研究過北京人的國罵;他媽的,魯迅先生說,其實這句國罵源於京罵,前面讓人刪去一個動詞,後面又省去一個名詞。大先生有研究,看大先生的書不多,未知魯迅先生對另一句京罵「你大爺」的解釋。

都是題外話。

北京的爺自京城的爺們剪了辮子,爺叫起來就沒那麼多規矩了,見面就稱爺,稱爺如稱孫子,再沒有人叫真兒,稱聲爺就等着回賞錢,那是老皇曆了,皇上都不敢再稱爺。

改革開放以後,北京爺又被恭稱為北京大爺,叫爺的不謙卑,稱爺的不自豪,京城是爺們就是位爺。練攤的稱攤爺,蹬三輪的稱板爺,跑單幫的叫倒爺,以假充真蒙人蒙事的不叫師爺叫神爺,「托」也得稱「托爺」,切匯的叫「刀爺」,走私的叫「飛爺」,滿嘴跑火車的叫「侃爺」,敢兩脇插刀的叫「炮爺」,拎半塊磚敢叫板,敢耍橫兒,敢玩命的背後人稱「青皮兒」、「流氓」、「亡命徒」、「混混兒」,但當面還得恭恭敬敬地呼一聲「三爺」,無論排行老幾都稱「三爺」,為什麼?魯迅先生肯定沒研究過,天橋、月壇、建國門小樹林一帶,一提「三爺」無不側目而行,板磚不認人。北京九九八十一位爺,都不如膀爺有來歷,有講究,有說道,都不如膀爺有「群眾性」、「普及性」。

膀爺是老北京的土話,按現在的說法就是赤膊族,俗話光膀子。尤其在上世紀五十年代初乃至再前推,一進伏天,北京胡同裏幾乎「插翅難行」,全是一攤攤,一簇簇,光着膀子神侃的大老爺們。原因也很簡單,那時候老北京的夏天格外熱,就像冬天分外冷;夏天就是夏天,熱得讓人恨不能剝層皮;冬天凍得房檐上能掛一尺多長的冰棱子。那年月,人們住的房又小又矮又窄又不通風,悶罐似的,天熱就搬到院裏、街上、胡同裏,一張舊炕桌,泡一壺「高沫」,就是茶葉沫,北京人好臉要強,喊一聲,喝來!高沫一壺!然後圍坐一圈,個個赤條條,脫成膀爺,掄着把又舊又破的大蒲扇,開始神聊神侃,都說得有鼻子有眼,信方罷,不信抬起槓來逼着你也得信。當然,也有打牌的、下棋的、抽閒煙的、乾瞪眼的、圍着聽話匣子的,一坐一片,一坐一院、一街、一胡同,全是一水的膀爺。

膀爺有膀爺的理論,說汗浸衣服是「狗咬肉包子」,一身透汗濕透衣裳等於穿一個月的。窮人算帳細。膀爺自有膀爺的道理,一個大老爺們,脫個光膀子怕什麼?清末時就傳到北京胡同裏,紫禁城裏的太監三伏天下值後回到太監房也個個都脫得赤條條,個個都是膀爺。

夏天三九天酷暑嚴熱,不動還出汗,老北京的前門樓子上,西四牌樓下,什剎海海子邊,荷花池前院都是膀爺的好去處,那兒設着棋局、牌局、賭局、票友局,局局都有泡爺後面戳着。所謂十局九泡。猛地進去乍眼一瞧,以為錯入澡堂子,一水的光膀子,清一色的膀爺。

京城三伏天盡膀爺,大馬路上經常有膀爺騎行,其實三九寒天北京也有膀爺,講究的就是三九、四九大雪紛飛時亮光膀子。據傳是少年康熙剷除敖拜以後,曾在大雪紛飛的時節和那幫年輕的王爺、侍衛在庭院中擺慶功酒,喝到興致,為顯生機,都脫去上衣,把皮衣皮襖纏在腰上,天上飄着鵝毛大雪,滴水成冰,火鍋沸騰,熱氣沖天,潑一杯溫熱的燒酒彷彿能使大地解凍,光膀子喝酒別有一番風景在其中,後來漸成風氣,以後每逢大雪飄飄,京城中八旗子弟都要赤膊喝酒。以後八旗子弟血脈不旺了,吃不得苦,受不了累,捱不了凍,唱不起大風歌了,赤膊酒席才漸行漸遠。

梁實秋先生也講老北京的膀爺圈。

梁實秋先生說你是不是北京人,並非知道不知道呼家樓有樓,二里溝不是溝,後海不後,前門不前。而是看你能不能把這碗豆汁喝下去。梁實秋叫真兒,檢驗你三輩子是不是住在皇城根下,這碗豆汁就是實踐。檢驗過硬。梁先生說,以前喝豆汁都是北京城裏的事,城外鄉里沒人喝。梁先生說道理也極簡單,因為作豆汁的原料是餵豬的,就是用那種原料加水熬煮,就成了京城城裏人愛喝且很多人喝之上癮的豆汁兒。梁先生是老北京,且是美食家,自己就嗜好豆汁兒這口兒,恐怕不是聽之言之。北京城裏不分貧富貴賤老少男女,自小就愛好這一口,不喝難受,不喝會患相思病。有身份、有地位、富貴人家不會去擠豆汁兒攤,而是拿着器皿,當時是沙鍋,買回家喝,並且絕不會忘記帶回一碟那攤兒上特備的辣鹹菜,家中雖說有的是上好的各類醬菜,都不配套,都不提味,舌尖上的挑剔。據梁實秋講,他是嗜者之一,且所好甚焉。豆汁兒之妙,其妙在於:一在酸,酸中帶有餿腐的怪味;二是燙,只能吸溜吸溜地喝,不能端起碗來一飲而盡或大口猛灌;三是鹹菜的辣,辣得人舌尖發麻,舌根發辣,越辣越喝,越喝越燙,最後滿頭大汗,皆脫成光膀子,一圈膀爺圍着喝豆汁兒。

(上)