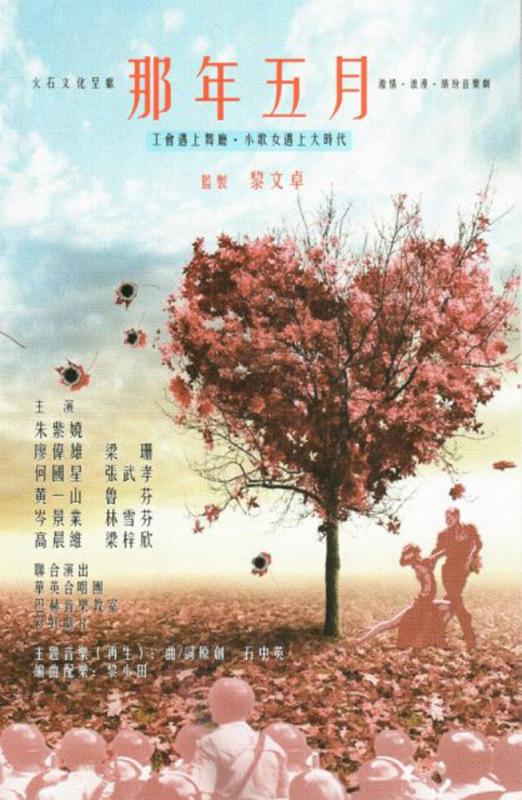

圖:音樂劇《那年五月》海報\作者供圖

電影《五月》出世,引來關於石中英更多話題,早前又讀到他轉來「記《六七孤兒》何曉明」一文,半世紀前往事一時湧現。

何曉明父親何楓,我相識何楓是在他犧牲於英軍英警槍下之前,那時何曉明才一歲,後來何曉明進《新晚報》工作,任文化版編輯,與我共事。

認識石中英也是在《新晚報》編輯部,那時他剛從獄中出來,「六七事件」的一名「YP」,當年他只有十七歲。我對石中英的印象很特別,尤記當時有一位身材瘦削,臉色青白,眼色朦朧的青少年,每星期一次或兩次來報社編輯部,與副刊編輯黃開福接觸,不苟言笑,放下稿件便離去。我知道他在學界活動,因派傳單被捕入獄兩年,出獄不久便參與《新晚報》的「學生樂園」組稿及編輯事務。不時看到他身影而來,身影而去,社會情況險峻,各忙各的,甚少招呼。半世紀過去,談起那年的臉色,他神態輕鬆說:「監倉冇啖好食,點會唔臉青。」

「YP」石中英與「六七孤兒」何曉明首次認識時,何曉明已經十八歲,即其父何楓犧牲十七年後。當年十八歲的何曉明,等待升讀暨南大學,回港在母親及石中英任職的旅行社做暑期工。

何楓沙頭角人,培僑中學畢業,放棄去外地升學,在九龍船塢工會當書記,為黃埔船塢工人服務。一九六七年夏,船塢工人支持反對港英政府暴力鎮壓工人爭取權益,港英政府調動警察及英軍包圍及武力攻入九龍船塢工會,何楓中槍亡,死時三十四歲,女兒何曉明剛滿周歲。

有一段時間,我與石中英沒有聯絡;羅孚辭世,我致悼辭,他主持儀式,談起往事。當時的「YP」,已是成功商人,藉國家經濟開放之利,與法國一家集團合作,創立規模頗大的電視機企業。石中英的文章寫道,「忽然一日,藏於心底一個角落的一段青少年囚犯記憶,突然湧現,是什麼因緣令我這個黥面數十載的老YP,再次回首那曾不太願說起的過去」,他心裏的答案是「痛惜一九六七年對香港歷史這重要的一頁,社會上竟絕少有人重提。自己應該在將要退休之年,放下金錢事,該做一些事以回饋生我育我的香港。」

就這樣,石中英開始他的「六七文學」及「六七事件」研究。搶救歷史、整理材料,累積作品。這些年,石中英作了六七文學書籍出版,製作有關紀錄片,創作及上演音樂劇《那年五月》,投資拍攝電影故事片《五月》等等,以他的話「希冀啟發社會反思和彌合傷口」。

談到音樂劇《那年五月》其中一場為工聯會「職安健」籌款,他有這麼一段話:「因為當年我正是為支持愛國工人的抗爭才投獄的,故藉此表示我支持工人的初心不變。」

由此,我的心緒回到石中英與「六七孤兒」的事情上,他的行為與正直的愛心令我淒然感動下淚。

石中英在文章中記敘他為何家安排家祭,以及「六七孤兒」何曉明留下的一對新孤兒。石中英寫道:

「那一年,是『六七事件』的四十五周年。當年的一眾少年犯(YP),發現了和合石的一個六七參與者的集體墓地,正準備舉行四十五年來首次的公祭。幾經轉折,我終於聯繫上了曉明,因為她爸爸的墓穴也在和合石。公祭當天,我租好了車,買好鮮花,在她家的樓下,陪她一同前往。我公祭,她家祭。」

「她還是那樣文靜,盈盈的笑意。我上前抱了抱曉明,不讓她發現眼角的淚影─懷裏的曉明,已不再是那十八歲的學生,而是兩個孩子的母親了。今天,她還帶着讀會考班的女兒,第一次上山拜外公呢!但把她拉扯長大的母親,已於年前逝世了。曉明的丈夫,也在十多年前被人謀殺,至今兇手仍逍遙法外。而四十六歲的曉明,也患上癌症多年,正與生命搏鬥!」

「重逢之後,最難忘的是陪曉明上山,助她將父母的骨灰合葬。曉明的母親陳敏在何楓遇難後不久,便帶曉明兩兄妹一起回到廣州生活,避開某些人對『六七遺孤』歧視的眼光。她和搞了好幾年旅遊的我,很是熟絡。曉明的母親是我尊敬的長輩,她在丈夫逝世後一手把一對兒女撫育成人,而四十多年後,也離開她一手帶大的『六七遺孤』了。」

「包了一台車,陪着和頑疾搏鬥中的曉明,領了新做的合葬碑上山。換了那塊豎立多年刻着『何楓烈士』的石碑,現在和合石的墓穴,合葬着兩夫妻。石碑上,在何楓、陳敏的名字上面,是一塊印有兩人合照的搪瓷相。

『這張照片是從何而來的呢?』我問曉明。

『那是爸爸臨死前一年自己造的。』曉明說。原來,在何楓死前一年,因要準備在工會教授興趣班,故在外學習如何將照片『燒』在瓷片上。他拿了夫妻倆的合照,成功地造成了搪瓷照片,興高采烈地拿回家給妻子看,誰知卻給陳敏輕責。而他『日後有用』的戲言,竟一語成讖。一年後,他在工會內中槍身亡,不可能和愛妻再有合照。而妻子則要到她死去三年後,才獲批與丈夫合穴共葬。分隔四十多年後,曉明的父母終於可以永遠在一起了。石碑上的搪瓷照片,更見證了這歷史的詩篇。」

「曉明在替父母合葬之後一年,也不敵病魔的糾纏,告別了塵世。記得在她彌留間,我和嚴浩趕到醫院和她道別。這位在暨大新聞系畢業、曾任《新晚報》記者的『六七遺孤』,在她患上惡疾後,報社對她不離不棄,生活費不缺。而『新晚子弟』的嚴浩,在我的引見下,更為曉明多方設法,期以食療增強體質。但一切已是太遲了。在病榻上,她眼睛緊閉,也沒有了那盈盈的笑意。」

「看着床前曉明那常帶着憨笑的大兒子,我強忍着淚水,對着我最憐愛的『六七遺孤』說:『放心吧!曉明,我們會照顧你的孩子長大成人的。』」

「但願如今的曉明,已經開心地和她的父母在一起,臉上永掛着那盈盈的笑意。」

讀到這裏,我的淚滴在手機屏幕上,石中英擔起贍養「六七孤兒」何曉明遺留下的一對新孤兒的重擔,與他的談話中知道何曉明的女兒就讀中大快將畢業,反而哥哥需要更多照顧。這一段事石中英一直默默做着。每次見他,深刻的、印在我腦半世紀前的瘦削身影十分熟識,在我面前正是一位「劍膽琴心」的書生─石中英。