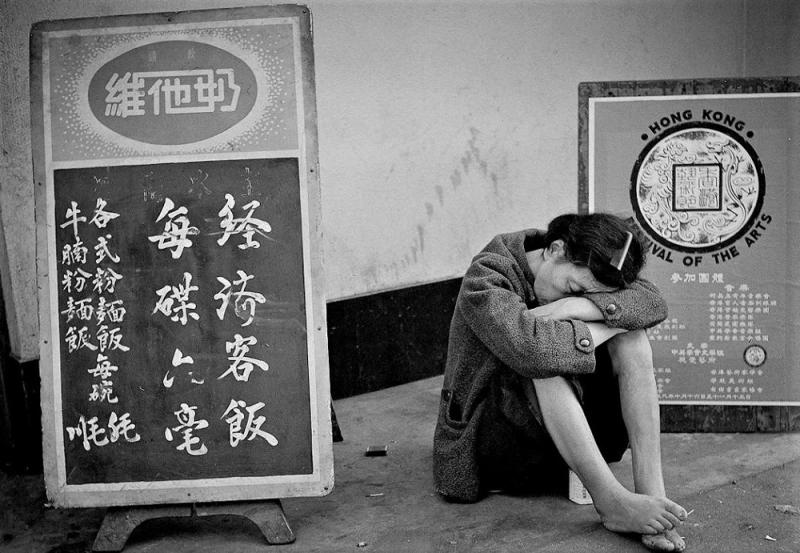

圖:六十年代的餐廳門口,明碼實價六毫子一碟飯 作者供圖

各位讀者,今天到茶餐廳一碟碟頭飯要多少錢?相信有人會認為筆者是多此一問,因為普通的茶餐廳最少也得收你四五十元,如果高級一點的,或者在中環區,更可能高達百元也不足為奇。總之,如果一日早午晚三餐都在外邊解決的話,無論你點慳,二百元的開支總冇走雞,雖然消費如此高昂,但生活在這個城市的人也不得不習以為常。

不過,如果筆者將時光倒流至六十年前,當時的居民在飲食方面的消費水平又如何?說出來可能會嚇你一跳,因為以今天的消費心態,當時的飲食開支確實是非常切合低下層市民的收入水平,例如在餐廳吃一碟碟頭飯,原來只費六毫子。一日三餐都在外面解決的話,也不會超過二元,與今天的收費比較,通脹率就等於接近一百倍。當然,那個年代的工資水平仍然相當低,一般工人每月收入都只是一百數十元而已,如果將這個數字乘以一百倍,其實就與今天的工資水平相若,所以一般市民能夠負擔,加上五六十年代的娛樂和日用品開支不像今天般多姿多彩,因此對一般家庭而言,節儉一點還可以勉強捱過去。

相反,儘管今天人人收入過萬,但很多人卻「搵朝唔得晚」,箇中主要原因在於住的開支佔入息比例大幅上升。在筆者年幼的時候,一家五口一同擠在一個百呎板間房內。雖然環境差劣,但勝在租金便宜,每月只是二十元,佔家庭總收入僅一成左右,而且地點還在市區,每日可以省卻不少交通費;反觀今日,市區一個同樣面積的劏房月租最少要六七千元,隨時佔去家庭總入息的五成以上,再加上昂貴的膳食費和交通費,試問在如此的生活水平下,人們又怎會活得開心?

因此,特區政府必須出盡洪荒之力,去扭轉樓價高企不下的不正常現象,才能夠讓七百多萬市民重拾歸屬感。