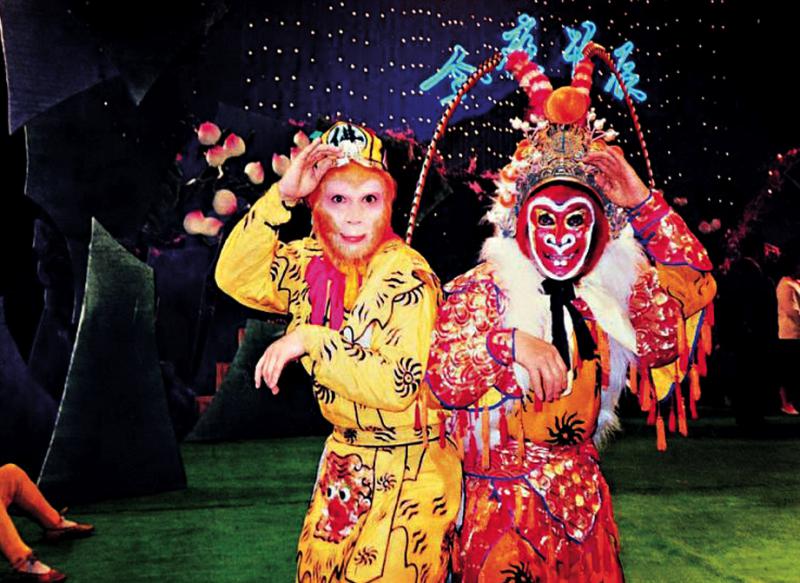

圖:六小齡童(左)與父親齊扮猴王/受訪者供圖

一九八六年電視劇《西遊記》橫空出世,締造百分之八十九點四的收視神話,成為幾代華人的童年記憶,主演「孫悟空」的六小齡童自此家喻戶曉,「美猴王」形象至今仍被視作難以超越的藝術經典。

日前,他現身香港海洋公園,出席第十一屆「校園之星」兩岸四地青少年藝術展演活動暨「星耀香江」亞洲青少年藝術人才年度盛典。在活動的間隙,他接受《大公報》記者專訪,細說猴戲和西遊文化的傳承。短短的數十分鐘,他連說帶演,聲情並茂,「美猴王」活靈活現。

苦練72變 笑對81難

六小齡童連續六年專程來港參與這個活動,他認為,香港享有東方明珠之美譽,搭建與內地、澳門及台灣的四地交流橋樑。「青少年是民族、國家的希望,家庭相處需要溝通,溝通能化解誤會,更是互相交流、學習和取長補短的機會。對孩子來說,寓教於樂是很重要的。今次活動就是這樣一個平台,重在參與,不計輸贏,成長比成功更重要,讓青少年享受玩的過程。」他又說,他常與小朋友一起歡呼自己的座右銘「苦練七十二變,笑對八十一難」。六小齡童坦言,前半句是每一個小孩長大後在社會的立身之本,後半句是處世方法,就像孫悟空在火焰山,過了一山又一山,沒有過不去的坎。

他表示,「猴戲」是百花齊放,西遊文化弘揚的是師徒五人取經路上拚搏進取、樂觀向上、不屈不撓、永不言敗,五人融合在一起,就像手掌的五指,捏成拳頭才有力量,離開誰都不行,這也是團隊精神。原著的主旋律不能變成愛情或魔幻搞笑小說,要讓小朋友正確認知吳承恩經典小說的精髓,其中的人物嚴格意義上是不能隨意顛覆或惡搞,不能為了純娛樂。「《西遊記》作為中國古典名著,與其他世界經典一樣,我們首先要有敬畏精神;表演風格可以多元,亦可通過合理改編,力爭做到『情理之中,意料之外』,呈現其正能量。」六小齡童解釋道。

家族四代演繹猴王

中美合拍3D電影《敢問路在何方》正在製作,由六小齡童擔任藝術顧問和主演。不久前,他赴美完成臉譜掃描,方便後期做特效。六小齡童笑言,該片的特技師看完他的造型,評論道:「這才是真正意義上屬於世界的美猴王。」他認為,美猴王是人格化的孫悟空,集猴的動物性、神的傳奇性和人的社會性於一體,其造型的動態和眼神的微妙是高科技做不出來。「我們要有文化自信,中華文化在西方的高科技輔助下,會錦上添花。」他續說:「藝在先,技在後」,技術是為內容服務,而非喧賓奪主;如果觀眾看後只驚嘆高科技,這不叫成功,真正的成功是人物角色打動觀眾,故此更應尊重先賢留下來的瑰寶。

「我家族的四代人都有演繹猴王的故事,我父親在上世紀六十年代是『南猴王』,『北猴王』是李萬春先生,在此之前還有老一輩的南北猴王。演孫悟空演得最好的不一定是我,但一定是中國人,因為只有中國人在專門研究它的表演和思想。」六小齡童說,孫悟空的美感在於細節,一舉一動,聳肩、瞭望等造型都是講究的工夫,這是經過幾代人傳承到他,在一九八六版《西遊記》得以發揚光大。

一九八六年版《西遊記》實景拍攝遺憾未能赴「西天」印度取經。去年十月開機的紀錄片《一帶一路.重走玄奘路》,由六小齡童擔任總導演、製片人兼飾演青壯年「玄奘」,再圓取經夢。他介紹說,希望從文化方向切入,介紹「一帶一路」的沿線國家,這更有助促進各地的文化交流。

對於如何讓美猴王及西遊文化繼續發光發熱,六小齡童期望未來能有「西遊記」主題樂園和長演劇目。他表示,雖然有過不少相關節目,卻缺少常演不衰的經典。他相信這方面可以做得更好,因為《西遊記》故事多變,題材老少咸宜,可結合戲劇、武術、雜技、魔術及LED技術,更應拓寬傳播傳統文化的思路,亦可延伸產品和互動節目等。