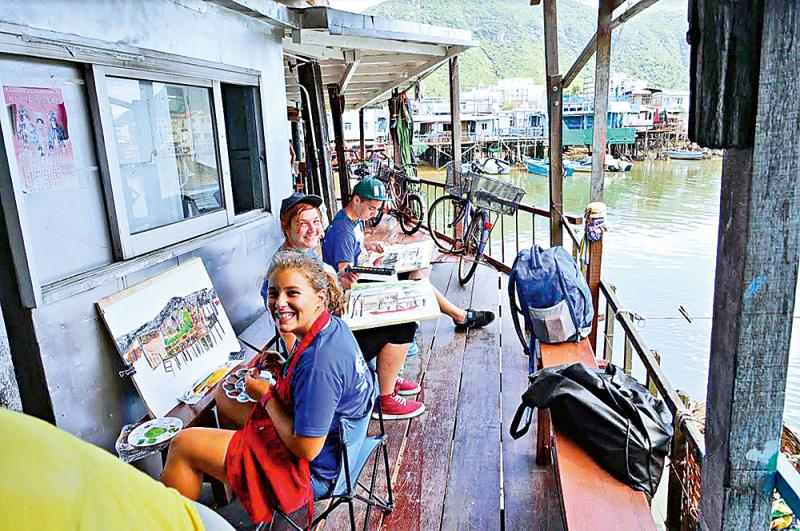

圖:學員在大澳寫生 博藝堂供圖

港大建築系畢業,工作幾年已是發展商的team leader,太太亦是同學。家庭幸福,衣食無憂,收入可觀……換做是你,你會想辭職嗎?可能你會答:「不要問我,家人都第一個不同意。」但這對夫妻雙雙辭了職,不僅在香港經營了一間人氣爆棚的畫室,還將兩個孩子培養成了人們口中的「神童畫家」。這一切,源於二人二十年前「要辦就辦一間『非一般的畫室』」的信念。

時間倒回一九九八年,劉浩昌和李翠芬剛剛搬家至西貢。鄰居見到二人搬來許多畫作,驚呼「原來你哋識畫畫!」遂託他們在周末時教自己的孩子作畫。二人以自家天台為畫室,從此每到周末,天台便熱鬧非常。孩童的趣稚可愛、西貢的山海之美,與日常工作模式化的瑣碎形成鮮明對比。劉浩昌向妻子提議:「不如我們開一間畫室吧。」二人一拍即合。

從「天台畫室」開始

「博藝堂」就此誕生,二十年間由西貢的「天台畫室」搬至將軍澳、太子,再到現在的佐敦,學生達到三百餘人。夫妻二人秉承開辦「非傳統畫室」的理念,不局限於教授單一繪畫技藝,而是以孩童天性為前提,引導他們用不同筆法表現所描繪事物特點,兼集傳統及新派畫法,創作出獨一無二的藝術作品。畫室開辦至今,學生在國際比賽上獲得了不少獎項,獲媒體頻繁報道。

隨着畫室名氣增長,前來報名的家長越來越多。劉浩昌開始對報名者設置一些「評估標準」,譬如小朋友需要先完成一幅畫作,他亦會同家長聊學畫的目的和對繪畫的看法。用他的話說,這些做法是篩選出「知音者」,希望學畫的小朋友真心喜歡畫畫,家長亦不急於求成。

「真的有家長帶着四、五歲的孩子來,要求『同那個剛剛拿了國際大獎的十三歲學生一個班』。」劉浩昌說:「這樣我們便不會收。」李翠芬亦點頭同意。「畫畫描繪的是內心世界,小朋友學習的是一種表達能力,通過畫筆去對這個世界有更多的理解和包容。」

從小在父母如此理念下長大的劉見之和劉禹之,幼年便顯出繪畫天分。見之四歲時於捷克「利迪策國際繪畫展」獲得最高榮譽大獎,禹之三歲便獲得法國聯合國教科文組織「國際視藝比賽」亞軍。兄弟二人均就讀於拔萃,哥哥談吐得體,有着超於同齡人的沉着;弟弟略顯羞澀,拿起畫筆時才完全放開,全情投入於線條與色彩的世界。

「見之風格粗獷些,重色彩,畫也比較大張;禹之比較細,喜歡描出線條,更多小幅的畫。」李翠芬拿出一疊寫生本,記錄了兩兄弟在各地的創作。夫妻如數家珍,邊翻看邊低聲討論,這幅是禹之在悉尼畫的,那幅是見之在意大利漁村的寫生……

參加畫壇「奧林匹克」

「博藝堂」每年都會帶學生參加國際賽事,有「畫壇奧林匹克」之稱的馬其頓「國際青少年繪畫比賽」是重頭戲之一。劉浩昌和李翠芬有感於小國馬其頓對藝術教育的重視,為推動本地繪畫教育發展,二人於二○一二年籌辦了首屆「香港國際青少年繪畫比賽」。

比賽照國際賽制,邀請入圍的小畫家來到香港寫生,評判亦是國際專業級別。籌辦賽事過程不易,二人辛苦拉來了贊助,又需要義工照料比賽時的大小事。「好在有許多家長願意幫忙。」劉浩昌說。令人欣慰的是比賽反響熱烈,第一屆便收到三千餘幅本地作品,第二屆更收到六千餘幅本地作品,近三萬幅國際作品。

好景不常,因非牟利,賽事贊助商漸少,於二○一六年舉辦第三屆後暫未能再續。賽事令香港的小畫家們與世界各地的參賽者結緣,不少人今日還保持着聯繫。劉浩昌承諾,有機會一定將比賽辦下去,二人亦將之作為對香港青少年繪畫教育盡的一份心力。

「博藝堂」開辦二十年,昔日的小童已成人。最「長情」的求學者在此學畫十五年之久,也有許多人如朋友般興之所至時回來畫畫。不少人依舊和他們保持着聯繫,與他們分享求學、工作的成就,甚至通報戀情。

劉浩昌和李翠芬多年來未聘他人,堅持親手執教,如今稱得上「桃李滿天下」。學生中有人選擇到國際頂尖的藝術院校深造,有人選擇從事設計、建築相關的行業。也有夢想學畫,卻按家人願望入讀商科、醫科的,二人幫助他們與父母溝通,最後家人同意讓子女遵循內心選擇,退學後重新修讀藝術。