編輯出版圖書,是一個民族、一個時代,文化興旺發達的顯著標誌。這方面的歷史成就,作為活字印刷科技發明者的中華民族,是無與倫比的。在唐代之前,圖書的傳播主要是抄寫,像敦煌石窟就保存了一千多年前的抄寫本;唐代既有抄寫本,雕版圖書也大行其道。宋代文教格外鼎盛,刻書蔚然成風,宋版書字體工美,至今印刷出版通行的「宋體」,就源自宋版書。為了提高暢銷書的出版效率,宋仁宗慶曆年間,製字技師畢昇先生又發明了活字印刷技術,後來傳遍全世界。此後,人們根據效益優先的考量,自如選擇活字、刻版或者手抄。明、清全盛時期,是繼漢、唐之後,我國歷史上兩個統一強大和文明昌盛的時代,人們熟知的明《永樂大典》、清《四庫全書》,就是「盛世修書」的傑作。前者是明代文化大發展的開始,後者是清代文化發展繁榮至高峰的標誌。/姜舜源 文、圖

中國最古老的文化典籍《尚書.武成》記載,周武王伐紂革命成功,於是「馬放南山」,「偃武修文」。此後每次改朝換代之後,就要「與民休息」,恢復經濟,然後振興文化,出現「盛世修書」、「盛世修典」、「盛世修史」的景象,那是天下大亂達到天下大治的標誌。明朝建立二十年後,洪武二十一年(一三八八年),明太祖朱元璋提出編輯經史子集、百家之言為《類書》的設想。但因天下初定,百廢待舉,未能付諸實施。

偃武修文,一統制作

永樂皇帝朱棣推翻侄子建文帝,上台次年即永樂元年(一四○三年),馬上落實其父遺志,下令編纂這部書。指出:聖王治天下,要修禮樂而明教化,闡至理而宣人文。一個統一的時代,「必有一統之制作」(明何喬遠《名山藏》卷七《永樂大典序》),展現繼承弘揚中華文化的大手筆。他談到自己的讀書體會:歷史典籍浩如煙海,具體入微考一事,追根溯源求一物,簡直是披沙揀金、大海探珠。我想博採眾書有關一件事物的全部記載,分類聚集,按詞條音韻的順序編排,這樣檢索起來,就如同探囊取物。他對此書的設想效果,類似如今信息化條件下文化科技資料庫。又提出編纂宗旨:凡是有文字記錄以來,經、史、子、集百家之書即社會科學着作,天文、地志、陰陽、醫卜、僧道、技藝之言即自然科學技術、哲學着作,統統輯錄於一書,包羅萬象,不厭其煩。

這個藍圖不管是出於永樂帝突發靈感,還是聽取智囊班底集思廣益,都是極為科學的,《大典》成為我國古代最大、最實用的一部類書。特別是,他們的設計文理並重,這也引導了明代在兩宋基礎上,科學技術繼續不斷發明創造。

典雅莊重,罕見珍品

大學士解縉接到明成祖命令,雷厲風行,開館修書,召集文士一百四十七人,夜以繼日,一年後就完成了任務。明成祖賜書名《文獻大成》,但是認為內容不夠充實,「所纂尚多未備」。接着又在三年(一四○五年)再命最倚重的謀士姚廣孝和鄭賜、劉季篪、解縉等大臣一起負責重修,並召集朝臣文士、四方宿學碩儒二千一百九十六人,分別擔任編輯、校訂、抄寫、繪圖、圈點等工作。朝廷對這項國家修書工程大開綠燈。一方面允許參與工程的人,調用皇家圖書館文淵閣的全部藏書;一方面在全國各地搜採圖書。當時輯錄的圖書包括經、史、子、集、釋藏、道經、北劇、南戲、平話、工技、農藝、醫學等等,多達八千餘種,按《洪武正韻》的文字順序,將所輯圖書一字不動,整部、整篇或整段分別編入,保存了許多古書的原來面目。比如舉世聞名的宋代李誡《營造法式》,書中建築圖樣部分已無宋代版本,現存品質最佳者首推《大典》嘉靖重抄本殘卷和故宮藏清初抄本。即使現存百不足四的《大典》散本,還能從中輯錄出不可多得的元代北京史地《析津志輯佚》。

永樂五年(一四○八年)冬,書成進呈御覽,總計二萬二千九百三十七卷,目錄六十卷,分裝一萬一千零九十五冊,約三億七千字。這一次永樂帝審閱後十分滿意,於是御制序言,定名為《永樂大典》,他認定的修書時間是,「始元年之秋,成五年之冬」。接着清抄,到第二年即六年冬天,全部工作正式完成。它是中國歷史上最大、最完全的一部百科全書,比《不列顛百科全書》成書年代早了三百多年。永樂帝序言有「廼集文學之臣,纂四庫之書」,似為清代乾隆帝詔修《四庫全書》埋下伏筆。

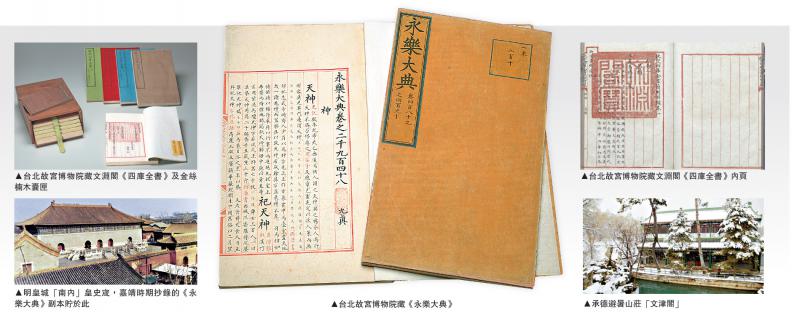

《永樂大典》編成後,原擬複寫刊刻,因工費浩繁而罷,故只有寫本流傳。全書各卷均為統一格式。書頁為手繪朱絲欄本,框高三十五點五厘米,寬二十三點五厘米,四周雙邊。每面八行,大字單行十四五字,小字雙行不頂格二十八字。版心上下大紅口,紅魚尾。上魚尾下題「永樂大典卷×××」,下對魚尾之間題頁次。其邊欄、書口象鼻、魚尾都是手繪。整部書用紙數十萬張,都是以桑樹皮和楮樹皮為主要原料製成的皮紙,俗稱「白棉紙」,厚度為零點一二毫米。書寫字體,除標題首字用多種篆、隸、草體書寫外,正文為工整的翰林楷書,有宋元遺韻。書中插圖也很精美,山川地形皆以白描手法繪製圖形。書的裝幀設計為硬裱書面,粗黃布包裝,典雅莊重,為古今中外罕見珍品圖書。

大典副本,迭遭劫難

《大典》修成後,先是收藏於南京皇宮文淵閣。十九年(一四二一年)遷都同時,將《永樂大典》運至北京,收藏在皇宮文樓(即今太和殿東廂體仁閣)裏。嘉靖三十六年(一五五七年)三大殿火災,文武樓(即體仁閣、弘義閣)、左右順門(即協和門、熙和門)及午門外左右廊全部燒光。幸虧火災中嘉靖帝嚴命軍士們,冒火把文樓裏所藏大典全部搶運出來。痛定思痛,嘉靖帝決定重錄一部副本,在四十一年(一五六二年)三大殿重建完工後,就詔選書寫、繪畫生員一百零九人,完全依照《大典》原樣重錄,做到內容一字不差,規格版式完全相同,每天抄寫三頁,不得塗改,歷時五年到他兒子繼位後的隆慶元年(一五六七年)四月,才大功告成。正本存放在大內文淵閣,副本存於「南內」皇史宬(在今南池子南口路東)。但從此之後,永樂正本在史料記載上便下落不明。許多人猜測它毀於明末戰亂,有人則猜測可能是隨嘉靖皇帝,陪葬在北京明十三陵「永陵」地宮裏。

到了清雍正年間,嘉靖副本由皇史宬移藏天安門前、東長安街路南的翰林院(今公安部院內)。乾隆年間編修《四庫全書》,以嘉靖副本做主要參考,當時點查結果,缺失二千四百二十二卷,共計一千多冊,留下的為九千多冊。翰林院掌院學士(相當於院長)紀昀最喜歡讀此書,後來他編寫《四庫全書提要》,就主要參考《大典》的體例。那時翰林們根據歷史傳說,以為嘉靖時著名書法家文徵明參加過這部書抄錄,就極力在庫藏裏尋找哪些是文徵明手跡。其實文徵明是嘉靖初年在北京供職,不久回到故鄉蘇州,嘉靖三十八年(一五五九年)去世,四十一年抄寫《永樂大典》副本開始時,他老人家已經過世三年。

咸豐十年(一八六○年),英法聯軍攻入北京,洗劫了翰林院,嘉靖本《永樂大典》遭遇劫難,有相當一部分被劫運到了英國,後藏於大英圖書館。光緒二十年(一八九四年)點查,結果僅存八百餘冊。二十六年(一九○○年),八國聯軍入侵北京,《永樂大典》再被英、美、德、俄等強盜劫奪,僅剩下六十四冊,由京師圖書館收藏。新中國成立後,國內一些公私收藏家把自己珍藏的《永樂大典》散本捐獻國家。中國國家圖書館現藏殘本二百二十二冊,上海圖書館一冊,台北故宮博物院六十二冊。連同散藏在日本、美國、德國、韓國、越南的機構或個人手中,現存於世的《永樂大典》約計四百冊上下,相當於原數百分之三。

類書叢書,先後輝映

《永樂大典》至明末清初已經殘缺不全了。乾隆三十七年(一七七二年)十一月,安徽學政朱筠提出《永樂大典》輯佚問題,得到乾隆皇帝認可,接着便詔令將所輯佚書,與「各省所採及武英殿所有官刻諸書」,匯編在一起,名曰《四庫全書》,變成浩大修書工程。

《全書》編纂過程耗時最久的是徵集圖書。從三十七年開始,至四十三年(一七七八年),歷時七年,共徵集圖書一萬二千二百三十七種。其間清廷禁毀、刪改了大量不利於自己的內容,所以從當時到後來,對這場修書工程一直有「修書」就是「禁書」、「毀書」的批評。這是與《永樂大典》修書的極大不同處。但編修《四庫全書》的確是清代最大的文化工程,在清朝入關約一百三十年後展開,是清代文化發展繁榮達至頂峰的標誌。其規模和影響,可以與《大典》相提並論。整個工程歷經十年,至四十六年(一七八一年),宮中文淵閣的一套抄錄完成。共收錄古籍三千五百零三種、七萬九千三百三十七卷,裝訂成三萬六千三百冊、六千七百五十二函,近二百三十萬頁,約八億字。

《四庫全書》是「叢書」,分經、史、子、集四類,故名「四庫」。每類又依時代先後,集結歷代著作。比如李白的詩屬於「集」部,他的詩集就在唐代文學作品裏。《永樂大典》是「類書」,書中內容按門類集合、按時代先後組合排列,清康熙時所修《古今圖書集成》與其性質相同。比如關於古代車的資料,《集成》集中在「經濟彙編」「考工典」「車輿部」「車」。在「車」項下,依次是關於車的記載和論述、車史典故、車的詩文,分別依時代先後羅列。在電子信息化資料庫出現之前,歷史文化研究離不開這樣的類書。

《全書》修書同時,乾隆帝已令在北京宮中、瀋陽盛京皇宮、北京圓明園、承德避暑山莊,分別建造文淵閣、文溯閣、文源閣、文津閣,用以存放這四套書。這四閣藏書並非皇帝獨享,翰林、內閣等朝中官員都可以閱覽。從四十七年(一七八二年)七月到五十二年(一七八七年)又抄了三部,分貯在江蘇鎮江金山寺文宗閣、揚州大觀堂文匯閣、杭州西湖行宮孤山聖因寺文瀾閣,世稱「南三閣」,對江南讀書人開放閱讀,甚至民間出版商也可以據此版本,抽印其中部分專著,提供國家公共文化服務。

七閣藏書都鈐有璽印,如文淵閣藏本,冊首鈐「文淵閣寶」朱文方印,卷尾鈐「乾隆御覽之寶」朱文方印。各冊的外觀尺寸基本是,高三十一點八厘米、廣二十點五厘米;書頁版框尺寸為,高二十二點四厘米、廣十五點四厘米。封面分色裝潢,經、史、子、集分別是綠、紅、淺藍、米黃綾子裱褙,每函書不像一般線裝書那樣以函套包裝,而是以金絲楠木製作的囊匣盛放。文淵閣藏書現在台北故宮博物院,文津閣藏書現在國家圖書館;文溯閣藏書本在瀋陽,現在甘肅蘭州;文源閣藏書基本毀於英法聯軍縱火。南三閣藏書,文宗閣、文匯閣毀於太平天國戰火;文瀾閣歷經幾次戰火,僅存原書四分之一。

從故宮文淵閣現存藏書樓原狀看,書架也都是金絲楠木製作,與外面或者如今的書櫃顯著不同是,閣中書架的每層隔板,都不是實心的一塊楠木板,而是像窗格結構的托架,橫豎木條結合後,上下兩面都形成光潔的平面。如此,既保證櫃格上放置的圖書囊匣通風透氣,又增加櫃格的承重力,又不磨損囊匣。文淵閣建築結構採用明二暗三格局,外觀是兩層的樓閣,內部是三層——在一、二兩層屋簷之間,藏着一個夾層。二、三兩層的樓板承載量,與閣中書櫃、藏書的總重,有一定對應關係;如果在原有書架上放上修訂版精裝書,樓板是吃不消的。科學設計,精準保護,堪為愛書典範。

(作者為中國歷史文化學者、北京市檔案學會副理事長、中國國家博物館研究員)