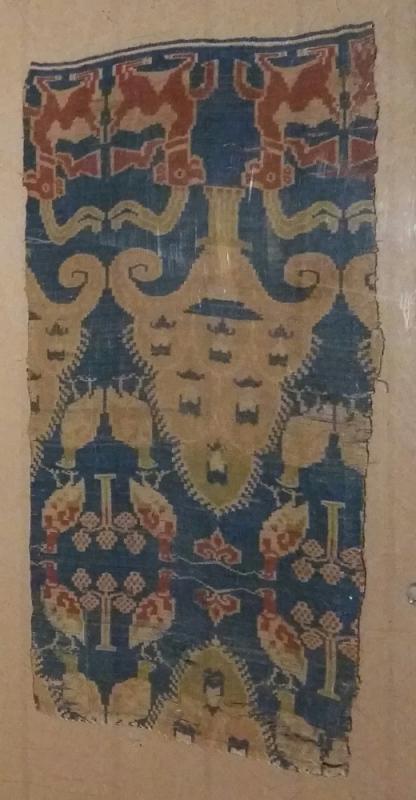

圖:「藍地對雞對羊燈樹紋錦」內容豐富\作者供圖

看「綿亙萬里——世界遺產絲綢之路」展覽,兩塊出土織錦:一塊「胡王錦」,另一塊「藍地對雞對羊燈樹紋錦」,已是上千年前的殘件,於今看來,仍然驚為天人,簡直是珍品中的珍品,令人好生感動。筆者當天獨自往參觀,也來參觀的兩位女士,與我合共三人,彼此互不相識,卻不約而同,凝神細看這兩塊織物,之後不期然為此滔滔暢談,交流意見,很有意思。

「胡王錦」是一塊以傳統平紋織成的織錦。平紋的特點是有經組織點和緯組織點,經緯交織,且交織點甚多,顯示其品質上乘。當日筆者看展覽,隔着玻璃箱,仍能看到箱內放置的「胡王錦」表面平整,感覺得出它很輕很薄,而且耐磨、透氣,很有飄逸感。多個連珠紋圓框組成圖案骨架,圓框之間有十字小花紋樣。黃地、綠色顯花、紅勾邊的織物殘存,於左邊尚能顯現一個正一個倒共兩個牽駝人物的形象。織錦上有「胡王」二字。這是新疆吐魯番阿斯塔那出土,新疆維吾爾自治區博物館藏。

另一塊,「藍地對雞對羊燈樹紋錦」,黃、紅、藍、白四種顏色顯花,藍色襯底,中間一列燈樹乃主體花紋,燈樹之上有對雞和葡萄樹,燈樹之下有對跪大角羊,羊頸上有綬帶,羊的長角誇張地向後彎曲;塔形燈樹上有花燈,樹邊有放射線,異域藝術表露無遺。有專家認為,這塊織錦反映古代上元節(元宵節)「火樹銀花不夜天」的情景。以上元燈節火樹銀花為題的圖案紋,於北朝時出現,隋唐時更為普遍。此織錦是唐朝產物,新疆吐魯番阿斯塔那出土,新疆維吾爾自治區博物館藏。

看展覽中的織物,可知當時中土與西域的溝通往來異常緊密,當中不排除中土的織物工藝師曾目睹或聽聞有胡化織物的需求,主動設計了一些可能為西域接受甚或帶有西域織物特點的織錦,再將織物送上絲路。又或者是西域日益發達的絲綢生產技術回流,反而逐漸影響中土。絲路上的織物上面有羊、鳥、麂、象、獅子等各種動物圖案,以及與伊斯蘭教有關的花紋,加上深目隆鼻的胡人形象等,這些在中國西北地區出土的織物殘件,內容豐富多彩。

展覽以「綿亙萬里」命名,名字取得多好——絲路綿亙萬里,綿延不絕。絲路織錦,承前啟後,體現其時中西相互影響,漢胡互相學習,和諧共存,值得當今世人學習。今天中國的「一帶一路」,其思路正是承傳於古絲路的核心思維,交通網絡一旦打開,四通八達之下,天涯咫尺,貿易、文化等諸多不同元素,都能互相影響,共生共存。友好互惠交往,並沒有誰佔誰便宜,讓不同人種生活更添姿采,世界更加美好!