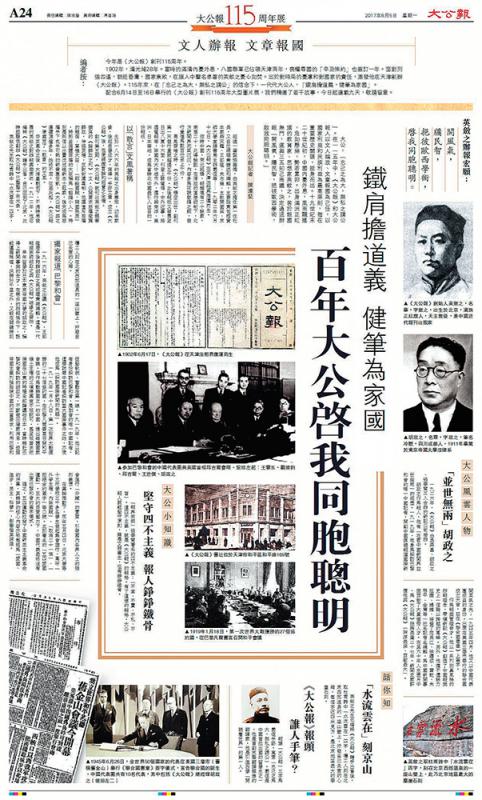

圖:《大公報》一百一十五周年報慶紀念專版首版闡釋創辦伊始\大公報資料圖片

《大公報》於一九○二年六月十七日創刊,是目前中國歷史上存在時間最長的一份報紙。去年六月《大公報》創刊一百一十五周年之際,報社開展了系列紀念活動,連續推出紀念專版和專題報道。本文對《大公報》一百一十五周年紀念專版、專題報道和歷年來《大公報》報史研究的特點進行了梳理和分析,以期為當前的新聞史研究特別是媒體專題史研究的開展提供借鑒和參考。\萬京華 劉雅婷

在《大公報》去年一系列社慶宣傳中,從六月五日到六月十三日連續九天九個主題的紀念專版給人留下深刻印象。從著名報人張季鸞的言論、范長江的西北報道到戰地記者的出生入死,從榮獲密蘇里獎到新派武俠小說的風靡,從解放戰爭推動和平到香港初期的左派運動,紀念專版以《大公報》為國為民的精神為主線,串聯其整個歷史,回顧了不同時期報社為國家作出的貢獻。

9個版面 9段光輝歷史

一是出身滿洲正紅旗的教育家、思想家英斂之,苦於報國無門,遂與三五知己商議,決定通過辦報「開風氣,牗民智,挹彼歐西學術,啟我同胞聰明。」二是二十世紀三十年代、全面抗戰爆發之前,這是《大公報》最為人稱道的一段時期,報社中最為後人所熟悉的張季鸞和范長江,一人用社論針砭時弊,一人真實記錄紅軍長征的情形,踐行「鐵肩擔道義,健筆為家國」的精神;三是抗戰期間《大公報》記者們不怕犧牲,盡自己所能向民眾傳遞戰爭消息;四是大公報館在抗戰期間誓不為日本統治不斷遷館、在惡劣的戰爭條件下仍然堅持出版;五是展現解放戰爭期間《大公報》反內戰、求和平的主張,介紹了大公報人為了國內和平所作的努力;六是新中國成立之後,香港《大公報》積極引導香港人民團結一心、愛國愛港;七是《大公報》子報《新晚報》副刊所掀起的武俠小說熱潮;八是香港回歸前,《大公報》積極發揮輿論導向作用,第一時間報道與香港回歸有關的情況,耐心向香港人民解釋,率先發布中英聯合聲明;九是香港回歸後的新時期,《大公報》繼續站在愛國愛港的立場上批判「港獨」分子。

在每個主題版面的開頭,都引用了一句名言,這些名言來自九個不同時期中與《大公報》密切相關的著名人物,以此來展現《大公報》的影響和地位。版面中還設置了「大公風雲人物」的欄目,介紹不同時期的著名大公報人。報紙排版中,文字的排列順序恢復到了《大公報》曾經的模式,按照豎直方向、從右到左、橫排短行排列,以復古版面紀念其經歷的年代。

專題的版面設計非常重視圖片的運用,報紙中心是幾張與主題切合的圖片排列,每個版面都有一張極具時代意義的照片,比如毛澤東抵渝、田中角榮訪華等,以此交代該主題的時代背景,同時還刊載大公報人活動的照片,比如范長江在西北採訪時與老鄉的合影、王芸生撰寫「六十年來中國與日本」專欄的場景等,其中還有一張《〈大公報〉各版出版時間和遷徙路線圖》,清晰地將大公報社址變遷和戰時遷徙路線呈現出來。這些圖片形成了《大公報》有血有肉、立體生動的形象,展示了《大公報》與時代的關聯。

紀念專版回顧了《大公報》「新記」以來的歷史,在突出其「鐵肩擔道義,健筆為家國」的辦報精神的同時,也展示了與中國共產黨、與人民政府的淵源和緊密聯繫。

92年起研究論文急增

改革開放以來,有關《大公報》的研究逐漸增多,從一九九二年開始相關論文數量出現井噴式增長,在二○○九年達到了三百○二篇,此後每年的相關論文發表都維持在三百篇左右,近兩年來有所降低。論文的研究方向已經逐漸從新聞領域擴展到了其他學科。

《大公報》的研究大致可以分為三類:一是研究《大公報》發展歷程,包括通史類研究和斷代史的研究;二是針對《大公報》本身的研究,包括其言論、報道、副刊等方面,主要研究其立場、辦報特色等問題;三是關於大公報人的研究,這類研究主要涉及報人的辦報思想和對《大公報》的貢獻等。

一是《大公報》通史研究。在關於《大公報》發展歷程的研究中,通史類研究比較少,但卻具有里程碑式的作用。最具代表性的是二○○四年出版的由中國人民大學方漢奇牽頭編著的《〈大公報〉百年史》。這部著作是香港大公報社委託中國人民大學組成編寫班子,納入學校二○○二年度科研計劃,用不到一年的時間突擊完成的。該書主要根據《大公報》歷史的重大節點,將其百年發展歷程分成十一個階段,分析了不同時期《大公報》所處時代的政治、經濟等社會背景,詳細陳述報紙創立和發展過程;分析了《大公報》報館的經營業務與報紙特色,涉及報紙的廣告發行、人才聘用、新聞報道、報紙版面和副刊等,對《大公報》百年的發展歷程做了詳細梳理,還分別闡述了三代《大公報》經營者的背景和貢獻;注重報紙的言論立場,分析了不同時期《大公報》的言論特點,以及影響報紙言論的不同因素。該書引用了大量報紙內容和其他相關史料,從報紙自身內容出發得出觀點,相互印證、清晰明確。

二是《大公報》各個時期的研究。學界針對某一個時期的《大公報》研究較多。《大公報》的發展歷程大致分為英斂之時期、王郅隆時期、「新記」時期、新中國成立後改組和香港《大公報》幾個階段。在所有的時間段中,學者關注更多的是「新記」大公報時期,即一九二六年至一九四九年,這是《大公報》歷史上最輝煌的時期。學者們還將《大公報》的「新記」時期進一步細分為北洋軍閥時期、蔣介石政府時期、全面抗戰時期、解放戰爭時期、新中國成立以後改組之前的時期。針對不同的時段有不同的研究重點,但關於《大公報》言論立場的研究是最多的。

學界已經累積了相當數量的「斷代」研究,如吳廷俊的《新記〈大公報〉史稿》、王芝琛的《百年滄桑:王芸生與大公報》和《1949年以前的大公報》、俞凡的《新記〈大公報〉再研究》等。

學界關注社論與報人

學界關於《大公報》的專題研究也佔相當大的比例,內容涉及《大公報》辦報方針、經營策略、副刊專刊、特色欄目、新聞報道、舉辦的活動等。

一是新聞報道和社論研究。學界關於《大公報》新聞報道的研究最為豐富,主要針對《大公報》關於某一專門領域的報道進行分析,如公共衛生、西北報道、宮廷新聞、奧運會體育新聞、災難報道等。這些研究大多將報紙上的報道收集起來,根據這些資料研究其報道特色和基本傾向態度。有的研究者還應用報道框架、形象分析等傳播學理論和內容分析的研究方法研究《大公報》的新聞報道。還有一些與其他報紙的對比研究,比如《媒體、邊疆與國家─〈大公報〉與〈人民日報〉邊疆新聞報道研究(1946-1949)》等。

《大公報》的社論一直是相關研究的熱點,有不少專門研究其社論的文章,尤其是對抗日戰爭、解放戰爭中《大公報》的言論研究較多,主要是從《大公報》社論看報社和報人的政治立場,研究其在不同時代條件下對政治的態度。研究者也比較關注《大公報》的辦報方針,從「四不」到「二不」,分析促成變化的各種因素,研究變化背後是否有辦報理念的轉變。

二是副刊、專刊研究。這方面的研究主要分析《大公報》副刊的經營特色和對社會產生的影響。《從三十年代〈大公報〉「文藝」副刊看京派文學》《沈從文與〈大公報〉文藝副刊》等文章,探究了當時《大公報》文藝副刊的獨特風格和對當時文藝界產生的深遠影響。專刊與副刊的研究方向類似,但是相關研究較少。

三是報紙經營研究。這方面的論文相較其他幾方面來說比較少,主要是針對經營方式、辦報方針、廣告發行的研究。其中有關《大公報》廣告的研究相對多些,主要是將《大公報》刊登的廣告收集起來,進行梳理分析,研究其廣告業務的特點以及廣告與時代變化的關係等,如《大公報(1902-1916)與中國廣告近代化》《〈大公報〉徵婚廣告與近代社會變遷》等。

四是社會影響研究。一部分是《大公報》的輿論對社會的影響,也就是其報道和社論與政治、外交、教育、體育事業的關係、對社會文化習俗的影響。另一部分是《大公報》舉辦的一些活動,如「文藝獎金」、抗戰期間的募捐活動、《大公報》女記者群體與女學活動等。

學界關於大公報人的研究比較集中,研究對象最集中的是張季鸞,包括他的新聞活動、辦報思想、政治立場、與蔣介石的關係和一些逸聞。學界關於英斂之的研究也不少,主要研究其辦報思想和他與晚清時期國內女權女學運動的關係。相比之下,關於胡政之、吳鼎昌二人的研究較少,內容主要集中在經營策略和新聞思想。另外,關於《大公報》名記者的研究也比較多。

百年大報影響力深廣

在中國新聞史上出現的眾多媒體中,《大公報》是報史研究成果相對較多的一家。《大公報》報史研究的啟示主要有以下幾個方面:

有效借助學界研究力量是《大公報》報史研究的一個特色。新聞史研究是比較專業的領域,媒體人寫史往往有些不易突破的局限性,與學界合作則可以彌補學術方面的不足,增強客觀性,同時還可擴大報史在學界的影響。《〈大公報〉百年史》的成功運作和出版便是一個很好的例證;

史學研究要求史料的多方面、完整性,資料越多面,完整度越高,越是一手的資料,得出的結論就越接近史實。在新聞史研究中,不僅要用足現存的檔案史料,還應廣泛徵集、調研,想方設法找到更多第一手資料,在多重資料印證之下展開研究。如青年學者俞凡在研究中不僅參考了大陸可以獲得的《大公報》報紙、檔案、口述歷史等資料,還查閱到台灣「國史館」保存的當時大公報社與蔣政府的來往函件,在這些資料的輔助之下,考證了一些存在爭議問題,使得其研究具有多方史料相互印證的說服力;

從《大公報》紀念專版和相關宣傳來看,報道中突出呈現了報社一百一十五年來湧現的一批名報人、名記者,以及名人與《大公報》交往的情形。《大公報》報史上知名報人眾多,且在新聞史上頗具影響。這些人物和他們的故事,對於讀者來說非常有吸引力,使得《大公報》報史的影響更加深入人心。

《大公報》是一份存在了一百多年的大報,對中國社會發展產生了多方面不可忽視的影響,也日益引起人們關注。而二○一六年中央電視台播出的六集紀錄片《一份報紙的抗戰》,反映了以大公報人為代表的新聞界和文化界在國家民族危亡之際的特殊貢獻與擔當,受到社會各方面廣泛好評。這部電視系列紀錄片對於傳播《大公報》的歷史形象發揮了較好作用。由此可見,對媒體歷史的解讀與研究應更多結合時代背景,並着眼於對當時社會產生的影響,這樣才能為受眾展現更為完整立體的媒體形象,以及在歷史傳承中不斷形成的新聞品格和新聞力量。

(作者萬京華為新華社新聞研究所高級編輯,劉雅婷為中國傳媒大學新聞學院碩士研究生)

(轉載自《中國記者》2017年第12期)