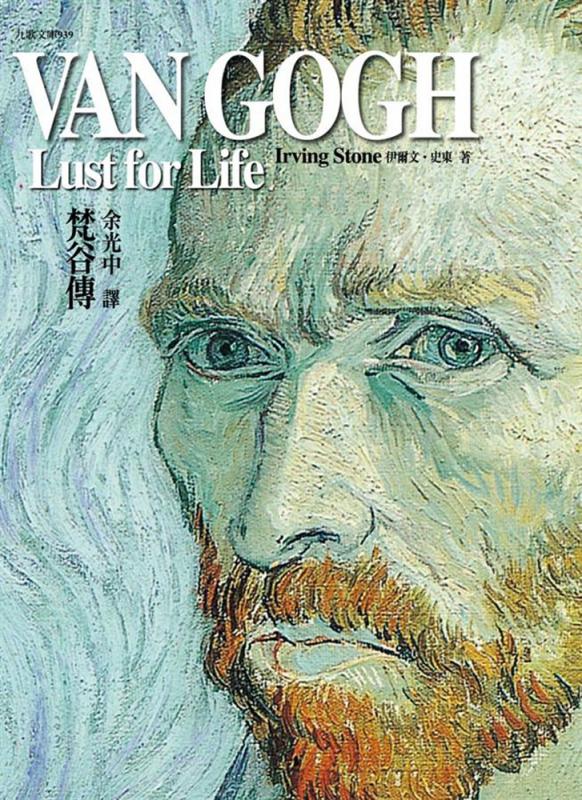

圖:余光中譯著《梵高傳》 資料圖片

對畫家而言,死亡不是最困難的。閃爍的星星激盪着夢想。我無法觸摸天上的星光,或許,死亡,引領我抵達星辰。

這是梵高寫給弟弟西奧信的內容。梵高傳動畫片《至愛梵高》(Loving Vincent,二○一七年波蘭和英國合拍製,多蘿塔.科比拉和休.韋爾奇曼執導,二人還與雅紮克.代賀納共同撰寫劇本)中,西奧的未亡人把這封信抄寫贈給阿曼德。因為阿曼德不辭辛勞,切實體驗梵高狂痴決絕、為藝術殉命的一生歷程。

二○一七年十二月十四日,詩人余光中先生病逝。內心糾結質疑,到了天上的詩人,能好好地和陳映真先生說說話麼?直到讀了《星光夜——梵高百年祭之一》,油然生起親近景仰之情——

當所有的眼睛,在天上,都張開/而所有的眼睛,在地上,都閉起/只剩下一雙,你的,在守夜/守着地上的夢,天上的光/見證滿天燦亮的奇跡/一盤盤,一圈圈/都轉成熱烈的漩渦,被天河/滾滾的迴波吐出又吞進/肅靜的神諭終夜不停/邃藍的高穹下一頂草帽/白燭插在帽簷的四周/一座崇拜的小祭壇,舉向/赫赫當頭的全部天啟/百年前的今晚,你的目光/曾經升入這一片星光/永不熄滅的煌煌天市/一場永不落幕的盛典/敞向台下一代又一代/來去太匆匆的觀眾/不,那夜只有你一人/山底的小鎮在星光下/全睡着了,只有教堂舉起了塔尖/坡上的柏樹揮舞着綠焰/陪你的燭光一同祈禱/正如百年後我們的目光/也升入這一簇星光,文生/跟隨你一同默禱。

愛畫懂畫的詩人是畫家的知音,生前翻譯了《梵高傳》(伊爾文.史東著,台北:九歌出版社)。二○○九年全書修訂一通重新出版,二○一○年,恰好是梵高祭一百二十周年。

《星光夜》一詩讓人想起傳記的許多片段。高敢(詩人妙譯,通譯「高更」)和梵高的爭執勢如水火。梵高宣稱:「我可不要冷靜作畫,你這白痴。我要在熱血奔騰的時候畫!這就是我來阿羅的原因。」(頁五零九)「就是說這個,高敢。迸自麥田裏的小麥,瀉下澗谷的流水,葡萄的汁液和流經一個人的生命,都是一體,都是一物。生命唯一的和諧便是節奏的和諧。我們大家都隨着它跳動的一種節奏……當我畫一位農夫在田裏工作,我要別人感覺那農夫生命正向下流入泥土,和玉蜀黍一樣,而泥土的生命正向上流入那農夫。我要他們感覺太陽的生命流入農夫,流入田野、麥、犁和馬,正如它們的生命也都流回那太陽。你必須先感覺到世上一切東西都賴以運行的無所不在的節奏,才會了解生命,只有這個才是上帝。」(頁五一一)

梵高畫的精神氣韻,都包含在上述話中,以及《星光夜》詩中。

《至愛梵高》中,嘉舍女兒馬格麗特每天都到梵高墓前獻花。她由衷說:綻開的花,草的光澤,生命任何細枝末節,在梵高眼中都決不渺小不簡陋,他全身心熱愛生命。

這麼溫柔的梵高,僅僅出自馬格麗特心中口中。不愧是莫逆,知己。

梵高生命最後的六十七天,處身奧維,與嘉舍醫生密切往來。嘉舍醫生對阿曼德說——梵高的靈魂一刻都不安。他渴望每天畫畫,想到一時半刻不能畫的話,教他陷入恐懼徬徨。他繪畫的星空無邊無際,卻那麼虛空。他害怕拖垮西奧,放棄自己,等於拯救西奧。西奧得了梅毒,第三期了,我不該告訴他真相。西奧支持文森畫畫,失去支持,畫畫的條件也等於不復存在……

梵高耐得住任何人間痛苦,卻毫不退縮,畏懼,只有不能作畫,攔截扼殺畫家的生命。嘉舍醫生把西奧太太收藏的信拿給阿曼德看,信的內容可見梵高畫畫的起點——

我是誰?我什麼都不是。我沒有任何社會地位。就算這樣,我希望後人能看到我作品,並從中了解我心中燃燒的一團火。

傳記有個片段描述畫家陷於創作低谷:梵高對自己說,就算西奧沒有失業,就算他還能按月寄給我一百五十法郎,「我這一輩子又怎過呢?我所以能捱過這麼多年的痛苦,完全是因為我不得不畫,不得不將我心中燃燒的東西畫出來。可是現在,我心中再沒有什麼在燃燒了,我只是一個空殼了。」(頁五八七至五八八)

身上痛楚的感覺,警醒人們自我保護,例如大火燒灼疼痛,趕快逃離。一旦沒有痛楚的感覺,在熊熊大火中,任之燃燒全身,也渾然不知逃避。梵高耐得住千辛萬苦,因為那全都不是觸痛點。觸痛點一旦打開,最脆弱無助的他,僅僅能以死捍衛。

《梵高傳》描寫畫家舉槍前瘋狂着墨《麥田群鴉》,滿紙死亡畫意,「可是一個人是無法畫再會的」,「他仰面朝着太陽,他用手槍抵住自己的腰部。他拉動扳機。他頹然倒地,把面孔埋在那豐盛而辛辣的沃土田中,一具更富於彈性的塵軀,回到他母體的子宮裏去了。」(頁五九一)

自然,梵高的死亡在兩天後。

要是尼采邂逅梵高,二人最是心意相通。

BBC一部尼采紀錄片總結說,尼采對現今的意義是,他令人不安的遠見,脫俗的想像,他看到的深淵人們卻視而不見。他最痛恨沒有理想,平庸。他以為天上美麗的星辰,一如美好的夢想,又像每個人的潛能,要好好加以發揮。

梵高(一八五三至一八九○)和尼采(一八四四至一九○○),走在永遠不能交匯的平衡線上。

平庸、不公平的人世,惡對天才。

《至愛梵高》以外,輕輕告訴你,法國導演莫里斯.皮亞勒(一九二五至二○○三)一九九一年已拍攝了電影《梵高》,片長一百五十六分鐘,並早於一九六六年拍了同名的黑白紀錄短片。

皮亞勒電影開頭梵高作畫的手,正是導演自己的手。梵高奧維時期最後的六十七天,在導演眼中,儼如常人,天天作畫,一如日日吃穿拉撒。

吞噬天才的黑洞,究竟為何?《梵高傳》中有這個解答:「他作畫,因為他不得不如此,因為繪畫使他內心不至於過分痛苦,因為它能分他的心。他可以不要妻子,家庭,兒女;他可以不要愛情,友誼和健康;他可以不要安全,舒適和食物;他甚至可以不要上帝。可是他不能失去一樣比他偉大,等於他的生命的東西——創造的力量和天才。」(頁四七二)

「心中燃燒着火種」的人,教人欽服景仰。他們來人世走一遭,為了給奄奄一息無理想無渴求死水一般的生命有所對照、激勵,以及鞭笞。仰盼高遠的星穹,讓世人相信,美好的夢想光輝不息。