鍾敏強開拍《香港抗日風雲》

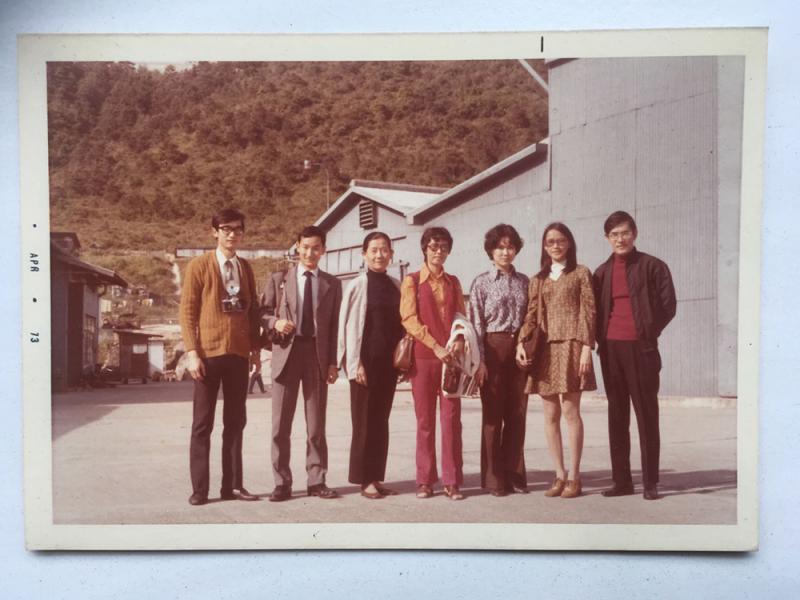

圖:鍾敏強(左二穿西裝者)一九六九年於清水灣電影製片廠集訓,七○年代於片廠接待來訪的新聞界朋友

六十六歲的鍾敏強從事電影行業已經四十八年了,他監製策劃的故事片《飛越黃昏》,在一九八九年第九屆香港電影金像獎中贏得三項金像獎;他一九九二年策劃的故事片《重案組》,成功為成龍塑造了全新的硬朗形象。如今,鍾敏強正全力打造中國電視史上第一部全面反映香港抗日歷史的電視劇─《香港抗日風雲》,抱着心中那份家國情懷,四處奔走,為的就是讓更多年輕人不要忘記港人歷史上最悲慘的三年零八個月……

大公報記者 石 華

「中國過去拍了很多抗日電視劇,但熒幕上從未有過全面反映香港抗日戰爭的真實內容。」在深圳新媒體國際短片節現場,香港微電影學會會長、香港抗戰歷史研究會執行會長鍾敏強告訴記者,十多年前,他參加了一個東江縱隊的歷史研究會,當時東江縱隊老戰士講了很多關於香港的抗戰故事,而這些內容是他第一次聽到,從那之後就開始籌備相關電視劇的拍攝。

籌資九千萬元

鍾敏強表示,《香港抗日風雲》總共三十五集,以商業元素包裝深刻、正義的主題,能更有效地吸引年輕觀眾。「我是抗戰勝利後出生的,今年六十六歲了,之前對香港那三年八個月的歷史都不清楚,不用說現在的香港年輕人了。這部電視劇的目的就是為了讓人們記住歷史。」

據鍾敏強介紹,香港在抗戰歷史中地位很特別,是全國僅有的中英、中美、國共合作抗戰的城市,香港淪陷後,那三年零八個月是港人歷史上最悲慘的日子,抗日力量僅靠共產黨領導的東江縱隊在反抗。「現在的抗戰電視劇提到東江縱隊的很少,隨着東江縱隊老戰士一個個老去,挖掘這段歷史已經刻不容緩,這是香港人的集體記憶。」

這部電視劇準備籌資九千萬元人民幣,如今已經初步落實。「國人的愛國熱情很高,上海電影集團和北京的愛國企業家都答應參與出資,香港也有兩家電影公司有意向出資。」鍾敏強告訴記者:「特別令我感動的,是一批萍水相逢的愛國華僑,他們認識香港新界的烏蛟騰村村長,正計劃建一個抗日紀念館,從媒體上知道我們在籌拍《香港抗日風雲》電視劇,主動打來電話,願意從他們籌集的愛國基金中撥出費用,支持我們盡早開拍香港抗日電視劇。」

電影結緣48年

鍾敏強的父母都是教師,父親是土生土長的香港人,母親出生在北京。在那段炮火連天的歲月,兩人通過參加抗戰救亡運動而相識相愛。「父母不是共產黨員,但對共產黨的救國政策是支持擁護的,也多次參加抗日宣傳活動。抗戰勝利後,父親本來在內地一所中學擔任校長,但當時國共矛盾很深,有人給父親扣上了一頂紅帽子,為了躲避國民黨的迫害,父母連夜逃亡返回香港。」父親家境貧窮,返回香港後,港英政府教育部門曾邀請父親擔任一所中學的校長,當校長的收入可以大大改善家境,但是父親推辭了。「父親發現港英政府學校的歷史課本中關於鴉片戰爭的描述,與真實的史料不一致,故他寧願在愛國學校當一名窮教師,也要堅持向下一代教育真實的歷史。」鍾敏強告訴記者,父親用實際行動給他的人生上了一堂重要的愛國課。

雖然半生從事電影事業,但是鍾敏強最初想做一名記者,與《大公報》也是擦肩而過。「我在新僑中學讀書時,喜歡文學寫作,大公報著名記者唐人(嚴慶澍)是我們青年文社的義務導師,我一九六九年中學畢業後就奔着大公報去求職,當時大公報通知我下周來上班。」鍾敏強回憶說,回到學校時被告知,長城電影公司也來學校招人,老師已經將其推薦予電影界。「我那時覺得電影界是個大染缸,有所偏見,但是老師還是建議我去電影界,並要求我做到潔身自好。」

從清水灣片場實習開始,鍾敏強正式與電影結緣,至今堅持了四十八年。其間,師從傅奇、張鑫炎等著名導演,在電影電視的創作、製作、發行、宣傳、推廣和媒體管理等方面,積累了豐富的實踐經驗。

圖:鍾敏強提供