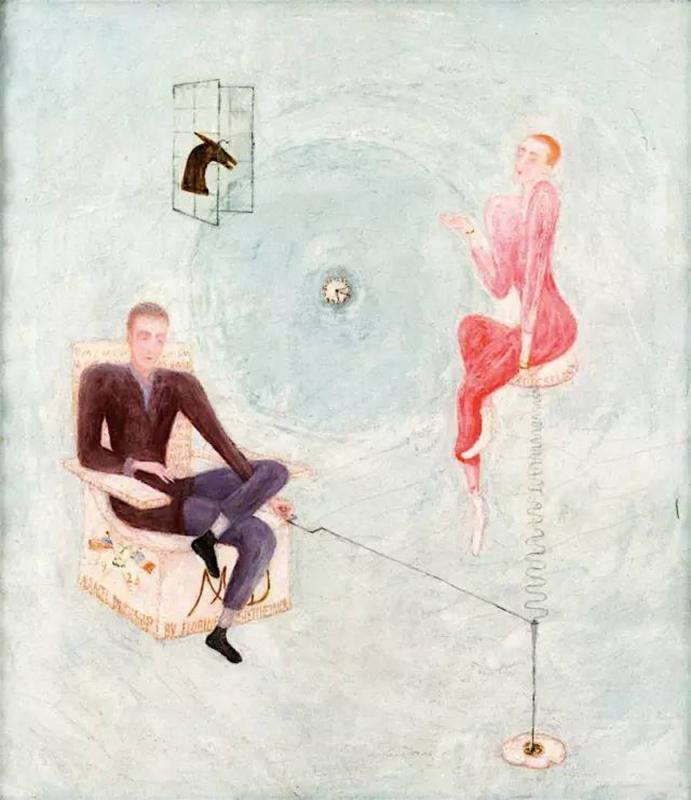

圖:史提海默為杜尚創作的肖像畫/作者供圖

即便你對於二十世紀初活躍在紐約的那一群先鋒藝術家並不陌生,你也很可能從未聽說過史提海默(Florine Stettheimer,一八七一至一九九四)的名字。

最近相繼在紐約猶太博物館以及多倫多安大略美術館(AGO)舉辦的史提海默個展「繪製詩篇」(Painting Poetry),回顧這位活躍在二十世紀上半葉、紐約「爵士時代」(Jazz Age)重要參與者的生平及創作。

史提海默終其一生都不曾為推廣自己的作品做過太多努力(她在世時僅舉辦過一場個展,卻一幅作品都沒能賣出),而她的畫作時至今日的最高拍賣價不過三、四十萬美元,與她的朋友如安迪沃荷(Andy Warhol)以及杜尚(Marcel Duchamp)等的天價作品相比,可說是天壤之別。

這位終生未婚、熱衷吃喝玩樂買買買的女畫家,在臨終時甚至囑咐妹妹及好友燒毀自己的全部作品,還說「讓人擁有你的畫,就像讓人穿你的衣服一樣」。幸好,她身邊的親友也像捷克作家卡夫卡的那位朋友一樣聰敏且富有藝術審美,而那三百多幅畫作因此得以像卡夫卡的小說手稿那樣流傳至今,令到生活在當下的你我得以一窺百年前紐約「富二代」有閒又有錢的生活情境。

用「富二代」來稱呼史提海默,並不違和。她出生在美國紐約一個富有的猶太家庭,父親是銀行家,母親生了五個孩子,她排行第四。雖說父親在她們很小的時候便拋棄了家庭,但這母女六人仍然能夠依靠高額的贍養費,維持相當體面的生活。

史提海默和她的妹妹常在中央公園的草地上野餐,在紐約第五大道閒逛,也不時在家中轟趴(Home Party),來的賓客都是城中名人,有畫家杜尚、歐姬芙(Georgia O'Keeffe),還有作家Carl Van Vechten和歐姬芙的丈夫、攝影師Alfred Stieglitz等。

史提海默顯然無意繼承父親的衣缽,她更嚮往像母親那樣,在上東區舒適的大房子裏,過着伊壁鳩魯式的享樂主義生活,遠離恐懼、追求快樂,希望抵達一種寧靜且自由的生命狀態。這樣的人生態度不能說是不好,只是放在二十世紀上半葉那個戰爭與經濟蕭條頻仍的時代中,總歸顯得十分格格不入。而史提海默的作品在當時並不被坊間看好,恐怕也正是因為她畫中的日子太過美好逍遙、太過離地吧。

忘記是誰說過的,「每個畫家都是在描畫自己」。當史提海默在紐約富人區盡情享受生活的美好和安閒時,她的畫作也是色彩鮮艷且歡愉的,不見憂傷,也沒有落寞。她畫靜物,也畫人。靜物畫中常常有花,人物畫和肖像畫的主角常常是她的朋友。

一九二三年,她為杜尚創作的那幅肖像畫十分有趣。畫中杜尚坐在沙發上,一面在室內垂釣,一面陷入沉思。他身旁的紅衣女子名叫Rose Sélavy,是杜尚時常男扮女裝「飾演」的女性形象。兩人之間隔着一個小小的圓形表盤,象徵杜尚以及其他「達達主義」藝術家終其一生都在探討的「時間」主題。

這幅肖像畫中意象不多,構圖卻奇巧,突破了二維與三維的邊界,讓人想到杜尚等當代藝術家致力於模糊「現實」與「夢境」的邊界,將日常生活中的尋常事物以不循常理甚至是古怪的狀態堆疊羅列在一起。

「拼貼」與「堆疊」可說是史提海默作品最顯眼的一個特徵。她的那些群像畫作,不論一九二一年創作的《春季促銷》抑或是一九二四年創作的《家族肖像》與《選美比賽》等,都是繁雜且豐盈的。她創作的時候不講求留白,也不考慮繁簡與濃淡的比例,總是熱烈、豐盈且歡愉的。畫中圖景美且奇,若幻夢一般,有立體主義的影子,也能見出馬蒂斯等野獸派畫家的「語不驚人不休」的設色方法。

畫雖有趣,卻不賣、不展,一則因為戰時猶太藝術家的身份敏感,二來也是她這些了無煩憂的作品放在當時動盪曲折的時代背景中,的確顯得突兀。史提海默自己倒是一點不介意。她的畫通常只是在派對上,拿給最親近的朋友看:看過,覺得好便好;不好也無妨,我還是依照自己喜歡的方式畫。

這般隨性自在的為人與創作風格,讓我想到最近忽然流行起來的九○後「佛系生活」:都行,可以,沒關係。真真是太陽底下無新事。