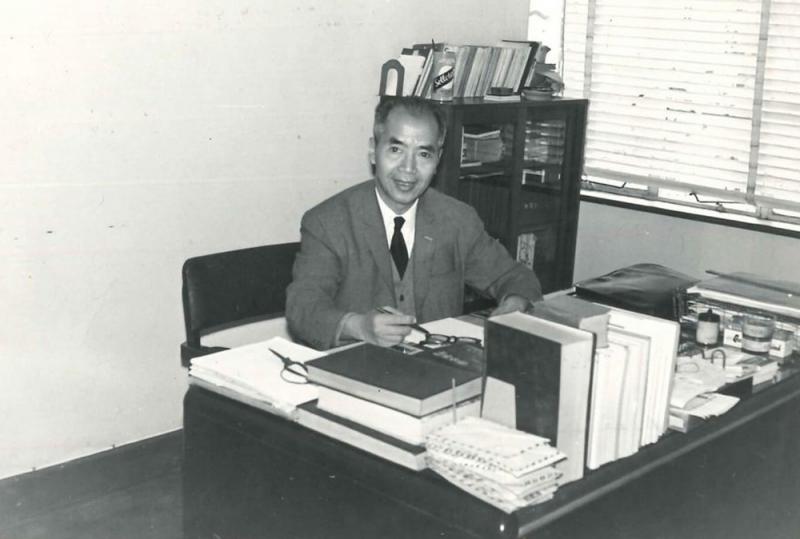

圖:歷史學者兼虔誠基督教徒徐松石

幾十年前「認識」徐松石,是通過兩個方面。其一,是讀過他的《基督教與中國文化》以及偶爾看過他一些散見於學報的文章;其二,是在某教會聽過他講道。然而,筆者從沒聽過他的課,而在教會,當崇拜完畢,也只是握握手,依禮寒暄一兩句,從沒有坐下來向他討教請益。

滬江大學修社會教育

這位在一九○○年廣西容縣出生的歷史學者兼虔誠基督教徒,早年來過香港讀書。不過,據知他在一五年轉赴上海,起先入讀滬江大學預科,然後進入該大學主修社會教育系。

滬江大學對徐松石來說,不光是一所附設預科的大學,給與他預科及大學教育,更是一個帶領他決志信主從而促使他終其一生委身侍奉上主的地方,再推前一步說,沒有「滬江」的歲月,他說不定沒有心志撰寫並在六十年代初開始印行的《基督教與中國文化》。

據悉,徐松石在一九二二年大學畢業後沒有馬上升學,走進研究所繼續進修,而是在社會謀職幹活。他先在上海的美華浸信會印書局擔當編輯部主任,而那段期間,他除了領導編輯部印行教會學校的課本及翻譯教師師範學校的用書,更參與成立中國首家基督教文社。

田納西大學歷史碩士

經過五年的編輯工作,徐松石離開「浸會」印書局,轉往由教會營辦的上海崇德女子中學,擔任校長一職。他在這個崗位敬誠其事二十五年,而在這四分之一世紀裏,他曾以休假方式,乘隙遠赴美國,在田納西大學修讀歷史,並取得碩士學位。這是他正式修史並獲得認可資歷的憑證,也是他終生研究歷史的學術基礎。

另一方面,由二十年代中至四十年代初,徐松石多次走進我國西南地區,進行實地調查,也就是內地慣稱的田間調查,了解當地人民的種族和淵源問題。在那段期間,他先後去過廣西、貴州、雲南各省的少數民族地區考察研究,透過實地調查和採訪,積累大量民族史的實證和材料,寫成《粵江流域人民史》,匯報當中的調查所得。此書在一九三八年刊行,而未幾日本學者便將之譯成日文,書名定作《南支那民族史》。至於此舉純屬日本學術界的正常活動,抑或稍涉情報收集成分,以便日本軍政府對我國少數民族有較深的認識,則無從推定。

四五十年代埋首著作

繼《粵江流域人民史》,徐松石在一九四五年寫成《傣族僮族粵族考》,而此書可視為《粵江流域人民史》的姊妹作,兩書准可等量齊觀。《傣族僮族粵族考》於四六年出版,翌年隨即獲得當時政府的教育部授予學術著作獎。如果說,上述兩書只不過是徐松石啼聲初試,那麼他自五二年離任上海崇德女子中學校長一職以至在五七年來港定居之前的五年期間,才算是廣開學術著作道路。在閉關着書的五個寒暑,他先後寫就四本論著,即《東南亞民族的中國血緣》、《台灣土著考》、《嶺南銅鼓研究》及《日韓通古斯民族的淵源》。

徐松石在五七年來港後一直到七五年即時年七十五正式退休的十多年,是他在學術研究及教會侍奉這兩大方面的重要階段。他一方面在基督教裏擔任要職,包括神學院教授、教會主任牧師、出版社負責人,並不時前去東南亞講道宣教。為着弘揚宗教、廣傳福音,他為教會撰寫不少小書小冊,而他最受基督教以至學術界注意的《基督教與中國文化》,就是這個階段的論著,而此書是在六十年代初出版。

六七十年代兩大貢獻

這段期間,徐松石在學術方面有兩大貢獻;其一,他應邀出任當時新辦的東南亞研究所導師一職,並兼任該所轄下歷史研究室主任;其二,他把先前的論著加以修訂,然後刊行。例如,他把先前寫就的《嶺南銅鼓研究》修訂,然後改稱《百粵雄風,嶺南銅鼓》刊行。此外,為了配合東南亞研究所的教育,他在該所創辦的《東南亞學報》內一連七期發表題材不一的論文,例如「匈奴蒙古民族考」、「東南亞民族語言的特點」;另於該所的《通訊》發表《伏羲盤古考》等文章。

徐松石雖然以七十五歲高齡移居美國三藩市,但並非頤養天年,而仍然忠心侍主、熱衷教會牧養,經常前往美加各地講道;另一方面,他基於早年在美國修習歷史時已經對印第安民族興趣濃厚,於是在「退休」期間,透過實地考察和文獻,深入研究印第安民族史,特別是華人與印第安人的族裔關係,然後以中英文寫成《華人發現美洲考》,並於八十年代初分上中下三集在港出版。其間,他亦寫了一本名叫《禹跡華蹤美洲懷古》的小書。

連同這本《華人發現美洲考》的晚年大型著作,徐松石有七八本巨著以及篇幅較短的若干論文傳世。鑒於他的論著在早期是分開刊行,廣東人民出版社在八十年代中特意把當中的《粵江流域人民史》、《傣族僮族粵族考》、《東南亞民族的中國血緣》、從《日韓通古斯民族的淵源》蛻變而成的《日本民族的淵源》,以及《百粵雄風,嶺南銅鼓》五本單行本匯編為一,改稱《徐松石民族學研究着作五種》,並邀得作者提筆作序。

此外,徐松石在九十年代中以九秩開五的高齡,動筆增刪《華人發現美洲考》,刪除這本晚年巨著的英文部分,並修訂當中一章,另外添補一章,務求內容更趨完備。此書經修訂後,改稱《華人發現美洲概論》。

著作盡入民族學文集

二○○四年下半年,亦即徐松石逝世九周年,原任廣西壯族自治區副主席兼廣西社會科學院研究員的張聲震,由於忝屬徐松石生前的魚雁之交,決定策動由他領導的《壯學叢書》編委會,託請廣西師範大學把徐松石畢生論著匯編成集,除了收錄廣東人民出版社早前推出的《徐松石民族學研究着作五種》之外,另收《華人發現美洲概論》、《禹跡華蹤美洲懷古》以及在東南亞研究所期間為《東南亞學報》及該研究所的《通訊》撰寫的多篇論文而為方便計將之合稱《徐松石民族史研究論文》,編成《徐松石民族學文集》上、下兩冊。此文集於○五年推出。至此,徐松石畢生的民族史論著,盡歸入這套厚達一千二百頁的文集,方便學子檢索翻閱,對學術界來說,確實是功德一場。

此刻,捧着兩巨冊的《徐松石民族學文集》以及華人基督教與學術界同樣注視的《基督教與中國文化》,不斷思索,應該怎樣呈示這位學者,以及評述他的論著?

首先,我們必須注意以下幾個方面。第一,徐松石是一位專攻歷史的學者;除了《基督教與中國文化》涉及以儒釋道思想為主的文化課題以及一些絕少的短篇文章外,所著者,盡屬歷史範疇;第二,所著者不光是盡屬歷史範疇,而且全屬民族史;其三,不但是民族史,而且全部涉及中華民族,當中既有中國境內特別是西南地區內的少數民族史,又有表面與華夏民族全無關連而經他論述確有關連的外族,包括鄰近的日韓,以及遠至東南亞的馬來西亞,甚至遠在美洲的印第安族;第四,無論是哪個經他研究而認為與華夏民族有關連的部族,他絕無半分民族優越,高踞自傲的姿態。反之,他通過論證,無非是要說明,華夏民族與眾多外族本屬一家,因此各族理應和平共處,共濟共榮。必須明白,徐松石的遠祖是由廣東蕉嶺遷居廣西容縣的客家人。因此,他對於各族融和,體會殊深。誠如他在《徐松石民族學研究着作五種》的序言所說:「中國同胞的團結性無比堅強……中國同胞本來是一體的。我愛中華民族,我愛五族同胞,我愛漢族內許多較小的部族,我也深愛海外具有中國血緣的許多群眾。希望我們真能團結一致,通力合作,為全世界的人類圖謀幸福。中華幸甚。蒼生幸甚。天國幸甚。」

由此可見,徐松石畢生的目標是渴望中華民族以至各個與中華民族有關的族群,放下成見,不分彼此,共謀幸福。為此,他透過個人的努力,以一己的歷史研究所得,證明彼此實屬一家。

採用地名研究考證法

縱覽他的論著,無論是哪一本,無論是哪一個族群,他總是在臚列諸般實證之後,確立彼此在血緣上實有淵源。他的論證方法,着實不少。單以《粵江流域人民史》而論,他主體上採用了「地名研究考證法」及文詞語音的考究。例如,「僮古」一詞,是來自古代政區地名;又例如廣東地區內中山的那州、恩平的那吉墟、陽江的那岳、吳川的那羅等地的「那」字,實乃僮語的音譯,其實是「田」的意思。他憑此推論,苗、傜(今稱瑤)、僮(今稱壯)實乃中國的三個古部族。他甚至推論,當中的僮族在堯舜禹三代之前,是居於長江中下游及西南各省的土著,而且在今日看來,是最純種的漢人。

徐松石在《日本民族的淵源》一書內推論日本和中華民族的血緣關係時指出,日本神代史初段的取材,實與中國的古亞細亞族和中國境內的通古斯族有關,而日本神代史後段,與浙閩地區的播遷有關。他因此推論,「大和民族的崛起,又顯然有關於距今二千餘年,浙閩地方越族人民的移徙。」他雖然不反對徐福帶着童男童女渡海,在東瀛諸島繁殖的說法,但此舉「在比較上,不是怎樣重要的事情了」。

礙於篇幅,對於徐松石的諸般推論,本文不能在此一一列舉。他的考證方法以及求證態度,當然毋庸置疑,而應該推崇認可。不過,這一輩學者倒可運用現代尖端科技,反覆論證徐松石早年的研究所得,當中能夠確立者,應予確立;存疑者或錯漏者,應該提出,以惠後學。但不知當今學術界誰人有此心志?

評論基督教與儒釋道

一如上文所指,徐松石的《基督教與中國文化》是一本基督教及學術界均予注視的論著。此書雖雲「中國文化」,但所涉範疇,僅限於傳統的儒釋道。所以,與其說是中國文化的緒論,倒不如說是儒釋道的專論,特別是儒家和佛家的專論,皆因書內觸及道家或道教的篇幅很少。在全書的二十三章共四百頁內,只有第二十章共十五頁談及「基督教與道教」,以及在第四章「人生的了解」內以五頁的篇幅談及「道家所了解的人生」。

面對這本書,我們必須明白,作者執筆撰寫此書,終極目的是弘揚基督教,藉此廣傳福音,因此重點在於中國傳統思想如何與基督教的教義對應。儘管如此,此書的閱讀對象,除了基督徒或慕道者,一般沒有宗教偏向的學子也值得一看。

誠然,徐松石在書內第二章以「基督教的優越」作為標題,對那些擁護中國傳統思想而視之為中華民族核心價值的讀者來說,確屬刺眼。不過,他在該章主體上是要指出,中國文化是一種廣義的人助主義;西方是廣義的實利主義;然而,儒家是一種實利主義,而基督教是一種神助主義。他進而在第三章闡釋基督教的絕對性,例如基督教絕對不容許其他宗教的神。不過,徐松石似乎沒有簡潔點出,基督教是一神論,而且認定神就是創造宇宙萬物的真神,根本沒有兼容的餘地;反觀儒釋道並沒有解決創造問題,因此三者可以兼容互補。明乎此,大家其實不必刻意把基督教與儒釋道比較對照。

徐松石在書內點明,關於宇宙和人生的了解,儒家「以知識和倫常情感為最大基礎,所以是倫理和哲學」;道家是「老子以知識為最大基礎,而後世道徒卻把老子人而神之,所以是由哲學附會而成宗教」;佛家是「釋迦以知識為最大基礎,而後世佛徒卻把釋迦高舉為神,所以也是由哲學附會而成宗教」;基督教是「以神的啟示和人的信仰為最大基礎,所以是為最純粹的宗教」。

徐松石雖然在書內第二、三章標明基督教的優越和絕對,但並沒有抨擊儒家。他不但提述儒術的精微,例如大學之道和中庸之道,而儒家的長處,在於天人合一,以至忠恕和合、仁義和合、知行和合、靈身和合、人我和合,以及注重人道和倫常道理。不過,他進一步提出,基督教可以在宗教上和道德上發揮補儒的功能,例如,在儒家的「報本」、「崇德」和「追孝」三大方面,基督教可以把這三方面的終極對象提升至上帝。又例如,他認為「儒教的人道非有基督教不能成全」。當然,徐松石的「報本」、「崇德」和「追孝」理念,是以絕對真神為基礎,對於不探究絕對真神的儒家,根本無從搭腔。

對於沒有興趣探索基督教的讀者來說,徐松石的《基督教與中國文化》或可聊備一格,既不必全盤附和,也不必徹底駁斥。當然,對於學術界而言,徐松石值得敬仰的成就,在於他辛勤大半生的民族史研究。