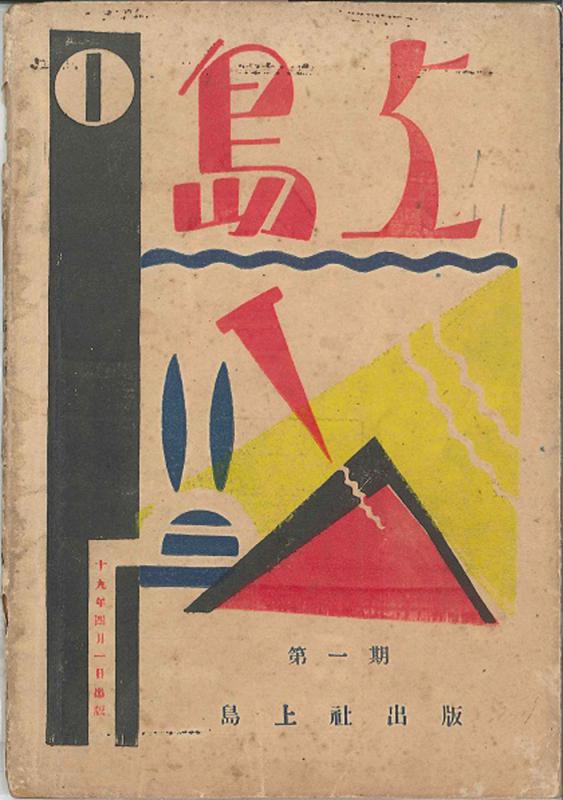

圖:《島上》創刊於一九三○年,初現「階級意識」的小說\資料圖片

《鐵馬》失敗後,島上社的作家仍不甘心。一九三○年四月,他們又印出一本新的刊物。據侶倫回憶,這一次是他們獨立籌辦的,可以自主,因此取名《島上》,以島上社名義出版。

生活無着的島上社作家如何能夠拿出一筆出刊的錢,是一個謎,估計還是四處籌來的。可以確定的是,島上社集好了第二期的稿子,真就沒錢印刷了。如果說,上次《鐵馬》的印刷是張吻冰出面,動員他所在的香港青年會捐資印刷,這次站出來的是平可。

平可是香港精武體育會的會員,該會有一位高級職員林君選,是一位文學愛好者。他知道《島上》無錢印刷時,慨然表示願意支持。島上社便封他為社長,好讓他負起責任來。林某很有野心,他把稿件帶到印刷條件更好的上海去付印和發行。如此就拖延了時間,等《島上》第二期寄回香港時,已經是一九三一年秋季了。

《島上》第一期的《編後》,和《鐵馬》編後語《Adieu—並說幾句關於本刊的話》一樣,照例是對於香港商業社會不能容納文學的牢騷:

香港,在外表看來,是一個富有詩意的所在:四周是綠油油的海水,本身是一個樹林葱蘢的小島。不過倘若你踏進去細細考察一下,你將發現你自己的幻滅。充盈於這個小島的只有機詐、虛偽、陰毒……如其你是還清醒的話呢,你會感窒息,你會感到他缺少了些什麼。

我們沒有多大的希望,只願盡了我們自己微弱的力量,使這島上的人知道自己所缺少的是什麼而已。

大概是因為缺錢,《島上》篇幅不大,作品有限。一期只有少量幾篇小說,第一期的小說有侶倫的《Piano Day》等,哀淪的《心痕》,第二期有張吻冰的《粉臉上的黑痣》、陌生的《石田櫻子》和子迂的《八月裏》等。值得注意的是,《島上》和《鐵馬》雖然只隔了一兩年,然而在主題上卻能看到微妙的變化,即階級意識的出現。

前面說到,《鐵馬》的篇首是張吻冰的中篇小說《費勒斯神話》,《島上》第二期篇首的小說還是張吻冰,名曰《粉臉上的黑痣》,可見張吻冰當時在島上社作家中具有一定地位。

小說《粉臉上的黑痣》的主人公淺原君(名字都像日本人,創造社的風格),是一位文學青年。在T洲的汽車上遇見一個美貌女子,一見傾心,跟隨女子下了車。女子進門之後,把淺原君留在了雨裏。正在他不知所措之際,門又開了,一個老婆子出來說:「小姐請先生到屋裏來避避雨。」淺原君既驚又喜,進了門。在女子的住處,他發現書櫃裏有很多文學書籍,包括托爾斯泰、菊池寬、《茶花女》,還有他淺原君本人的小說《倫敦之火》。女子請淺原君喝酒,然後一夜醉歡。再醒來的時候,已經是第二天早晨了,女子已經消失。

這是一個常見的文人艷遇的故事,然而,接下來故事有了轉機。淺原君回家幾天後,發現口袋裏有一封來自於這個女子的信,信中還包着三張十塊的紙幣。從信中的內容可知,這是一個風塵女子,她之所以同情淺原君,是因為她的死去的丈夫也是一個文學青年,窮困潦倒,「滴出他生命的最後一滴血去寫去寫」,可是他最終也沒能賣出一本書。這個女子將根源歸結為,「生活的壓迫,階級的壓迫」。

女子把淺原君給她的五塊錢退還給他了,還加上了十塊錢,「你的錢,就是明天沒有麵包了,我也沒有拿的勇氣。叮,五塊錢,你們要流多少血汗,流了多少腦汁去賺那五塊錢呢。」她仇視貴族和紳士,「餘的錢請收用了。沒要緊的,明天我又可以騙來幾百了。」至此,小說接上了侶倫在《爐邊》等作品所涉及到的香港文學青年的窮愁問題,不過,此處將根源歸結為階級壓迫。

與《費勒斯神話》不同,《粉臉上的黑痣》是一篇香港題材小說。淺原君是L文藝社的成員,也是「我」的妹夫,住在九龍,常來我所在港島聊天。這個發生在T洲的故事,就是淺原君在港島散步的路上告訴我的。在海邊散步,港島風貌遠不同於侶倫筆下窮困的普丁街,「有月亮,路旁的瓦斯也失了光,海面凝了冰一樣的光潔。披了薄薄的襯衣,冒着從海上來的晚涼,兩人談着極平常的話。汽車的燈像金蛇一樣的間歇地飄過,有像是超越過V.R.C的矮矮的紅牆的小兵們的催寢的號角聲。是下午的九點,十點吧?尖沙咀碼頭的大鐘看去有點朦朧了。」暗淡的瓦斯路燈,金蛇一樣的汽車燈,英國駐軍的號角,尖沙咀的大鐘,一九三○年殖民地香港之夜的影像呈現在我們眼前,彼時的香港文學青年就生活在這樣一種殖民地的環境中,命運也自被這座城市所決定。

如果說,《粉臉上的黑痣》萌發了階級意識,那麼在陌生的《石田櫻子》中,我們已經看到「革命」的信號。《石田櫻子》仍是寫男女之情的。「我」是日本的留學生,石田櫻子是我的鄰居。櫻子生活在一個下層家庭,父親是車站的紅帽子,母親是米倉裏裝米袋的職工。因為生活所迫,櫻子早早就走上社會,做了女侍乃至妓女。櫻子覺得自己是一個不齒的女子,不過「我」仍是喜歡她的,覺得她「身體旺健,康強而又活潑」。在櫻花叢中,兩個人忘情地接吻。「我」要回中國了,櫻子犧牲了半天的工資來送船。

回國不久,「我」收到了來自日本朋友的信件,告訴「我」櫻子因為參加革命團體的活動犧牲了。這個轉變較為突兀,然而,香港作家還是看到了「革命」的出路。寫日本留學生的題材,是創造社作家的擅長,從個人向階級和革命的轉化,正是彼此中國革命文學的主題。櫻子之突然走向革命,應該與此有呼應的關係。

侶倫原是較為看好《島上》這個刊物的,覺得「如果沒什麼障礙,看起來是能夠一帆風順地辦下去的。」不幸的是,接下來「九.一八」發生了,接下來「一二.八」又發生了。上海已經戰火紛飛,《島上》無法再出版,島上社的成員也因為各奔前程而解體了。