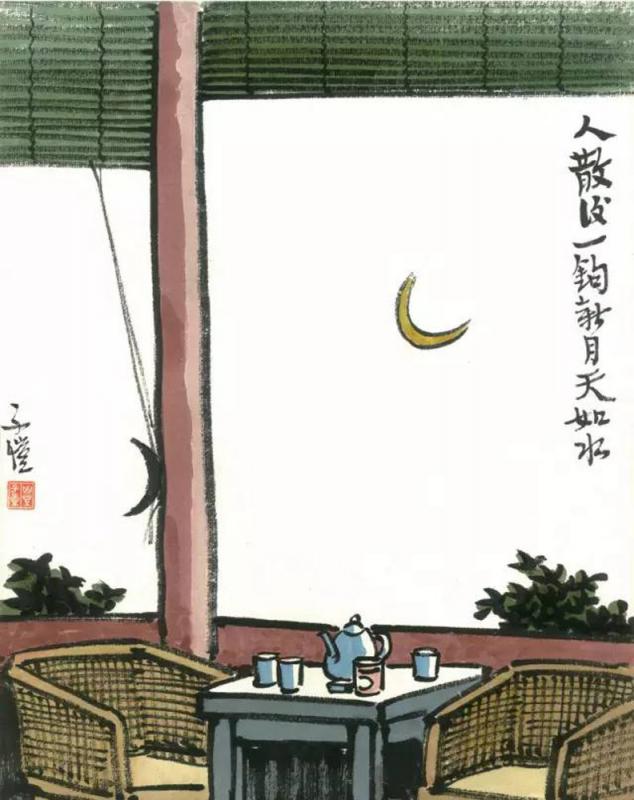

圖:豐子愷畫作《人散後,一鈎新月天如水》/作者供圖

不久前,北京日報出版社全新推出的《豐子愷藝術四書》引來頗多愛書人目光。書封上有個小女孩十分可愛。她仰面躺着,書丟在身旁,不知在發一場什麼樣的清夢。

這畫名叫《手倦拋書午夢長》,是畫家豐子愷以北宋詩人蔡確詩作《夏日登車蓋亭》的前兩句入題創作而成。這位活躍在二十世紀上半葉的知名畫家喜歡參照古人詩詞名句作畫,而他的那些以水墨寫成的漫畫作品既包含柴米油鹽的俗世景象,也遙遙地與古代詩詞章句的清雅與曼妙氣質兩相契合。

人們見過豐子愷天真又質樸的畫作,每每覺得熨帖且溫暖。那些畫沒有什麼氣吞山河的大氣魄或大志向,而往往與親切可人的風景與人情相關,或是夏日午後的一場淺夢,或是年節時小孩街邊點炮仗的熱鬧,又或是一家大細出門踏青的融融其樂。豐子愷將中國傳統詩意、當下社會與生活景況以及日本浮世繪中的清麗風格共冶一爐,創造出獨特的、不從眾也不流俗的藝術語言。

豐子愷頗為人熟知的一段往事,應是他與弘一法師的交往。按照豐子愷在《人生三境界》中的講法,弘一法師李叔同既是他「學藝術的教師」,又是他「信宗教的導師」。可以說,豐子愷的畫,不論在內容題材(愛護眾生)抑或在筆法風格(清雅溫淡)方面,都受李叔同影響甚深。

在豐子愷第一幅公開發表的作品《人散後,一鈎新月天如水》中,我們便能讀出弘一法師《送別》中感時傷懷的情緒。「一杯濁酒盡餘歡,今宵別夢寒」,都是離別,都是不捨,卻也無奈,畢竟聚散有時。《新月》一畫中不見人,卻藉由那桌上的三兩茶杯、廊間的兩把藤椅,處處體現出人與人之間的情味來。而在那幅《紅了櫻桃,綠了芭蕉》中,豐子愷借用宋代詞人蔣捷《一剪梅》中的兩句,在窗內的一籃櫻桃和窗外的半棵芭蕉旁邊,畫了一支點着的香煙。紅與綠都是生動暢快的色彩,而這一柱裊裊上升的煙卻引出些許傷感的意味來,猶讓人想及弘一法師臨終前寫下的「悲欣交集」四個字。

另外一位對豐子愷創作不乏啟迪的藝術家是日本人竹久夢二(Takehisa Yumeji,一八八四─一九三四)。豐子愷曾在二十歲出頭的年紀去往日本遊學,白天學畫,晚上學小提琴。在日本居住的將近一年的時間裏,豐子愷接觸到竹久夢二的畫作,並對於這位「專寫深沉而嚴肅人生滋味」漫畫家的創作傾心不已。

在《談日本的漫畫》中,豐子愷將竹久夢二視為日本漫劃界「轉捩點」一般的存在。夢二之前的日本漫畫家多以諷刺或詼諧的筆調創作,而夢二則將嚴肅的思考與關乎人生的感慨放入畫作中,令到他的漫畫作品雖說並不能讓人捧腹大笑,卻別有一種含蓄微妙的情味。

回到中國後,豐子愷對於自己的創作路向作出相當大的調整。原本,他作西洋畫,可那次自日本歸來之後,他重又發現水墨這一媒介,並將日本浮世繪的裝飾意味以及夢二的漫畫風格糅雜其中。只不過,豐子愷放棄了夢二作品中情色的、艷麗的部分,轉以親情與友情代替之。俞平伯說豐子愷的畫如同「一片片落英」,含蓄人間情味。的確,豐子愷終其一生,都在細味凡常生活中的邊角小景,將其以溫吞卻不寡淡的筆法呈現出來。

「留白」是豐子愷頗為鍾意的方法。後世不少畫家學豐子愷,題材雖相似,卻總也學不像,究其原因,恰在於學不到豐子愷畫作構圖的精妙。他作畫從來不將畫布填滿,而常常將畫中主要意象放在畫幅的上下左右四個角落裏,不免讓人想到南宋畫家馬遠和夏圭慣用的「馬一角」與「夏半邊」構圖法。如是一來,畫中空間反而擴闊了不少,那種將說未說或是欲言又止的意味也得以不急不緩地鋪展開來。

人們常說豐子愷畫作妙在愛生活、心懷慈悲且有童趣,我卻更偏愛他畫中那種介乎「言」與「不言」之間的模糊。豐子愷畫中的道理從來都不說盡,而是只說一半,剩下的一半,則要憑靠觀畫人自己去體悟並琢磨了。這位被譽為「中國漫畫之父」的知名畫家畢生關心詩意的表達,而「蓄而不發」不正是詩作美且奇妙的所在嗎?