【大公報訊】記者李亞清報道:如香港藝術發展局前任主席陳達文於書序中所言:對大多數的讀者來說,上世紀三十至五十年代可以說是「前世」了。當時,香港的音樂發展深深受到社會動盪的局限,但同時也有難得的機遇和人才,讓香港逐漸由「文化沙漠」蛻變成音樂綠洲。

現場分享研究成果

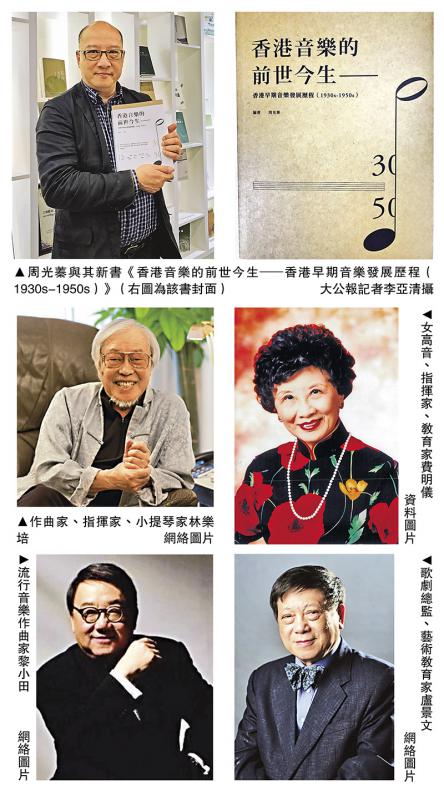

適逢《香港音樂的前世今生─香港早期音樂發展歷程(1930s-1950s)》出版,三聯書店本月十三日在北角舉行新書聚會,編著者周光蓁(Oliver Chou)到場分享研究成果,剖析近代史對「今生」的影響。香港藝術發展局藝術發展高級經理陳安玲及高級主任呂嘉敏亦出席聚會。

這本書邀十組香港音樂界名人通過口述訪談,娓娓道出他們在二戰前後鮮為人知的與音樂結緣的經過。郭利民(Uncle Ray)、林樂培、沈鑒治與妻子袁經楣、費明儀、盧景文、何承天、東尼.卡比奧(Tony Carpio)、蕭炯柱、黎小田、羅乃新各自憶述,透過表演、作曲、指揮及音樂教育等領域,涵蓋古典、流行及爵士樂風格,勾畫香港音樂的前世與今生。之所以藉由這十位音樂人來展現歷史,周光蓁表示因他們身上所代表的音樂文化,並說:「從一九三○到一九五○年代,他們音樂人生的起步見證香港從經濟大蕭條,到日佔後重建,再到慢步走出南隅、邁向國際。」

專題介紹業界變遷

「口述訪談不是一次做完,而是延續性的。」周光蓁坦言,採訪年逾九十歲的林樂培時,他有幾次帶着同樣的問題拜訪,使林樂培慢慢憶起更多的細節。而與著名女高音、亦是這項音樂口述歷史計劃的發起者費明儀的訪談令他動容而難忘,「二○一六年十二月三十日那日,她在養和醫院的病床上對我說:『將來我們這批人不在時,你要問也問不了。這些歷史是不可以沒有的,不可以沒有的。』沒想到此後的第三天,她便與世長辭。」周光蓁說。

書中亦有七篇專題文章,詳細介紹分析唱片工業、電影音樂、電台音樂、校際音樂節、日佔時期音樂等課題,全部根據原始史料,重新認識經歷大時代的香港音樂生態與風貌。書末另附「香港音樂大事記(1930-1959)」等,列舉該時期重要音樂活動。

周光蓁為音樂歷史學家、資深樂評人,香港大學歷史系音樂史博士。早年畢業於美國夏威夷大學研究院,主修音樂與現代社會的關係、中國近現代音樂史。現任《南華早報》資深作家、《亞洲周刊》音樂評論專欄作家,著有《中央樂團史1956-1996》(二○○九年出版)等。