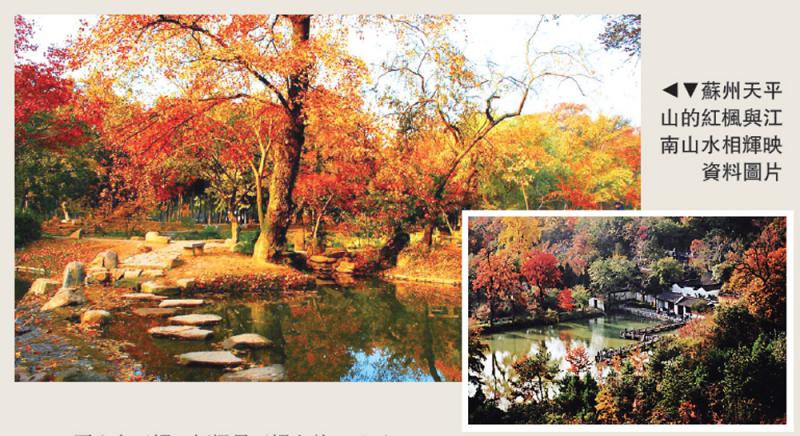

圖:蘇州天平山的紅楓與江南山水相輝映/資料圖片

香港是高度的城市。中環國金二期,西九的ICC,兩幢百層以上建築高聳入雲,遙遙相對,人說是守護維港的衛士。遊客進入海港,視線首先接觸撐天高廈,香港可真的很高。

隨着秋天到來,天空升高了,秋天的高度無與倫比,望見黑耳鳶在高高的天穹盤旋,引起心中飛馳的慾望。

人在山巔天更高

秋天,山,峭峻了!太平山在秋光斜照中輪廓清晰,如筆畫勾畫,顯露美的線條。

海,寬闊了!有時候被行進在浪上的船吸引,動了出海的念頭。

天,升高了!我們居住的海島和半島,空間驟然向四維伸張,視野變得深遠,藍天漫漫升高,此一刻,領略到香港的高度,比其他季節嫵媚。

一年裏最宜登山的季節來到身邊,周末周日早上的東涌港鐵站,每班車載來一批批行山愛好者,聚集在港鐵站出發,全身行山裝備,每人手上一把行山手杖,一個背囊,在廣場熙熙攘攘,好像有一股使不完的氣力,等待進發的一刻施展。他們不是年輕人,看上去都是叔叔、嬸嬸、爺爺、婆婆,不禁暗說一聲慚愧。人家早已興致勃勃的登山,我才說應該去行山,人家享受行山樂趣,我只在一旁感染別人熱鬧。

不禁想起當年攝影家陳跡組織的行山隊,每星期日出發,新界的山頭差不多行遍了。聽說行山人的心中有自己的盤算,行那個山頭,要走多少路,心裏都有準備好才出發,一般來說,起初行山的人,先走小山頭,走過一些日子,增長腳力,習慣山路不平,走出味道,覺得小山頭不夠趣,便去走較高的山,選擇更崎嶇山路,付出艱險登上山頂,得到越大滿足,這是登山找到的樂趣。

每個人心中的高度,隨着人生的閱歷、意念和追求的境界發生變化,愛好行山的人一般越登越高,愛上了秋天的高度。

古道楓樹看雲天

翻開早年旅遊江南的相片,每頁夾着一片楓葉,這是從蘇州天平山摘下來的,卻忘記這回事。

當時正是秋天,楓葉如丹,薄似紗羅,陽光從葉子上透射,閃閃生光,當時摘下來紅似胭脂,如今在相片簿裏依舊是如丹的紅葉了。

天平山有三絕,紅楓是三絕之首,「天平紅楓甲天下」,還有奇石與清泉,吸引遊人尋幽探勝,站在楓樹腳下,領略了天地融合的另一種高度。天平山的楓樹,樹幹粗大,呈現出樹眼和紋理,高兩丈餘,直指天空,如英偉漢子,與在溫哥華維多利亞城碼頭和西雅圖華盛頓大學看到的楓葉很不一樣;北美的楓樹高度一般,到紅葉季節,但見紅葉鋪天蓋地,令人陶醉。天平山高大的楓樹在我到山腳下已被吸引住,它立於古道兩旁,不是一排一排,不是一叢一叢,它隨意的散落古道,直聳雲天,這就顯得高大,更感疏曠清新,似一幀立體國畫。

從楓樹下走過一條石板橋,繞過池塘,穿進竹叢中去,有幾排青灰色的平房,十分古樸,這就是宋人范仲淹的范公祠。再走過一些,便是范墓。忽發思古幽情,想到范仲淹家在吳郡,卻在這異鄉歸土,也許愛天平山紅葉甚於自己的故鄉吧。

「楓葉如丹照嫩寒」,魯迅先生詩句,想他也愛紅葉。晚風寒,使人有生霜感覺。然而,紅葉在香港難得一見,有時路過加路連山道大球場附近,路邊獨有一株楓樹,總希望有一次看到紅葉出現。

孩子的線條與高度

我家客廳一角,牆上畫了線條,孩子一歲生日開始,畫上第一條線,記下他的生辰和高度,每年畫一條線,一線比一線高,到他讀上中學那年,不畫了。孩子去加拿大讀畫,想念他的時候,便站在牆前看這些線條,他成長經過歷歷在目。他知道一格比一格高的線,是爸爸每年叫他貼着牆替他畫的。

每一條線記錄兒時生活,為他唱兒歌,他自己學會唱,和天真小朋友圍着唱,到了少年,唱出青春美好的歌,有從兒童合唱團學來的,音樂會聽來的。待他到少年時期,唱理想的歌,成長了,也許不再唱,父親的責任完了,期待是沒完沒了的。

每一條線,曾經是一個圓形生日蛋糕,媽媽選擇圓形,說是孩子將來美滿。小時候,母親把着小手將蛋糕切開,把着小手一塊一塊將蛋糕分給唱生辰歌的小朋友。到自己動手了,一份一份分贈他人,小碟上的蛋糕,留着智慧、理想、知識資本,分贈他人,留給自己的一份理想動力。

每一條線,一根生日點起的洋燭,一根一根的加上去,從第一次生日開始,洋燭點紅了,看到了光和熱,高興起來揮着小手,小心靈的看火光追求新奇現象。

每年畫下的一條線,一年一階梯,一個歲數,一次生辰快樂歌聲,從地板上第一級開始,越畫越高……俯首回望,成長的歷程像天梯攀上高處。

兒子笑說,當時我們住七樓,現在住五十八樓,不是更高嗎?