數據題被視為通識科最易處理的一種題型,因此學校通常安排學生在中四之初已學會如何處理數據題。但由於輕敵,學生往往在此大意失分。從2012-2017年通識科文憑試中,共16次出現數據資料,可見數據題是最常見的考題方式,數據的顯示方式可以是棒形圖、圓形圖、折線圖、百分比等等。

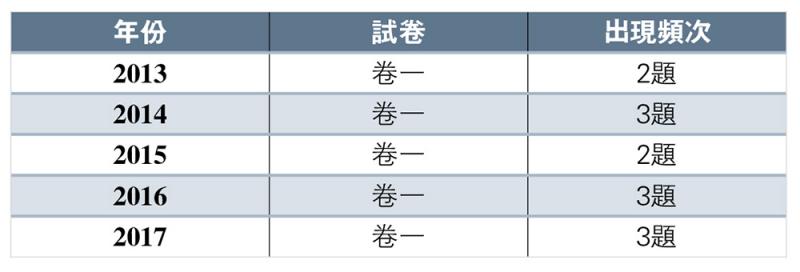

以下為歷屆文憑試出現的數據題統計:

從上述統計可見,每年的卷一均會有兩題或以上的題目以數據作為出題資料,故若同學未能完全解讀資料,將會影響其作答表現,特別是4-6分題目的表現,而卷二則未曾出現數據資料。數據題中,常出現的字眼包括:「趨勢」(變項隨着時間的變化)、「形態」、「模式」、「表現」等(未必涉及時間)。數據題考核同學解讀數據資料的能力,因此同學不能只抄資料,在引用數據的同時,必須先將相關資料分類歸納整理,突出其變化或特徵,並套用相關概念作分析,以下將會詳述處理數據題應注意的事項。

一般而言,同學會以橫向/縱向分析的方法描述數據,即是描述圖表中橫和直的數據有何特徵,再歸納出整體特徵,例如指出及解釋圖表中最大/最小;最多/最少;最高/最低的數值,此為宏觀描述。

需要注意的是如同學只寫出幅度的升降,如增加/減少;上升/下跌,可能會因描述欠具體而失分。描述數據需具體,如先升後回穩/緩緩上升/先跌後回升/急促上升/反覆上升/緩緩下降/大起大落等,此為微觀分析,能幫助我們細緻分析數據資料,找出其特徵及趨勢。如遇上異常的數據,須着墨指出數據異常之處,例如兩極、過高或過低的數據等。

例如2012年卷一第3題資料A1中,有40%受訪者回答立法會「無」政治組織最能代表或保障他們的利益,同學需特別指出及解釋這種異常的情況。

同學切忌只直接抄錄資料,應將相類似的資料加以歸納整理,如將認同程度較低的數據放在一起說明,指出資料A1中,超過一半的受訪者對政黨的認同較低,包括40%受訪者回答立法會「無」及12%回答「不知道」政治組織最能代表或保障他們的利益。

有些時候,最大和最小的數值分別不大,當數值變化不明顯時,就應用微觀分析的方法。即是留意不同欄目/組別的數據,並顯示出數據與欄目間的關係,如正比/反比等,以突出對數據的掌握和理解。另外,亦需指出數據有何轉變,並配合整體數據作分析。

同學在分析數據的時候應盡量應用概念以幫助說明、解讀有關資料。如2012年卷一第1題a:描述資料A顯示香港人口統計數字的一些,如同學只述及兒童、工作人口和老年人口的改變趨勢,及預期壽命的增長,並不能獲取全部分數。

同學應帶出不同年齡組別的人口比例的轉變及指出其所代表的社會問題,例如以人口老化這個概念來歸納數據所呈現出來的趨勢及現象,以顯示對所述數據的充分理解。

下回將以2016年卷一為例,示範如何回應數據題。

攻略要訣

1、切忌照抄資料

2、分析數據時,盡量應用概念幫助解讀資料

何彩艷