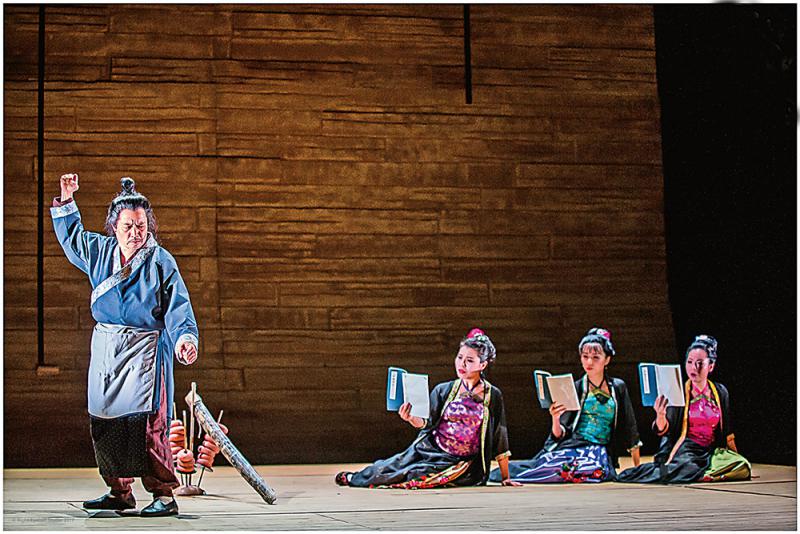

圖:三位女角述說着男角的生平

佛 琳

有一種說法:最好的導演或編劇,不論創作了多少個作品,一生人其實都在述說一個故事。

水滸系列 創作背景

看香港話劇團(下稱話劇團)製作、潘惠森編劇及導演的《武松日記》,大概可從潘氏上世紀九十年代的「水滸系列」創作說起。方梓勳教授曾於學刊《新紀元的華文戲劇》對多位本地劇作家作出扼要論述,認為「香港話劇本土意識也表現在本土劇作家崛起的現象」。潘氏自一九八四年發表《榕樹蔭下的森林》,至一九八九年為話劇團編寫《廢墟中環》,其本地荒誕劇的形象開始在觀眾心中奠下基礎。輾轉再至一九九五年底,潘氏發表了《武松打蚊》,由三位演員演繹四個角色,着眼點不在武松的英明神武,而在押解官差與武松對人生不同的看法。其後,潘氏再寫成《李逵的藍與黑》及《宋江採花》,繼續將水滸人物來個顛三倒四,並有意識地將該等劇目由青年演員擔綱演出,讓年輕激勵的活力穿透傳統原著,在戲劇的舞台突顯顛覆力量。

由是,話劇團近期演出的《武松日記》,也許並非潘氏的全新作品,但卻是他多年來銳意闡釋的創作目標:「我們這一代人,彷彿每一個都是身不由己,大家都有一段辛酸的故事……」

宋江、林沖、李逵、魯智深和燕青,都屬於讀者最熟悉的梁山人物。《武》劇由武松的角度出發,實際上引出各人物的不同觀點,尤其表現了男性剛強但陰柔的一面。由輕輕帶過武松打虎及殺嫂的情節開始,《武》劇的主幹陸續轉移至李逵身上。李逵為了尋訪名妓李師師,於是來到京城的青樓闖蕩;武松與眾兄弟一路追尋,互相爭持,互訴心聲,到頭來恍如一場追逐遊戲,然後不禁捫心自問:「人生到底在追求些什麼?」

嘻哈背後 黯然傷神

說《武》劇是遊戲之作,應不為過,也不為輕。在潘氏筆下,人生大概都是一場追逐遊戲,你爭先我擁後,兜兜轉轉然後又回到當初。潘氏喜愛以風趣啜核的筆觸,先讓觀眾嘻哈大笑,然後才黯然神傷。例如什麼是「逆向思維」?就是「你想我咁做,我偏唔咁做!」另外,武松唱歌抒發情懷,天上突然掉下一隻雁兒,那便是武松的歌聲「沉魚落雁」。另一方面,潘氏在戲謔玩耍之後,必有文藝氣息極濃的筆觸。北宋詞人周邦彥的《少年遊》,既配合着李逵遊蕩青樓的情節,同時亦以古典詞藻調節演出的通俗氣氛。

其他方面,全劇的象徵寓意比比皆是,例如武松打虎後與貓結誼,不斷向非人類的生物訴說心聲;李逵希望成為畫家,滿目所見都是藍與黑的顏色,令其人生目標幽怨而淒美;高陞客棧掌櫃一直崇拜武大郎的鬼魂,致力學習其做燒餅的技法,藉此建立自己的人生意義。林林總總,《武》劇各非一般的英雄/男性,都在以不同的渠道來探索自己生存在世,到底可以追尋什麼?

潘惠森同時擔任導演,在大會堂劇院的舞台上,鋪設了一個方形小舞台。各角色上場下場,猶如人生的悲歡離合。演員們既在小舞台四角登場,但更愛沿着台邊四周遊走,也許就是尋找目標的具體行動。另外,全劇以三位女角作為敘事者,誦讀武松撰寫的日記,穿插附和着武松本身不時的敘述,為全劇作出了雙重引述層面,將寫實的成分減至最輕。特邀演員李鎮洲飾演武松,配合話劇團各位基本演員,在表演風格上互相脗合,但卻不見特別神采。綜觀全劇,潘氏的輕描淡寫,仍能讓觀眾體會水滸英雄的貼地人性,但是整體的演出節奏和氛圍,卻有別於早年活潑跳脫的水滸系列作品。

(香港話劇團圖片,攝影:Carmen So)