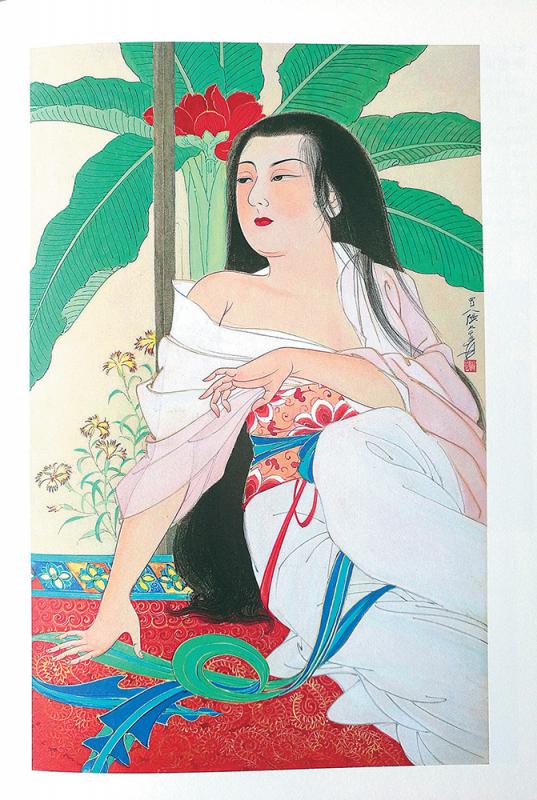

圖:張大千的《午憩圖》(一九五一年作)

大公報記者 王志民 文、圖

一九六四年,張大千旅居巴西期間,特地託人帶回一對鐫刻着「藝壇主盟」字樣的對筆送給謝稚柳,張大千用出自南美的黃牛之耳內毫毛送到日本製筆名店精製而成,筆至上海後這對珍貴的牛毫筆被封存在上海博物館,數年之後謝稚柳才得以領回,二人情誼至深可見一斑。近日,這對牛毫筆珍藏在中國嘉德於香港舉辦的「謝張情誼」「午憩樓」書畫藏品展中展出,具有非同尋常的意義。今次「午憩樓」展出的藏品包括謝稚柳和張大千七十多件精品,也是首次在香港亮相,其中大多為二位藝壇巨擘四十年代初敦煌之行後及至晚年的重要代表作品,引起業界關注。

專研敦煌 朝夕相處

「午憩樓」的主人王世濤是香港著名的鑒藏家、畫家以及實業家,醉心中國書畫,庋藏豐富,虛懷若谷。他出身於書香門第,幼承家學,亦師承多位名師。其母舅俞叔淵是海上「梅景書屋」門人,他於十三歲時受吳門名家周士心啟蒙,也是謝稚柳的得意門生,與海上畫派劉海粟,程十髮,劉旦宅等多有交遊,轉益多師,旁涉博取,終成自家面貌。

王世濤與謝稚柳交往甚久,謝稚柳的書齋掛有四幅書畫,恩師錢名山的對聯、夫人陳佩秋的作品、摯友張大千的潑彩畫,另外一幅《飛鵝嶺》,作者就是王世濤。王世濤講起「藝壇主盟」對筆由陳佩秋之手得之,這對筆見證了謝稚柳和張大千的深情厚誼,彌足珍貴。

謝稚柳與張大千的交往最緊密的一段時間是二十世紀四十年代初在敦煌研究石窟壁畫的經歷,二人朝夕相處一年有餘。抗戰時期,張大千攜家眷及學生數人抵赴敦煌莫高窟,發掘臨摹唐代繪畫遺跡。時任國民政府監察院院長的于右任西行視察的途中在敦煌與張大千共度中秋。于右任此行的另一個目的,是為了促動敦煌藝術之保護機構——國立敦煌藝術研究所的成立。其時謝稚柳任職于右任秘書,在張大千力促下,謝稚柳赴敦煌幫助他整理和研究莫高窟的相關資料,潛心研究,後將成果編訂成書。

一九四三年年中,兩人結束了敦煌壁畫的考證和研究,結伴回到四川。張大千回到成都昭覺寺繼續整理和完成未竟的敦煌壁畫的臨摹工作,而謝稚柳則回到重慶,遵張大千囑託,整理和謄寫二十萬字的《敦煌石室記》。此後,張大千舉辦臨摹敦煌畫作的巡展並出版《張大千臨摹敦煌壁畫》;謝稚柳以《敦煌石室記》及《敦煌藝術敘錄》為名出版了這批資料,為敦煌藝術研究提供了最早的系統資料。

感情至深 千里送湯

王世濤講起一九八○年謝稚柳到香港中文大學講學,他去見謝稚柳,看到謝老端着一碗湯,面色欣喜,好奇地問謝老在喝什麼,謝老說:大千知道我近幾日在香港,親自下廚煲了魚翅湯用保溫壺託人送來……,那時張大千在台灣,託人帶來香港給謝稚柳飲,此情此景讓在場的人無不為之動容。

一九八三年,張大千在台灣病逝,身在上海的謝稚柳撰寫《巴山池上雨,相見已無期——悼念張大千》一文,在上海和香港刊登發表,文中追憶:一九七九年,張大千託人寄來一幅山水,是他在海外所創新格「潑彩潑墨」。謝稚柳當即感嘆「奔放雄健的格調,蒼茫生動的氣韻,明朗鮮艷的色彩,是令人驚絕的藝術創造。」而謝稚柳此時也在專研五代徐熙「落墨法」,「落墨為格,雜彩副之」,在墨色上敷以重彩,彩墨互融。謝、張雖隔千里,卻在筆墨藝術上殊途同歸,心靈相應。

潑彩落墨 「正統」一脈

王世濤說,每位收藏家的藏品都會反映出他個人的美學品位和獨特個性,數十年的收藏生涯中,他一直喜歡中國畫中「正統」一脈。這個「正統」,包含了均衡、中庸、內斂與平和的特質,中國的正統藝術着眼古代理想和古典傳統,而這些來源於中國的文化觀念和哲學理念與他早年所受歷史哲學的教育尤為契合。這「正統」一脈的思想,讓王世濤先生收集了一批謝、張二人的精品得以傳世。

王世濤的藏品很多,其中兩幅《幽谷圖》及《午憩圖》是精品。打開《幽谷圖》畫卷,一股浩浩蕩蕩的氣勢撲面而來。《午憩圖》則有如朗月當照,洗盡萬古塵埃,畫中筆墨皆可窺見敦煌藝術的風采。

王世濤深居簡出,一位實業家在冗雜的工作之餘同時潛心於中國畫,讓「午憩樓」得以存藏如此多的名家精品,在香港這紛華繁會之地實屬少見。透過「午憩樓」此次展出的精品,讓香港的觀者重溫謝、張二位藝壇巨擘的緣分和情誼,藝術與友誼的信念彌足珍貴。