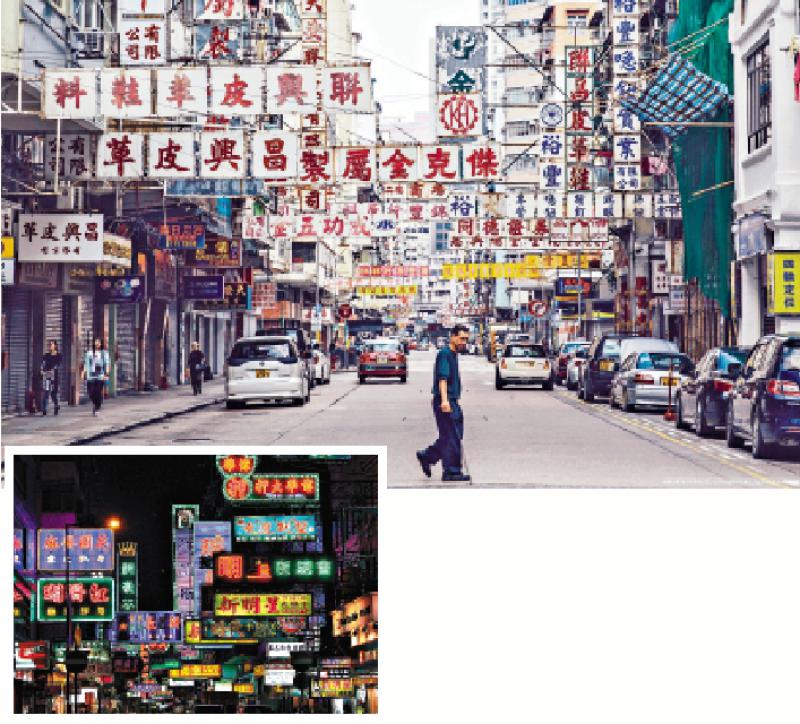

圖:香港街頭招牌的日與夜/作者供圖

「十一」黃金周,本無出行計劃,只因家中有一香港親戚在此期間舉行婚禮,母親年紀漸長獨自前往多有不便,做女兒的自然要陪同前往。因為深圳跟香港的距離實在太近,已經記不清這是我第幾次到香港了,但與母親同行至香港的次數倒是屈指可數。

母親是個喜歡書畫藝術的人,到九龍市區的酒店住下不久後,她就開始感慨,香港街頭的招牌還是一如往昔地琳琅滿目。母親若不說,我倒真心注意不到,香港的招牌字體絕大多數都是以「北魏楷書」書寫而成的。母親告訴我,香港使用「北魏楷書」的風潮起於二戰前後,曾經流行數十年,留存至今,也算得上是文化遺產的一種。細細觀察之下就不難發現,與台灣流行的劉體楷書相比,香港書寫繁體字所用的「北魏楷書」在起筆、收筆以及筆觸的提頓轉折之處更為醒目誇張一些,筆畫銳意粗勁,再輔以高對比度的配色,遠遠看去,清晰可辨。字體的選用順從字體使用者的心性,用香港字體設計師譚智恆的話講:「雖然這是視覺感知的考慮,但卻造就了一種實用美學,和嶺南人實事求是的精神不謀而合。」除了醒目的「北魏楷書」,另一款圓體字也是香港街頭的常見字體。因為是機器圓形鑽頭雕刻而成,圓體字的筆畫轉折處十分圓潤。一般出現在建築物的告示牌之上,字型瘦長,常與大寫的西文字體混排使用,多是白底黑字或紅字,使用習慣統一。

除了印刷而成的字體,香港街頭還有更多有意思的手寫字體。在正宗的老式茶餐廳,燒味店,打冷館中大多都使用手寫菜單,就像日本的居酒屋一樣貼滿牆面,彷彿誰寫得好,誰家的菜也更好吃些。有的撇捺飄逸灑脫,有的筆畫緊湊誇張,有的偏隸,有的仿楷,合着香港一些微妙的古文用詞習慣,更添了不少古代風骨。就連五金店、同鄉會、泛着曖昧小粉紅的可疑店面,也會掛起手寫海報和招牌招攬顧客。或許是因為香港空間緊湊的緣故,類似古代楹聯的豎形招牌也很常見,店主信手寫上,掛在門口一側,就權當作招牌,此時便有種「愛來不來」的江湖氣了。

母親說,一個城市是否有藝術感,有一部分是決定於這個城市細節性的角落裏。香港自然是個有藝術感的城市,無數文藝作品曾在此上演,只因為這座城市從宏觀到細部都耐人咀嚼。如果說街道是一個城市的筋肉,街道文字就像覆於其上的皮相,給予觀者最直接的視覺印象。和內地千篇一律的印刷字體招牌不同,參差多態的手寫招牌裝點了香港的城市景觀,也裝點了觀者對香港的視覺幻想。

參加完親戚的婚禮之後,我與母親打算多留一天,拜訪一些母親昔日的舊友,其中一位就是對香港街頭招牌頗有研究的香港某大學資訊設計室的教授。他告訴我們,每一個招牌都會留有白天和夜晚兩張照片,因為香港招牌的日與夜有着完全不同的表情。白天看起來稀鬆平常的霓虹、LED、燈箱,只等太陽一落,電流通過的一瞬,流光溢彩,活力十足。白天的香港街頭招牌,在陽光的直射之下,密密麻麻、恍恍惚惚地更顯都市本相。但在黑夜裏,這些「街道發光體」像懸浮在空中一般,誠實地映出香港越夜越精彩的浮華。

坐上回深圳的東鐵列車時,我仍在思考─隨着時代的發展,現在的一線大城市裏,已經很少有機會能見到類似香港街頭的那些招牌和霓虹燈,有的只是翻新過的大廈門楣和節能的LED照明系統,更遑論人工手寫招牌了。或許其他城市的做法自有跟上時代步伐、不斷創新的好處,但香港的街頭字體藝術能保留至今,甚至成為一種招牌文化,倒也不失為一種特殊的難得。