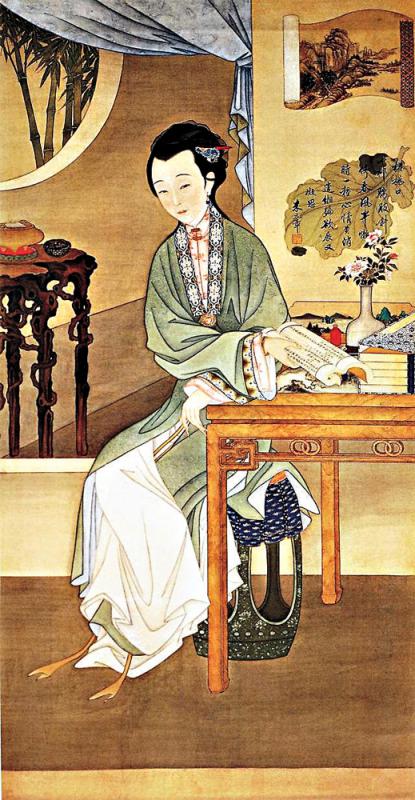

圖:朱家溍認為,《十二美人圖》(圖為其一)最早是雍親王時期貼在圓明園深柳讀書堂圍屏上,稱為《雍親王題書堂深居圖》十二幅或《深閨靜晏圖》十二幅更合適 網絡圖片

香港要建故宮文化博物館一事,前段時間議論得頗為熱鬧。在不少香港人、特別是年輕一代人的眼中,「故宮」,正應其名,是一個故去的、停留於陳年往事中的概念。說來說去不過是明清皇帝的杯盤碗盞或書畫飾物,對於生活在當下的你我,有何助益或啟發?最近重溫中華書局(香港)二○一六年四月出版美術史家兼文物鑒定家朱家溍先生的《故宮藏美》從書中的文字與插圖裏,找到一些應可回答上述問題的內容。在這位為故宮博物院工作逾半個世紀的老人筆下,故宮雖老,卻並不陳舊、不過時;宮中珍藏的器物及書畫,其紋飾與筆墨間蘊藏的美與情味,從未隨時光湮滅。

李 夢

誠如朱家溍女兒朱傳榮在本書序言中提到的:「父親留給我們兄妹的不是他的天賦,不是他的出身,不是他的學識,而是他的情懷,對自己的愛與尊重,對美和好的歡喜讚嘆。」

二○一四年是朱家溍誕辰一百周年,北京中華書局出版紀念文集《故宮藏美》,大部分篇章是從他二○○○年出版的《故宮退食錄》中揀選,分為「古代書畫」、「古代工藝美術」以及「清宮戲曲」三輯。兩年後,中華書局(香港)又出版繁體中文版《故宮藏美》,內容沒有太多改動,只是將插圖位置由中段移至篇末,並更換了書封。我倒是更喜歡簡體中文版書封,布面,純色朱紅,正中豎排「故宮藏美」四字,簡潔大方又不失氣度。

應了書名中的「美」字,書中提及不少美的事物,從宮中的椅子、櫈子,到雍正年間那一系列知名的《十二美人圖》,再到清代宮中戲曲與民間戲曲的相似與相異,都收錄其中,看得出作者學養廣博,且識得融會貫通之法。作者不單「述」,也「評」,優劣是非,皆有主見。他說光緒時期的皇帝大婚圖,不論氣勢抑或繪畫技法上,都較康熙與乾隆兩朝的相同主題畫作遜色;他還說那些關於「郎世寧創作了大部分琺瑯彩器上的西洋畫」之類的講法「純熟揣測」。作者不單說得出這些物件「美和好」,也說得出它們為何、因何「美和好」。這般評斷上的底氣與自信,與他深厚的知識脫不開關係,也為初入門的藝術觀賞者立下一些「觀看」與「欣賞」的標準。貪心一些講,若書中「評」的部分再多些,則更好。

另外,書名中那個「藏」字也用得妙,一來見出生趣與動感,二來也因為書中提到的文物,多藏在紫禁城內大小宮殿角落中,需仔細尋找方能覓得。一個「藏」字,暗示出人與物的牽連,也引申出故宮文物在過去百多年間因戰火、因動盪而經歷的曲折與遷變。

書中有篇文章名為《來自避暑山莊的一件畫屏》,講到一件曾被誤認為乾隆香妃肖像的畫屏。作者大約十歲左右的時候,曾隨收藏文物的父親進入古物陳列所參觀,當時見到這件掛屏,被人告知是乾隆愛妃「香妃」的畫像。二十多年後,待朱家溍進入故宮博物院工作之後,見到的卻只有這件畫像的臨摹品了。事緣上世紀四十年代受戰事影響,北京故宮大量文物南遷,有些在新中國成立後回到故宮,有些則隨國民黨部隊去了台灣,自此被安放在台北故宮。這件如今藏在台北故宮的畫作,後經朱家溍等人考證,所畫人物竟不是香妃。

牽出故宮文物漂泊歷程

其實,北京故宮中收藏的清代宮廷畫像,有不少沒有名稱也沒有款識,需要依靠畫幅背後的「記載籤子」辨識畫中人身份。朱家溍追問古物陳列所古物保管科科長,卻被告知記載此畫的帳本上並未註明畫中人為香妃,畫幅背面的籤子也並未標明,且畫中人容貌並無回族特徵(香妃是回族人),故朱家溍認為此畫中女子並非香妃,究竟是誰,仍待考證。

這一樁「烏龍」,雖說只是書中所提到的不大不小的一件事,卻牽引出故宮文物漂泊移轉的歷程。二十世紀上半葉,時局動盪,紫禁城中文物流離散失者不在少數。待太平時日到來,有些文物重回故宮中,有些遺散在民間,另有一些像是《富春山居圖》,同一件作品被迫分隔兩地,引人唏噓。古物雖無生命,仍能引得如朱家溍等一代代學者沉潛深耕於其中,箇中緣由,不單因為古物美且特獨,還在於物件背後的人事往來與流轉。

例如,在《清代院畫漫談》一篇中,作者花費頗多篇幅談皇帝與宮廷畫家之間的文字往來。雍正皇帝曾命畫家郎世寧「畫者爾德狗」,畫好之後卻嫌狗毛畫短了,再改長一些;又如,乾隆皇帝欣賞宮廷畫家冷枚的筆法,曾下旨「讓冷枚畫幾張畫來,隨他意畫」,這是對畫家的信任與愛護,甚至可說是超出了君臣的身份,更像是兩位雅好藝術的同道中人惺惺相惜。讀過這些故事,我們再欣賞清代宮廷畫的時候,或許會覺得它少了些循規蹈矩、小心翼翼的刻板,多了些人與人相交往來的情分。

讀過這些軼事,我們再看書名中「藏美」二字,以及更早一些《故宮退食錄》中的「退」字,愈發能理解序言中所謂「對美和好的歡喜讚嘆」,也愈發能明白像朱家溍這樣的名士,甘心花費大半人生與故宮文物朝夕相伴的緣故。故宮的美是含蓄的,是「猶抱琵琶半遮面」的,唯有細味,唯有仔細搜覓,才能翻檢出磚石與雕欄間的古意與詩情。

「藏」與「退」的意趣

在當下這個張揚、高調、時時處處尋找曝光機會的年代,「藏」起來的美是稀罕的,「退」一步是奢侈的,故此,我們從作者不急不緩的敘述中覺察到「藏」與「退」的意趣,或許對於日常生活中的處事待人有些幫助。

對於不熟悉書畫文物的讀者而言,《故宮藏美》一書並不易讀,甚至有些悶。與時下流行的「趣談歷史」或「八卦藝術」之類的書目不同,《故宮藏美》用筆十分嚴肅,就事論事,一點花巧也不講。作者甚至用去十數頁的篇幅,一一羅列雍正某年燒製的畫琺瑯器物名錄。除非讀者對於畫琺瑯歷史興趣濃厚,或者意圖編寫相關學術文章,不然這一份長名單對於普通讀者而言,實在難以引起太多閱讀的樂趣。

諸如此類的史料羅列亦出現在本書第三輯,即對於清宮戲曲歷史的回溯中。作者不厭其煩地引述史料、羅列戲名,介紹清代不同時期戲曲唱腔的發展與演變,種種都見出他對戲曲史的興趣。然而,對於像筆者這樣甚至分不清「崑山腔」與「弋陽腔」的門外漢而言,這些文字便顯得不夠親近了。

作者設想的讀者群,應是那些熟知文史並雅好收藏的群體。但這些人畢竟是少數,本書作為大眾讀物,或許應在普及與教育的層面有更多發揮。或許,編輯在彙編整理這些文章的時候,可善用「腳註」及「尾註」,為普通讀者未必了解明晰的術語及行話等略加註解,這樣一來,閱讀效果恐怕會暢快許多。

讀罷此書,除去感受到作者對於故宮文物的熟稔且珍重,亦因他埋首書卷、少問世事的淡漠而感動。「父親把自己的心供得高高的。」朱家溍誕辰一百周年時,女兒朱傳榮接受訪問時這樣說。這讓我想到朱家溍在書中引述的明代知名畫家沈周的一句詩:

「偶然把筆山窗下,古樹蒼煙在眼前。」

靜,空,不見人,而意境全出。這詩句是沈周的自況,也能用來形容朱家溍一生與文物、與雅且美的事物為伴的日子。我想,此書在當下出版,不單為紀念這位收藏並捐獻文物的老人,對於忙碌焦躁、時時刻刻講求效率的城市中人而言,亦是另一番層面的提點與勸誡。我們身不由己,做不到把筆窗下、眼見樹煙的日子,唯可借書中文字解惑,暫且一忘煩憂。