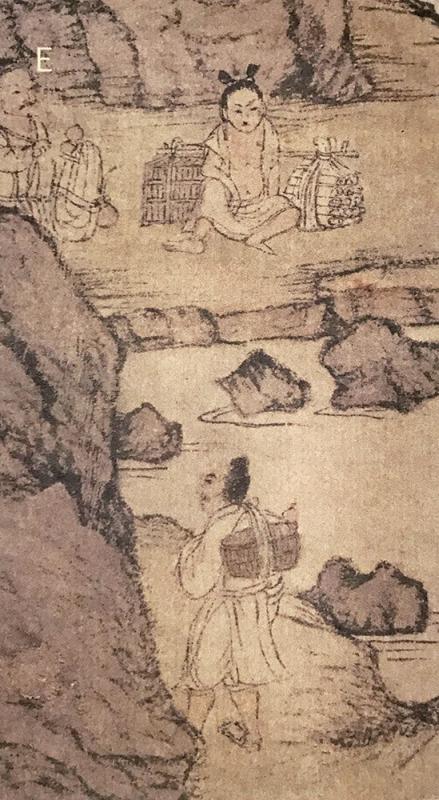

圖:《葛稚川移居圖》局部

周幽王為博褒姒一笑,烽火戲諸侯;唐玄宗為博楊貴妃一笑,不惜從四川涪川設置專驛直通長安。這些耳熟能詳的故事背景,依託的正是驛道。「南北通融──南粵古驛道」展覽正在廣東省博物館舉行,三百多件(套)文物,從自然、歷史、文化、復興之路四個部分,呈現廣東地區與國內外開展商貿和文化交流的過程。/大公報記者 黃寶儀 文、圖

西方諺語「條條大路通羅馬」,中國古代強調「書同文、車同軌、行同倫」,這些都是祖輩關於道路及其功能的共識。道路作為跨越地理障礙,實現互聯互通的紐帶,在任何時候、任何國家都有着非凡意義。中國統一的多民族國家的形成過程,其實就是道路不斷延伸的過程。

驛道縱橫聯繫廣東

古驛道,狹義上指古代供官員、使節來往以及郵遞文書的交通路線,廣義則可以泛指古代溝通區域之間的人員、文書與物資交流的主要交通路線。驛道的構成要素包含道路、附屬建築、配套設施和景觀以及相應的管理制度。南粵地區負山面海,處於三江交匯的濱海盆地上,水網密布。自秦始皇開靈渠通嶺南,設囂城節制嶺南三郡,及至一九一三年北洋政府裁撤驛站,南粵古驛道歷經了兩千餘年的興衰起伏。

散布在廣東境內的南粵古驛道,是指古代廣東區域內用於傳遞文書、運輸物資、人員往來的通路,是廣東地區與國內外各區域開展商貿與文化交流的通道,包括官道和民間路徑。根據廣東省文物主管部門以及省直其他單位的調研,廣東省內古驛道的數量有上百條甚至數百條之多,雖然統計口徑存在差異,但無疑都說明,廣東古驛道資源豐富,古驛道沿線考古發掘的文化遺存十分可觀。該展覽旨在呈現秦漢及之前南北交流融合的過程;魏晉唐宋時期本地社會發展從接受北方文化滋養到內生動力增強並開始輻射海內外的歷史;以及元明清時期廣東成為帝國版圖中貨通中外、揚帆七海的南國樞紐的圖景。

記者在展覽現場,看到了一個韶關市曲江區馬壩石峽遺址出土的新石器時代石琮。玉琮是良渚文化的典型器物,大約在五千年前流行於中國東南地區。石峽玉琮的形制與良渚文化玉琮十分相似,足以表明早在新石器時代,南方文化之間已經有交流。

這次展出的文物,不僅有典型的中國傳統器物,還有一些充滿異域風情的展品,如流金溢彩的金銀器。其中,一件廣東省湛江市遂溪出土的南朝波斯鎏金器,紋飾精細,線條流暢、造工精巧。鎏金較厚,不易脫落,該器物與一批波斯銀幣一起出土,從花紋看來多屬阿拉伯風格,成為南朝時中國和阿拉伯交往的佐證。

展品中還有廣東信宜市出土的西周獸面紋青銅盉,具有商代晚期至西周中期風格,應是周王室或貴族所有,或是周人贈予南越貴族的禮物,或是周人南遷所攜。錯金銘文虎符節則是西漢南越王博物館藏,此虎符節的原產地應在楚國,後流入嶺南,歸南越國所有。

千里運荔枝贈楊貴妃

粵港地區的人喜歡說「路通,財通」。隨着道路的延伸,廣東經濟發展的同時,一個個人物,一段段故事,也隨之在南粵大地上流傳。

歷代的郵驛只是政權專用的通信系統,不僅普通百姓無權使用,就連一般官員的使用權限也受到限制。但是,現實中皇親國戚、朝廷權貴濫用郵驛的事例比比皆是。在唐玄宗時,他就以郵驛機構的人力、物力,為寵妃楊玉環急運南方的新鮮荔枝,才惹得唐代詩人杜牧在《過華清宮》中憤怒抨擊這種極為不合理的現象,留下「長安回望繡成堆,山頂千門次第開。一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來。」的千古名詩。

戲劇大師湯顯祖,在被貶徐聞之後,踏上了南粵驛道,翻山越嶺、舟帆遠濟、水陸交替,用三年時光飽覽嶺南風物風情,在廣州、徐聞等十二座城市留下足跡,並創作了眾多不朽詩篇。棄官歸田後,湯顯祖即寫成《牡丹亭》、《南柯記》等作品,這些大師巨著,與南粵驛路之旅及嶺南生活都有着千絲萬縷的聯繫。

本次展覽還有一件來自故宮博物院的重量級藏品─《葛稚川移居圖》。該文物除了曾於二○○九年亮相於澳門慶祝特區政府回歸十周年的大展外,這是它第二次踏出宮門,也是第一次來廣東展覽,且展覽時間到十月八日止。這幅圖主要描繪的是葛洪攜家由江南移居羅浮山修道途中的一段情景。細細觀賞,只見圖中重山復嶺,飛瀑流泉,畫中的葛洪一行人走在曲折盤旋的山路,呈現給觀眾動人風景的同時,也不禁讓人思考行路人的艱辛。

「南北通融──南粵古驛道」展覽至十二月三日結束。