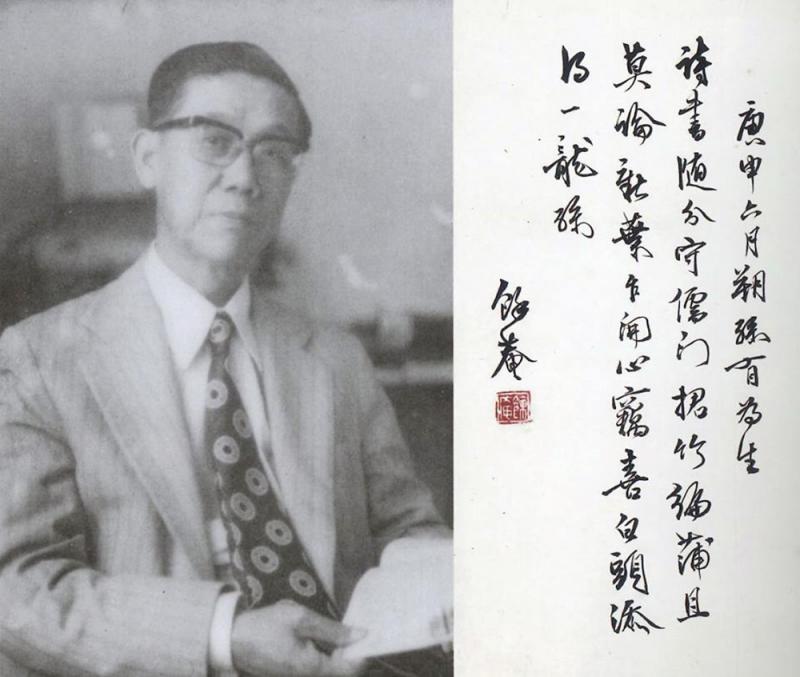

圖:潘小磐和他的墨跡

潘小磐老師享譽文壇,是一位既有文才又通曉世務,經世致用的學者。他長期擔任某位銀行家的專用中文秘書,負責日常尺牘往還、文書草擬、撰寫演辭,用廣東話說,即是「文膽」。優秀的「文膽」行文必須拿捏準確,貼合實況,酌情而為。記得當年他來授課時,炯目有神、聲音嘹亮,他的教誨令學生在公文寫作上受用無窮。/塵 紓

前文提及,上世紀八十年代初,筆者以新亞研究所學生身份,前去珠海書院文史研究所,修讀「珠海」教授但亦兼任「新亞」教授的王韶生老師所辦的「韓柳文」。然而,追隨王老師期間,莫說是半篇韓柳文沒教過,甚至連韓愈或柳宗元的半句分析也沒有。每次所聽所學的,盡是老師自己的墨寶,是他為某機構組織撰寫的序文或酬酢文章。 雖然半篇韓柳文都沒有在王老師的課堂上學過,但倒有失之東隅收之桑榆之感。由於在研究所的其他科目或場合都沒有正式機會學習實用文類,王老師在原本是講授韓柳文的課堂上,改為教導實用文類,為我輩開啟這條門徑,委實得益不淺。正如前文所說,王老師是教導筆者實用文類的第一人,促使筆者其後擔任公職而處理公文時得心應手。

享譽文壇 馳名黌舍

繼王老師之後,筆者另遇名師,儘管仰蒙教澤的時日不長,但匆匆的啟迪,便足使筆者隨後在公文寫作,特別是尺牘和酬酢方面,受用無窮,稱心迅捷。那位老師就是當年享譽文壇,名揚學林的潘小磐。

首先說明,雖然潘老師馳名黌舍,弟子千百,受業者眾,但筆者並非在「新亞」、「珠海」或其他研究所拜入他的門下。師生相遇,不是在於任何學府,而是在政府部門。

事緣當年筆者任職政府,主事翻譯及撰寫文書,當中既有回答市民查詢或投訴的覆函,亦有為部門首長草擬酬酢文件,包括演辭或禮儀文書。政府素知潘小磐深諳此道,足為良師,於是誠邀蒞署教導後進。難得老師不嫌束脩微薄,更不棄我輩低劣粗疏,居然首肯屈就,駕臨部門,登壇論說,主講尺牘,兼授酬酢文類。

筆者未蒙潘老師教澤之前,早已頗知其人,亦深慕其才。據先父自述,他早年讀書,曾受業於廣東前清進士兼翰林岑光樾,後又學藝於書畫詩文無一不精的陳荊鴻。因此,家裏閒談,偶或提及當時活躍於香港的飽學之士和文化名人。處此環境,筆者對潘老師早前亦多所聽聞。就當時所知,他基本上是一位自學成才的讀書人,雅擅詩文,酷愛以文會友,酬詩和應。

自號「餘庵」 詩文傳世

老師是廣東順德人,自號「餘庵」,而他歷年作品,分別收錄於《餘庵詩草》、《餘庵詩餘》、《餘庵文存》等等。老師寫詩,律絕皆善。茲引老師於某年亡妻生忌致祭一詩,與讀者共鑒。詩題:「五月十四日為亡妻生辰是日攜兒女上墳致祭風雨淒其惘然有作」,而詩云:「風雨猶來一撫墳,靈辰相祝詎忘君。紙灰乍颺魂疑接,黍酒徒澆世已分。歲閱艱難堅在念,天遺寂寞欲何雲。惘然立久雛兒共,愁壓連峰漠漠雲。」

詩內「黍酒徒澆」四字,頗能道出鰥夫憶亡妻的無奈心情,蓋因陰陽阻隔「世已分」,而面對連綿山峰,雖有千般愁緒,也難以排遣。其實,除了此詩,老師尚有連篇佳作,可予鑒賞;只是礙於本文並不是以賞析潘詩為主,只得暫擱不贅。老師上述詩詞文集,坊間書店雖無銷售,但各大圖書館定有藏本。諸君如有雅興,可往圖書館借閱。

「文膽」一職 絕不易為

當然,老師最為人注目者,是長期擔任某華人銀行家的專用中文秘書,負責日常的尺牘往還、文書草擬,而且每逢各式場合,為該銀行家撰寫演辭以及雅酬賀聯。用廣東話說,他是該銀行家的「文膽」,而此詞與內地所稱的「筆桿子」有幾分類同。千萬不要以為,只要飽讀詩書,「文膽」一職就很容易擔當。做「文膽」固然講求文才,但只憑文才,根本絕不足夠。稱職的「文膽」,首先要通曉世務,必須通盤掌握老闆的身份地位,利益立場,所處境況,更要充分知悉受文者與老闆在社交上或利益上有何關係。須知一切行文,均視乎己方與對方的關係及場合,不可任意而為。

凡當「文膽」,切忌舞文弄墨,自炫文才。必須常常銘記,自己只是代人執筆的身份。無故炫露文采,只會引致老闆尷尬。須知「文膽」的所有大作,悉以老闆名義發送。假若某書函,演辭,或賀聯內有些文詞或典故居然連老闆也不明所指,而貿然送達對方,試想老闆心裏會舒服嗎?其實,成功的「文膽」,必定深懂拿捏,酌情而為,行文用字,務須貼合情況,不揚不抑,恰到好處。所以,「文膽」之職,一般老儒學究,礙於世務未通,難以勝任,而很多通曉世務者,往往囿於學養有限而未足肩任。由此看來,要找一位才識兼備、經世致用的儒生擔任「文膽」之職,確實困難。當年的潘老師,堪堪是位經世致用的儒生,既有學識又務實。

炯目有神 凝練自若

清楚記得潘老師初蒞部門授課的情境。他個子不高,身形頗瘦,但炯目有神,聲音嘹亮,凝練自若,既無秀才酸氣,亦無驕矜之態。他自我介紹時,隻字不提他是某銀行巨子的「文膽」,更沒有吹噓自己的文學成就;反而向我們自白,他沒有上過大學。原因是他當年考香港大學時,英文科默書的一卷不及格,導致全科不及格而未能考上。不是經他這麼說,我們當時真不知道,他年輕時所處的年代,考香港大學,原來英文科需要考默書。我們更明白到,他後來當然不是靠着一紙文憑,而是全憑真才實學,鋪就成功之路。

潘老師教導我輩行文,絕不迂腐古板,而是靈活乖巧。舉例說,九十年代初,政府推出服務承諾。部門收到市民的查詢、申請、投訴後,先須給予初步回覆,以示認收,然後必須在指定日期辦妥,如果情況特殊而導致某事未能如期辦妥,便須將情況詳實告知當事人。否則,市民可以向申訴專員投訴,指部門有怠慢失責之嫌。

巧用文字 避免尷尬

然而,上世紀八十年代初,政府還沒推出服務承諾。部門可能因人手不足而積壓文件,又或無意間將文件擱在一旁而沒有盡快處理,以致市民的一些書信查詢或投訴,隔了一段時間還未及回覆。譬如,今年六月收到市民來函,但到九月才有空回覆,總不能在一封註明是九月的覆函內第一句寫着「六月某日大函敬悉……」試想,事隔幾月才回答市民,情況多尷尬?潘老師卻提議我們,遇有這種情況,可以改為寫上「頃接大函」。記得他當時說:「用個頃字吖嘛。一頃,可以頃幾個禮拜,甚至可以頃幾個月。唔好咁傻,走去寫明月份呀。」經他提點,筆者日後處理同類情況時,就會用「頃接」、「近接」,或者「早前接到」等字眼去免除尷尬。

記得有次某同事向潘老師請教,但凡政府書信,如屬往函,信末例必寫上「耑此奉達」;如屬覆函,則例必寫上「耑此奉覆」。究竟那個「耑」字,應作何解?潘老師聽後,笑而回答:「這個字常見於舊式公文。首先,這個字像個「端」字,只是左邊缺了一個「立」字。「耑」字有兩解,其一與「端」相通,都是指物件的開始或尖端,在這情況下,讀作「端」;其二,與「端」完全無關而解作「專」,是古人在喜歡玩弄文字而故意借用他字的情況下產生出來的用法。所以,「耑此奉達」即是「專此奉達」。遇此情況,「耑」字應讀作「專」。

「閣下」「台端」有何分別

另一次有同學問,政府公文書信常用「閣下」和「台端」兩詞,究竟這兩個詞語從何而來?確實用法是什麼?嚴格來說,兩者有分別嗎?潘老師隨即笑着回答,「閣下」和「台端」都是古代常見的用詞。我國古代宮廷,建有殿閣,故有某某閣大學士的官職,而習慣上,我們稱這些位高望重的某某閣大學士為「閣下」。及至現代,但凡高官,我們都可以稱之為「閣下」,例如香港總督,我們就稱他為「督憲閣下」或「某某某總督閣下」。不過,必須記得,「閣下」一詞,不得用於等級不高的官員,更不可用於平民百姓。至於「台端」,古時大多用於地方政府的官員,例如「府台」、「藩台」。不過,由於民間也用「叔台」、「兄台」,「台端」一詞,可以作為平民百姓的尊稱。

列舉上述例子,無非是要說明,潘老師固然腹笥淵博,而最難忘的,是他每次不但對答如流,洋洋灑灑,充滿自信,而且總是滿臉笑容,絕對沒有因為我們淺薄而稍露鄙夷。他每次答問,我們總覺如沐春風。

解說柬帖 詳盡清晰

除了公文書信的格式和用詞,潘老師教導了我們很多關於酬酢禮儀的用語。單以柬帖為例,他就有很多詳盡的解說。有次,他在堂上以請柬作為教材。他首先指出,但凡請柬,特別是婚嫁喜帖,開頭例必寫上「謹占某月某日」。這個「占」字,大家慣見,但有沒有想過,此處作何解?其實,「占」字是占卜的意思。自甲骨文時代,我們就有求神問卜以定吉凶的習慣。所以但凡婚嫁,人們定必以占卜選定吉日。以白話文表達,「謹占」是指「以恭敬態度占定」。他順帶提出,如果不用「謹占」,可用「謹定」,但不是「謹訂」。此外,「謹定」之後,不須用「於」字。

請柬之內,常見「假某某酒樓或酒店」一詞。「假」字當然是指假座。不過,必須記得,假座的用法,僅限於租用人家的地方;如果是指主人家的住處或所擁物業,就不可用「假座」。此外,柬帖之末,必有「速玉」及「恕乏价催」兩詞。 「速玉」是速移玉步的縮寫;「恕乏价催」的「价」字,不是「價」字的簡體字,而是僕人的意思。所以,古文裏有「貴价」,「敝价」之稱。「恕乏价催」是指,恕怪我沒有僕人催促你依時赴宴。

關於請柬,潘老師還指出一些極為重要的規矩。其一,柬帖應以誰人名義發出,方為得體?其二,遇有婚嫁,我們應該怎樣祝賀一對新人,才算恰宜?

發柬之人 須為男性

首先,由於傳統上男尊女卑,但凡喜帖,須由男性發出。以婚嫁為例,新郎與新娘兩家,均須以父親名義發出。如果祖父在堂,可以在父親姓名上加「承嚴命」三字,以示父祖輩均健在。如果父親不在,可用伯父以至叔父名義,而當然喜帖前面不稱「小兒」,而改稱「小侄」。假如父親叔伯全不在堂,但母親仍在,則用兄長名義,而其姓名之前,須加上「承慈命」三字,以示父親叔伯全不在堂但母親仍在。又假如沒有兄長,則可用族伯族叔,即所謂遠房叔伯名義,至不濟可用姑表兄長名義。總之,喜帖之內,不准用母親或其他女性的名義,否則惹人笑話,說你家是楊門女將,所有男丁全部死光。

記得當潘老師說完這一句,有位調皮同學問:「如果連表哥都無個,而真係一個男丁都無呢?呢種情況,唔可以話無可能㗎噃。」大家聽罷,還來不及偷笑,只聽到老師飛快回應:「咁,契都要契個返黎啦!」再次印證,老師的反應,總是既合情理,又快速無比。

賀男賀女 各有不同

第二,遇有嫁娶,賀男賀女,各有不同。賀男家,一概賀新郎父親;賀禮須具「某某新翁之喜」。如果是第二次娶媳婦,則賀「疊翁之喜」或「再翁之喜」。古時大家族男丁娶妻後,仍留於父居,所以賀禮例必致送父親。

賀女家嫁女,卻完全不同。由於古代女子結婚,例必離開娘家,所以叫作出嫁。既然出嫁而不再隸屬娘家,所有賀禮,歸新娘所有,而不歸父親。是故,賀女性出嫁,是賀她本人,而送禮時,須賀「某某添妝之喜」。這些妝奩就是女子出嫁後的私房錢。

潘老師除了盡情提點,悉力賜教,更提示我們熟讀《雪鴻軒尺牘》、《秋水軒尺牘》、《幼學故事瓊林》、《顏氏家訓》、《曾國藩家書》等讀本,並須翻閱《柬帖程式》之類的工具書。

每點每滴 常記於心

以上諸書,實該閱覽;可是,老師縱有苦心,但學生當中,又有多少個會認真鑒領,用心學習?最氣餒者,是環顧今天,真正深諳實用文類的人,少如麟角;暢曉酬酢文章者,更稀若晨星。

潘老師當年講授的每點每滴,不論之前筆者是否已經略有知曉,但總銘記於心,用於日常公務,並且積極授予下屬,傳給後輩。

此生冀以一己微力,稍報當年潘老師這位堪稱「經世致用一儒生」的啟導之恩。