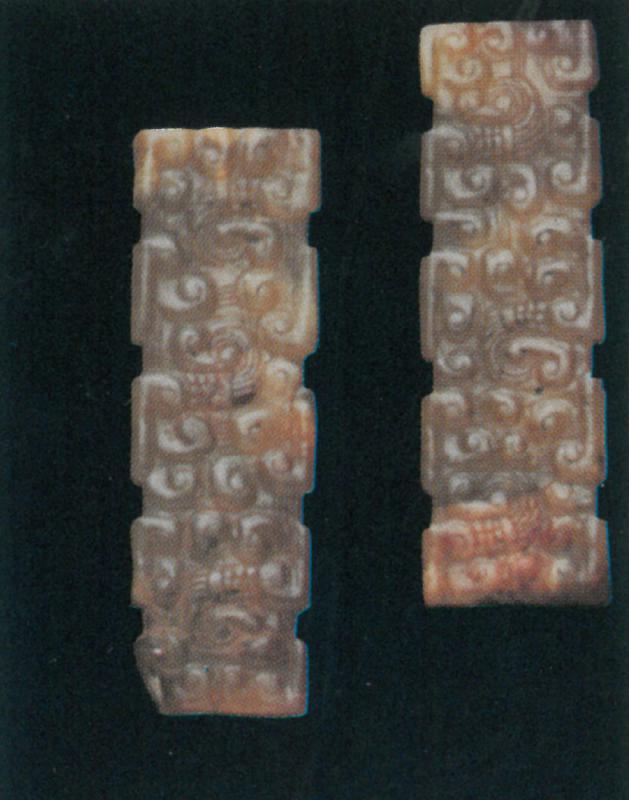

有一位藏玩了廿多年中國古玉的朋友,曾問及他手上一件形肖管狀玉珠的佩飾到底是什麼形制,也不清楚其用途。其實,那件古玉器應稱為「」(通「[勒][玉]」)。像附圖,就是東周時代琢製的一種玉(天然色沁),叫作「扁方」,用「壓地隱起」技法琢成精美紋飾,十分罕有。

先談的起源。我國新石器時代始,先民同樣喜愛裝飾,既迷信,亦愛美。他們想把一些較光滑的圓管狀小石子中間打孔,以便穿繫起來,佩帶身上,尤其是一些紋理特別及顏色吸引人者。無奈工具原始,難以打通,於是,索性拾一些有長直孔道的動物骨管,將之橫截成如管珠的小段,以幼繩貫穿,佩帶腰間作飾物,蓋骨管內的骨髓早已蕩然無存。後來,所用工具進步了,就用玉石製作同樣形制佩飾,但要上下分別對打小孔,才可通心穿。現今坊間俗稱「象鼻穿」;兩端孔口形似小漏斗,孔內壁四周留有參差痕跡。通常,玉分兩大類:一為圓管狀,稱為「圜」,除了上下端一般粗外,還有上下端不同或中腰縮窄者。另一種像長形的琮,只不過琮較大型,而小型作腰飾卻非禮器者,叫作「方」。有些形狀較扁平;戰國時代和東周較時興,而且不是素面,卻琢有美麗古拙的紋飾。漢代以後,玉已絕少琢製。