圖:此論集所收文章,範圍廣闊

之前在本欄先後介紹了上世紀八十年代初在新亞研究所任教的幾位老師,計有:精通音律戲曲的汪經昌、敏學敢言的徐復觀、專研經濟史的全漢昇、治學敬誠的嚴耕望、瀟灑爽朗的孫國棟和博通經史的牟潤孫,藉此管窺這批敢稱一代大儒的風骨學養。本文承前而轉談另一位業師王韶生。

有別於「新亞」其他教授

王老師是廣東人,自號「懷冰」。作為「新亞」教授,他與上述列位老師截然有別。首先,他雖然精通國學而且學貫中西,一邊教學一邊寫作,不時在報刊發表國學論著,但嚴格而言,與其說他是專治學問的儒者,倒不如說他是詩文兼擅的文學家,蓋因他在幾十年前的香港文壇確以詩文著稱。

其次,他當年雖說應聘於「新亞」,但由於他同時受聘於珠海書院文史研究所,而且實際上是常駐「珠海」,甚少移玉「新亞」講學。記得某年「新亞」開辦「韓柳文」一科,由王老師講授。鑒於韓柳二人的散文對後世影響重大,筆者研習之心,當然極濃,但自愧粗疏魯鈍,難受啟化,有負師長,是故心有起伏。不過,由於當時盼慕情切,難以掩抑,於是懷着誠惶誠恐的心情,向所方的「總管爺」趙潛先生表明意向。難得趙先生滿口鼓勵,一臉支持,隨即為筆者註冊,修習此科。

「 新亞」學生 「珠海」上課

不過,趙先生當時表明,王老師在「珠海」教務繁忙,無暇分身親臨「新亞」授課。為此,但凡修習該年由他講授「韓柳文」的學生,必須前去「珠海」校舍,在該處上課。當時的「珠海」,位於旺角亞皆老街火車橋側。記得五、六十年前,香港除了「港大」和「中大」兩所認可大學外,亦有不少專上學院,例如「理工」、「浸會」、「樹仁」、「珠海」、「能仁」。前三所先後得到政府認可,而後兩所在上世紀八十年代初仍未得認可。姑勿論這些學院是否已予認可,但當年培育學子的功勞,絕對不能抹煞。單就「珠海」而言,也是名師薈萃之地,而其文史研究所,更肩負學術傳承的重責。

該年前往「珠海」聆聽王老師教益的「新亞」學生,只有兩名,即筆者和另一位女同學,而那位同學要不是筆者大力推動,也不至於有興頭前去旺角上課。記得首次前去,礙於通信難以暢達,我們這兩個「外客」,好不容易才在校裏找到王老師。

豈料師生初晤之時,他即向我們明言,礙於教務極端繁忙,根本沒有空餘課堂為我們講學,頂多只可在兩節之間的十分鐘時間向我們講學。筆者聽後,當然大失所望。每次以「外客」身份尷尷尬尬前去上課,而授課時間雖說有十分鐘,但扣除老師來回往返的幾分鐘,實質只有六、七分鐘。試想,老師怎夠時間申論暢述,學生哪有工夫聽後問難?

不教韓柳 只教王文

當那顆渴求研習韓柳文的赤心正在急速下沉之際,王老師進而言道:「其實韓柳文使乜我教吖。你哋自己讀都得啦。最多,有唔明,就嚟問我。家陣不如將一篇我啱啱為某機構寫咗嘅序文,畀你哋睇,等你哋學下點樣寫實用文章吖。」筆者聽罷老師此言,心頭簡直冒火十丈;暗忖:「你唔係吖嘛?我哋辛辛苦苦走到過嚟呢度,上唔到正規嘅課堂而淨係得幾分鐘上堂時間,都算喇。但係點解你居然可以响明明係韓柳文嘅課堂,唔教我哋韓愈同柳宗元又或者相關嘅散文,而偏偏自吹自擂,賣花讚花香,教自己嘅文章?唔通我哋呢堂唔係韓柳文,而係王文?」只恨當時礙於師生有序,尊卑有別,不好即時發難,出言質疑。之後每次上課,只好聽他自講自話,暢論他的酬酢文章如何深得主會稱許。

不過,未幾筆者就從無知淺薄的深谷走出來,豁然開朗。王老師說得很對,韓愈和柳宗元的文章,只要你有一定的文學根基,準可自習自學,甚至自行閱讀相關論析,而斷不會茫然若失。換言之,即便王老師從不登壇親授,我們作為那一輩的研究生,絕不會有多少損失。反而,我們與老師巧遇於「珠海」,有幸從他身上學懂實用文章的竅門,實在難得。必須明白,當時研究所的學制裏,絕不會講授實用文章,即酬酢、序跋之類的文章,更不會教導尺牘文學,即書信通告之類的文章。在那些一代大儒的眼中,這些全屬小道末技、等而下之的文類,根本用不着在大學甚或研究所階段學習。然而,不得不承認,這些都是十分實際的日常文類,如果得遇能人實授,總勝於自我研探。

老師啟迪 效如灌頂

王老師當年的啟迪,對筆者來說,確有醍醐灌頂的效用。舉例來說,筆者從他所展示及講述的文章裏,鑒領到酬酢文章的門竅,使筆者其後擔任公職而為政府部門首長撰寫酬酢文章及日常書信時,易於掌握,達到情理兼備,體統不失。

另一方面,王老師現身說法,以自己作品向我們親授散文之道。他促使筆者領會到,如果現代人真的有心學習甚至研究散文寫作,千萬不要仿效古人,由《易經》、《尚書》以至《左傳》學起,以免因古文能力不逮而陷入五里霧中,很快就失去學習興趣。因此,最好是反其道而行,先學明清散文,特別是桐城派古文,然後返回唐宋,廣覽各家名篇;之後才翻閱《史記》、《左傳》、《戰國策》,最後才研讀詰屈聱牙的《尚書》。至於漢賦駢文,則是學習雕琢辭藻、偶對排比的文類。這種從淺入深的學習方法,比較切合文字根基欠佳的現代人。

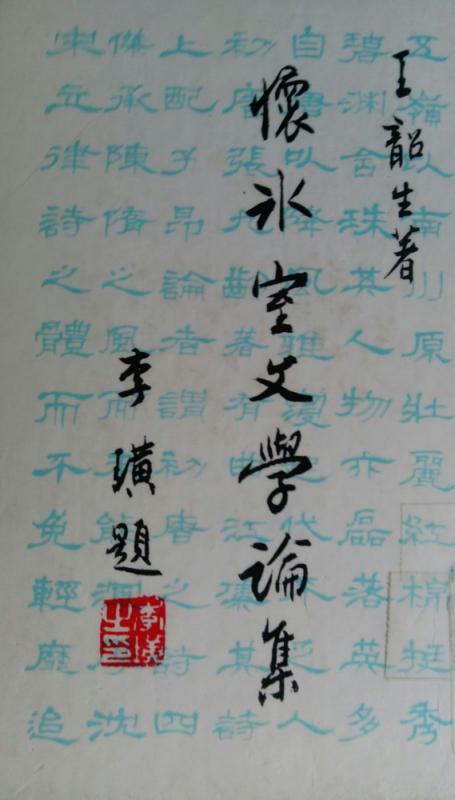

除了講學,王老師亦有若干書籍傳世,當中可以粗分為以下三大類:其一是雜文創作類,計有《甬齋隨筆》、《懷冰隨筆》,《懷冰室集》、《懷冰室續集》、《懷冰室集三編》及《當代人物評述》,而當中的《甬齋隨筆》已收錄於《懷冰隨筆》之內,屬於兩者並刊;其二詩詞創作,王老師作為文學家,既寫散文,亦擅詩詞;其三是學術論著,計有《國學常識新編》、《唐宋詩體述略》、《王國維文學批評著述疏論》、《懷冰室經學論集》及《懷冰室文學論集》。上述書籍,以數量和種類而言,雖然不算很多,但也不至於太少。

性好自嘲 下筆幽默

若論時序,較早寫成的雜文,應該是《甬齋隨筆》內的文章。王老師性好自嘲,下筆幽默。甬齋的「甬」字,絕不是與寧波的簡稱「甬」字有關。至於是何含義,任憑讀者推敲,亦恐無從猜破。原來這是他自嘲之詞。據他自述,前半生雖然學過中西,但絕非學貫中西。用廣東話說,他是「半桶水」。既然是半桶,就得把「桶」字減除一半,刪掉「木」字,只留下「甬」字。這就是甬齋的本意。

據王老師親敘,他早年來港之後,卜居灣仔,與多年知交馮氏近鄰而居。馮氏為富家子弟,顯達之後,常邀王老師過府暢飲,而每當酣醉之時,總必暢論昔日宦海商界的逸聞,並且託付王老師執筆撮錄,翌日寫成雜文,登於專欄。舉例而言,「何啟大狀師」一文記述何啟為民請命,懇求港英政府撤銷有關街上夜行者須打燈籠而燈籠須寫上某家商號或某宅姓氏的法規。港府考慮何啟陳情後,居然從善如流,俯允所請,撤銷此項擾民之法。

《懷冰隨筆》另見文趣

同樣是雜文,王老師其後出版的文集《懷冰隨筆》,據他在書序親述,則另有一番文趣。書內多記當代歷史人物,例如在「林文慶繙譯《離騷》」一文,記述林文慶其人其事。林文慶是清末民初期間新加坡的著名華人醫生。他除了功在彼邦,亦為祖國出力。他當過孫中山任職臨時大總統期間的機要秘書兼醫官;其後亦聽從孫中山建議,擔任好友陳嘉庚所創立的廈門大學的第二任校長。此外,王老師在「伍連德懸壺星洲」一文,記述這位同樣是東南亞華僑醫生對彼邦以至祖國的醫學貢獻。

至於《當代人物評述》,王老師所收錄的,盡是有關當代偉人特別是學術名人的文章,包括林語堂、梁漱溟等人的論述。閱讀此書以及《甬齋隨筆》和《懷冰隨筆》,的確有助重拾當年重要人物與事跡,而此等人與事,彷彿在步伐急速的時代漸漸湮沒,縱是學者士人,也未必銳意記存。王老師在這三本書所收錄的多篇文章,或可稍稍填補這方面的欠缺。

文人風骨 雅擅詩詞

王老師除了撰寫雜文,更雅擅詩詞。單以存留於世的詞作而言,數量約有一百。正如前述,王老師樂作劉伶客,酒酣耳熱、傾壺酒醉的情況,當然見於詞作。試看他以「飲酒」為題的一闋【西江月】─「花下一觴獨進,天河欲曙星稀。陶然那識是耶非?頗憶無功小記。我愛竹林老阮,生平懵懂忘機。為君微醉語歔欷。自得酒中深味。」從此詞可見,人雖微醉,但仍忘不了自誇深懂酒道。這何嘗不是劉伶客的常見行為?

又試看王老師有感於世事而調寄【浪淘沙】─「風雨打簾鈎,惟怕登樓。青山斷續半離愁。如此忙來忙不了。浩蕩千秋。人海正沉浮,恰比沙鷗。飽看後浪逐前漚。事大如天休管也,滿酌金甌。」 在他眼裏,當下之事縱使大如天,也用不着甚至輪不到他操心。面對如此千秋浮沉,他也只得寄情金甌。有志之士無力扭轉世情,只覺滿腔唏噓無奈,溢於全詞。

文學論述 另有見地

王老師的《懷冰室文學論集》及《懷冰室經學論集》各自收錄了他歷年在文學以及經學方面數十篇範圍廣闊的論文。先就《文學論集》而言,其內的各篇文章,值得捧讀慎思者很多。例如他在「文心雕龍對於中國文論的影響」一文,提出一些有別於其他學者的看法。劉勰《文心雕龍》一書雖然篇章很多,共有十卷五十篇,但當中的「原道」、「徵聖」、「宗經」、「正緯」、「辨騷」五篇公認是全書的核心,而前三篇更是精要所在。關於第一篇「原道」,很多學者基於《周禮》曾言「儒以道得民」,於是認為「原道」當中的所謂「道」,是指聖賢的大道,而「原道」之後的「徵聖」、「宗經」,正好是合理的延伸。

然而,王老師倒不以為然。他認為「原道」的道,不是聖賢的大道,而是自然之道。他引用韓非子的見解作為論據,「道者,萬物之所然也,萬理之所稽也。理者,成物之文也。道者,萬物之所以成也……聖人得之以成文章。」其實,王老師的說法,是附和現代專家劉永濟在其《文心雕龍校釋》所言者:「舍人(即劉勰)論文,首崇自然;所謂自然者,即道之異名。道無不被(即披),大而天地山川,小而禽魚草木,精而人紀物序,粗而花落鳥啼,皆自然之文也。」如果從劉勰成書的觀念來看,王老師與劉永濟的理解,似較恰當。其實,他的《文學論集》內,確有不少合理甚至精到的見解。

一己微力 弘揚經學

另一方面,王老師在刊行於八十年代初的《經學論集》的自序憶述,童年時代就讀於鄉校時,已經粗解《尚書》和《左傳》的文義;及至大學期間,更先後仰承經學名家的治經之法;隨後對於漢唐注疏、宋人經說,則時有瀏覽。雖然如此,他謙稱,由於潛研未足,因此「無以成顯門名家之學」。

然而,鑒於清末民初已經出現「廢經讀經兩說,斷斷相爭不已,蓋六經三傳,束之高閣者久矣」,王老師雖明自身粗疏,但仍振筆撰寫經學論文,並且明言「茲予所撰經學論文,明其體要,取其大義,務求平正通達,以引發國人讀經治經之心,俾有國家社會之責者,從而提倡之,鼓舞之,馨香以祝之者也。」王老師推廣經學的苦心,於此昭明可見。然而,回望過去幾十年,經學不但未見興於庠序,反而益發衰敗。我們這一班對經學常存熱忱的有心人,只得喟然浩嘆。

王老師離世雖近兩秩,但當年的教益,特別是實用文章的點撥,筆者深得惠澤,謹此再致感紉。

(「新亞」學人系列之六)