「朝飲木蘭之墜露兮,夕餐秋菊之落英。」這兩句楚辭就是戰國後期「三閭大夫」屈原《離騷》中所詠,充分顯示他清高拔俗的性格。

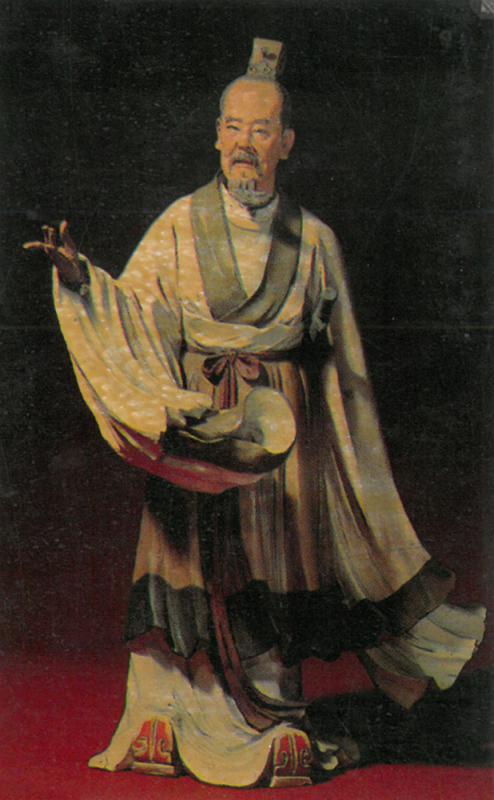

附圖陶泥彩塑屈原立像,乃近代「泥人張」張銘(晚清張明山的第四代傳人)作品。衣袂飄飄,如吳帶當風;人體比例準確,寫實感強。雖然活靈活現,但總覺欠缺屈大夫那種愛國憂民的氣質。曾見廣東佛山石灣陶塑中,有晚清名家塑屈原像,生動傳神,但與其他所塑達摩像、李白像、鍾馗像和呂洞賓像一樣,燒「石榴紅」釉;相比之下,造型、表情、手勢等,不免流於千篇一律,難以描繪出屈原「伏清白以死直兮,固前聖之所厚」,以及「雖體解吾猶未變兮,豈余心之可懲」的堅決個性和至死不渝的愛國情懷。

個人印象最深的,還是明末清初時期陳洪綬(陳老蓮)以白描手法畫的《屈子行吟圖》,那時他僅十九歲。其構圖十分簡潔,頭頂是空寂蒼穹,地面巨石數塊、野花幾簇,一片荒寒孤清的深山古道意境。畫家純以線條勾描,簡練暢率,筆勢潔潤挺秀,剛柔並濟;衣紋線條具金石味,「森森然如折鐵紋」,古拙富神韻。屈原臉容憔悴、愁眉長鬚,但仍挺胸抬頭,遙視前方;愛國憂民之情,活然紙上。又豈是近代名家如傅抱石、張大千等所仿畫的《屈子行吟圖》能及呢?