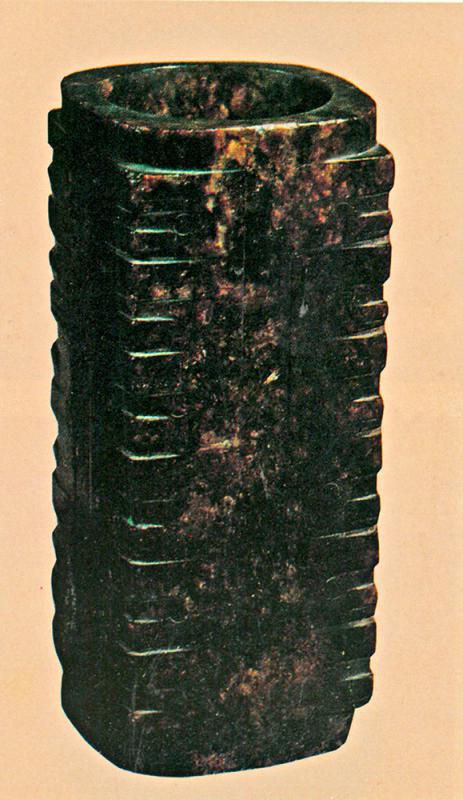

附圖為新石器時代琢製的大玉琮,分為六節,上端稍大。《說文》指琮「似車釭」。其形制皆外面呈四方柱狀,但內則為圓筒形,上下兩端俱突出方柱形之外,貌似瓶的口和足。每節上琢橫線紋或組帶紋。這類高大型玉琮,一般超過二十公分;曾見同時期者,高近五十公分,分成十九節之多。從廣東石峽文化以至周代,出土玉琮大多為光素無紋和屬於矮寬型,一般高度小於寬度,但體大厚重。新石器時代江浙一帶「良渚文化」玉琮,不少均雕神人獸面紋飾,且多天然鈣化,「灰沁」色如「雞骨白」。故近代人工加石灰高熱焗色的贋品,多仿之,以求魚目混珠。附圖古玉琮的棕褐黑色,則為天然「水銀沁」與「鐵沁」,經數千年滲蝕而成。

古玉琮的用途,素惹爭論。主要說法認為是禮器,因為我國古老的宇宙觀,相信「天圓地方」;就琮形而論,琮的方圓表示地和天。《有竹齋古玉圖譜》謂琮「內圓象天,外方象地。」《周禮.大宗伯》鄭註:「琮之言,宗也,八方所宗;故外八方象地之形,中虛圓以應無窮,象地之德。」古人放圓璧於大琮上方,蓋以蒼璧禮天,以黃琮禮地。出土墓葬物中,玉琮乃置腹上,即《周禮.典瑞》所說:「疏璧琮以斂屍。」故琮亦作隨葬品。古人認為天屬陽、地屬陰;玉圭和璧代表男性(陽),琮代表女性(陰),是象徵「地母」的女陰,故用以禮地,祀民族的女性始祖。