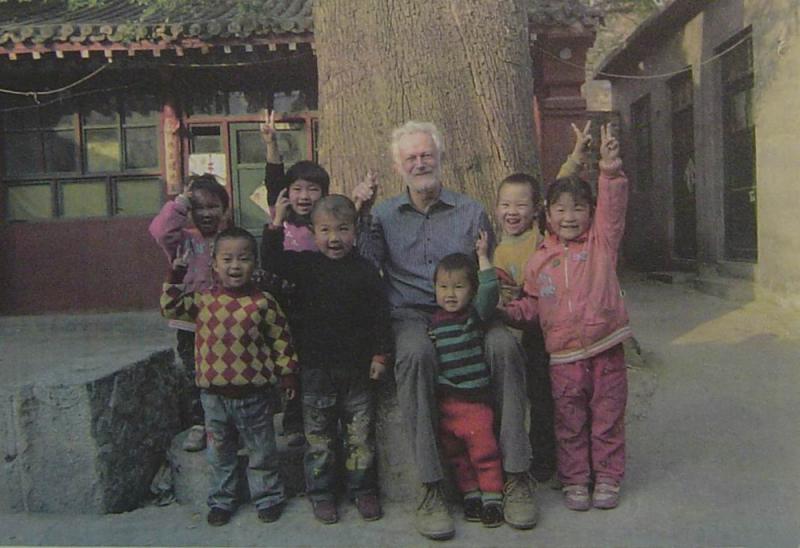

圖:榮大偉(後排坐者)與中國兒童在一起

三月,地球南端的新西蘭,正值秋天。廣袤原野,牛羊成群點綴其間;清澈海灣,漂浮一片片白帆;碧藍天空,鳥群發出雄渾鳴叫……

地球北端的中國,卻是初春,樹木抽出新綠。今年三月二十日下午,天空飄起小雨,榮大偉(Dave Bromwich)與我在北京飯店飲茶。兩天前,他抵達北京,為籌備新西蘭友人路易.艾黎(Rewi Alley)紀念會而來。

紐中友好歷史

榮大偉,現任新西蘭中國友好協會(紐中友協,New Zealand China Friendship Society),全國總會長。新西蘭人的淳樸,在榮大偉身上,彷彿表現得更為突出。別人的好處,他會記得,並總想回報。這一點,令我感動。

這個年逾六旬的新西蘭人,何時與中國結緣?「我喜歡中國。或許,我上輩子也是中國人吧!」榮大偉半玩笑、半嚴肅地說出這句話,呵呵地笑個不停,把我也逗樂了!

原來,榮大偉父母是英國人,於一九五一年移居新西蘭。次年,榮大偉出生。七歲時,他第一次見到中國物品,感到十分新奇。中國,像一塊磁鐵吸引着他!他憶起,偕妻女第一次訪華,是在一九九一年。全家赴中國各地旅遊,度過四年美好時光。其間,他還在連雲港教授一年英語。

返回新西蘭後,一九九七年,榮大偉投身紐中友好事業,成為一名甘於奉獻的志願者。二○○○年,他擔任紐中友協全國執行委員。兩年後,他把主要精力放在中國貧困地區發展項目,頻繁往來甘肅、廣西、貴州等地,至今已訪華三十七次。

紐中友協於一九五二年,在奧克蘭(Auckland)成立。創立之初,協會主要目標是通過人民友誼,推動新西蘭政府承認新中國。當時,新西蘭人受冷戰思維影響,普遍視中國為潛在威脅。中國被描繪成「困龍」,一旦脫困,將向南傳播社會主義。這使協會開展工作十分困難。

「新西蘭之子」路易.艾黎,是紐中友協開創者。上世紀三十年代末至四十年代初,他發起中國工業合作運動(Gung Ho),在大後方建立兩千家合作社,生產數十種民用及軍需品,成為失業工人與難民生產自救、援助抗戰的一支獨特力量。

艾黎定居北京,寫信指出:「對於援助,中國現在沒有比開展和平與友好活動更為重要。」「海外朋友幫助中國人民最好方式,就是努力維持與發展友誼。」「我很榮幸與你們保持聯繫,提供力所能及的任何幫助。」

白書玲(Shirley Barton)是艾黎信賴的人。一九四七年,新西蘭海外救濟總署(CORSO)招募人員,赴華支援工合運動,她報名前往。在山丹培黎學校,艾黎與學生們艱苦奮鬥精神,使她深受感染。之後,她又赴上海,在宋慶齡領導的工合國際委員會工作。

從一九四七年至一九五一年,經她之手,向山丹培黎學校提供款項達一萬英鎊。艾黎總是說:多虧白書玲,學校才得以渡過難關,堅持到一九五三年人民政府接管。

新中國成立後,白書玲編輯艾黎第一本着作《有辦法》。另一本《人民有力量》,在她返回新西蘭後出版。她形容:「一九五二年建立的新西蘭中國友好協會,盡其所能,無畏奮鬥。召開集會發表演說,給總理與議員們寫信,聯繫媒體及代表團,組織影片放映,舉辦展覽等活動。」一九五八年,紐中友協成為全國性組織,她是第一任秘書。

路易.艾黎說過:「如果何明清(Kathleen Hall)是個男子,她早就出名了。」何明清,新西蘭護士。一九二三年,她來到中國,在山西、河北貧困農村開辦診所。至今,河北曲陽縣宋家莊還流傳一首歌謠:「生病不用慌,去找何醫生;洋人好活計,手到病全除。」

一九三八年,日軍加緊侵華,河北農村生活更趨艱苦。何明清目睹日軍殘暴,對中國人民深感同情。這期間,她結識加拿大醫生白求恩(Dr. Norman Bethune)。

受白求恩大夫委託,何明清利用傳教士身份,往返北平與河北之間,冒險穿越日軍封鎖線,為八路軍購買藥品、運送物資三十多次,輸送抗日志士與醫護人員四十多名。

一九三九年秋,日軍燒毀何明清診所,把她送上一艘開往新西蘭的渡輪。但她從香港下船,加入中國紅十字會,開始穿越中國內陸的危險旅程。旅途中,她患上嚴重腳氣病,才依依不捨地返回新西蘭。

生命最後十多年,何明清參與建立紐中友協數家分會。一九五八年,她當選第一屆全國委員會會員。她一生清貧,卻始終不忘為中國農村診所籌集善款,直至一九七○年,走完人生之路。兩年後,新西蘭與中國建立外交關係。

「毛利斗篷」故事

榮大偉特別提起一件往事。一九五七年四月二十三日,紐中友協奧克蘭分會長、首任全國總會長羅恩.梅森(Ron Mason),收到中國人民對外文化協會(今全國友協)一份電報:邀請您及四位朋友訪問中國一個月,時間從七月至十月有效。

羅恩.梅森接受中方邀請,選派四名會員,包括拉梅(Ramai)與拉道爾.海沃德(Rudall Hayward)夫婦。拉道爾出生英國,是新西蘭先鋒電影人,其妻拉梅是一個生氣勃勃、獨立自強女性,十九歲,她擁有自己的攝影室,之後,她在拉道爾早期影片扮演主角。

這是新西蘭第一個攝影組訪華。他們來到神秘的中國,赴廣州、上海、北京、武漢拍攝,製作三部紀錄片,客觀呈現新中國面貌,打破冷戰背景下,西方對中國片面印象。

其中兩部紀錄片《走進紅色中國》、《中國的奇跡》,僅限新西蘭發行;《中國的子民》,則由拉梅編劇及導演,在世界各地銷售。

攝製組成員應邀參加國慶慶典。紐中友協副會長湯姆.牛納姆(Tom Newnham)所著《新西蘭婦女在中國》(New Zealand Women In China)一書中,拉梅回憶說:「我們得知,晚上有機會獻上代表毛利王(Korokī)善意的斗篷,所以我穿上毛利公主(Te Puea)贈送的傳統裙子。最後時刻,我們被告知將登上天安門城樓。」

離開酒店時,拉道爾抓起攝影機。拉梅對他說:「你不要帶它。」拉道爾還是堅持帶上。這對夫婦與羅恩.梅森抵達天安門,城樓台階上站滿士兵。拉梅下意識以為,攝影機會被沒收。登上城樓後,只見坐滿「一排又一排重要人物」,拉道爾開始拍攝。

拉梅繼續回憶:「有人把羅恩與我,領到毛主席與周恩來總理站立地方,提示我們可以把斗篷獻上。毛身邊有一名翻譯,我光着腳與我的翻譯,站在他面前。

「毛澤東向我表示歡迎。隨後,我把斗篷繫在他的肩膀上。我告訴他,這是新西蘭毛利王禮物,一件代表我們善意的禮物。我說:『我們是世界最小民族,把這個禮物送給世界最大民族。』」

「毛澤東笑了。他鼓勵我說:『最小民族與最大民族一樣偉大。』他把斗篷翻過來,問我羽毛如何織在一起。我母親與祖母都是優秀織工,所以我高興地回答他。」這一場景,成為《走進紅色中國》一大亮點。

毛利人是新西蘭原住民,獨特毛利文化是新西蘭國家象徵之一。作為毛利首領特有服飾,羽毛斗篷(Kahu huruhuru)代表尊貴與榮耀。

二○○四年,新西蘭駐華大使麥康年(John McKinnon)聽說這個故事,設法找到紀錄片。觀看之後,他託人四處打聽,花費一年功夫,在中國國家博物館找到了。當時,一位新西蘭毛利首領恰好在中國訪問,麥康年請他前往北京鑒定,證實正是這件斗篷。

斗篷約一米見方,以黃色羽毛為底,配以黑、灰色羽毛,羽毛來自雞、雉、野鴨、信天翁與紫水雞,用羊毛線編織成方形圖案,大約製作於一九五○年。

二○一三年,新西蘭國家博物館(Museum of New Zealand,毛利語Te Papa)暫借這件斗篷,當年六月至十月,在惠靈頓(Wellington)展覽。紐中友協榮譽主席鄧里(Simon Deng)提供活動資金。

四月二十三日,斗篷迎接儀式十分感人,紐中友協會員領唱中國民歌《茉莉花》。毛利事務部長說:「毛利斗篷是一件重要珍品。我們盼望把它帶回家,讓新西蘭人見一見。」

羽毛在風中輕輕擺動,展現動人時刻。每一根羽毛、每一縷毛線,均象徵威望(mana)、謹慎(manaakitanga)與權力(kaitiakitanga)。斗篷似乎有生命,離開故國,又重返故國。時光短暫,卻帶回一條信息:它是紐中文化大使,承載和平與希望。

二○一四年十月,在鄧里藝術文化基金贊助下,《走進紅色中國》由紐中友協全國副會長喬治.安德魯斯(George Andrews)剪輯製成光碟,再次走進新西蘭民眾視野。這部新版紀錄片,在中國也掀起一股熱潮。

發揚艾黎精神

榮大偉經常去甘肅山丹。他質樸地說:我可以在高級酒店品茶,也可以去窮苦農村工作,吃鄉下飯。山裏人,每天三頓只有玉米粥喝!我要幫助農村窮人,路易.艾黎就是這樣做的。

一九四○年,路易.艾黎在陝西寶雞雙石鋪,創建培黎工藝學校。受日軍威脅時,艾黎與英國人何克(George Hogg)率領六十名學生,跋涉到戈壁沙漠。在山丹古鎮,路易租下舊廟作為教室,任命何克為校長。山丹培黎學校,為中國培養一大批優秀工程技術人才。

艾黎逝世半年前,一九八七年四月,山丹培黎學校重建。自此,紐中友協每年資助新西蘭人來校支教。二○一四年二月,納塔利.鮑伊(Natalie Bowie)被派往山丹。她在博客中記述:

二月十一日 我昨天在奧克蘭,見到前兩任老師布倫丹(Brendan)與吉米(Jimmy),一起聊了兩個半小時。他們都說,在山丹教書,改變很多人生想法。那我又不明白了:既然這樣,他們現在應該搶着鑽進我的行李箱,與我一起去山丹啊!!

二月十七日 令我想不到的是,我選擇去山丹教書,竟然得到這麼多人支持與鼓勵。我原以為沒什麼人,會對這個決定感興趣。他們對我稱讚:「你真勇敢、無畏、令人欽佩」等話,讓我感到很不好意思。

三月十八日 我慶幸不是金頭髮西方人。即使如此,我在山丹所到之處,得到「注目禮」也夠多,大概不少於五百次吧。

三月二十九日 我不贊同的是,學生每周至少五天,從早上六點四十分上課,直到晚上九點半。有些學生周六還要上課,周日傍晚還有作業。雖然有課休時間,但是課程安排這樣緊密,把他們壓得喘不過氣來 。

很多學生不願意上英語課。我任課前幾個星期,他們對外國老師的新鮮感還在,還都規規矩矩地上課。但是不多久,就開始搞小動作。我班有四十四名男生,大部分主修機械專業。他們好動,喜歡打籃球、擺弄電機,喜歡在女孩子面前耍酷。讓他們坐在教室裏,老老實實上英語課,可真是一種挑戰。

更棘手的是,教學資源有限。只有一塊黑板與一根白粉筆,剩下的,就是我的大嗓門。真慶幸,我帶來三本英文雜誌。至今,我沒敢把這些雜誌扔掉,因為我不知道下一個鼓勵學生學習的教材道具是什麼。

有一些好學的學生,很愛提問題,英文通常比較好。課堂上,也是他們搶答問題,並友好地用中文向其他同學解釋。上周是我任課第六周,我把過去五周所教單詞,重新復習一遍。當學生們告訴我「married」、「midnight」、「pumpkin」等單詞含義時,我略感欣慰:學生們總算有進步了!

納塔利是八十後青年。有時,她也自問:為什麼到這個與世隔絕的地方做志願者?山丹生活艱苦。有一些事情,使她煩惱、消極,甚至懊悔。但她也說:比起艾黎當年承受艱苦,我是無病呻吟。

二○一五年三月,榮大偉到訪山丹,給納塔利的學生們上了一堂課,講述艾黎故事與培黎校史。學生們很高興,納塔利更高興:有機會用英語暢談,真是痛快!

就在一年前,納塔利結識一位新西蘭青年,叫帕利.雷諾茲(Parley Reynolds)。他作為二○一四年度「紐中友協青年友誼大使」,來到山丹開展項目合作。

帕利認為,中國碳排放量百分之五至十,是生產水泥造成。所以,項目試點要建立一個清潔、綠色替代方案,鼓勵農民學習種植、加工工業原麻纖維,製成一種價廉質輕、高強度建築材料,用以代替水泥。

看到新西蘭年輕人傳承路易.艾黎精神,讓榮大偉倍感欣喜。他說,艾黎在中國找到大愛。用孔子「仁義」思想,不難理解艾黎精神。二○○六年以來,紐中友協與工合、山丹合作社聯盟、山丹培黎學校合作,在中國西北參與一系列扶貧項目。至今,協會已建立山丹縣四十多家合作社,以及陝西省八家。山丹亦成為合作社示範縣。

新西蘭與中國,地球南端與北端,相距如此遙遠,卻沒有阻隔人民之間交往。路易.艾黎,這位「新西蘭之子」對中國的感情與貢獻,必將激勵一代又一代新西蘭人,構築聯結兩國人民友誼的彩虹。