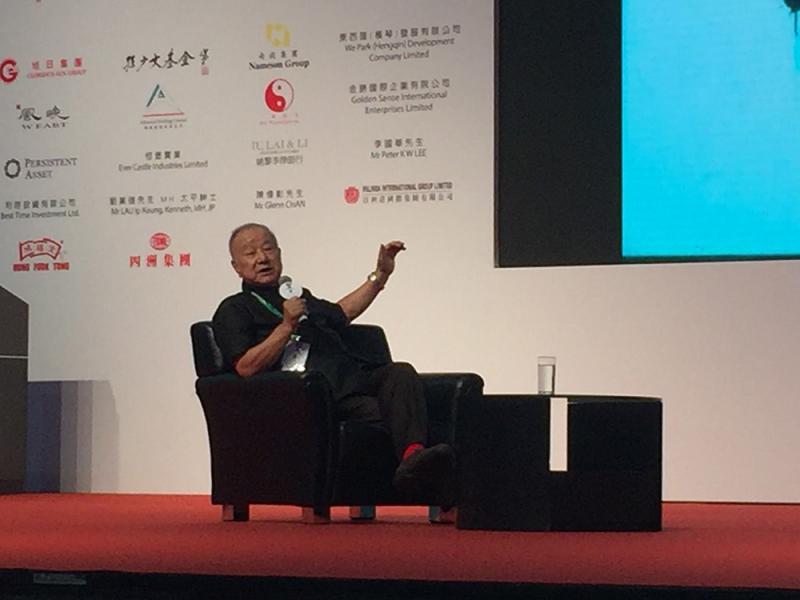

圖:劉國松講述「水墨畫的文藝復興之路」/大公報記者王豐鈴攝

【大公報訊】記者王豐鈴報道:在很多人的認知中,學畫的第一階段是臨摹,其重要性就如同金字塔之下廣闊堅實的地基。有「現代水墨之父」之稱的知名畫家劉國松卻不這麼認為,他於「全球水墨畫大展」期間,八月五日的水墨藝術講座中闡釋其「反對臨摹」、「先求異,後求好」的美術教育理念,並結合個人經歷,從內地、香港、台灣三地的水墨畫發展與交流出發,講述當代水墨畫的文藝復興之路。

劉國松從台灣上世紀六十年代的現代水墨實驗講起,稱自己早期的藝術創作,尤其着重水墨的抽象表達,直至看到北宋范寬的名作《溪山行旅圖》,觀念發生了改變。他形容,觀賞此畫時感覺「一股冷風撲面而來,感動得起雞皮疙瘩」。由此他意識到,具象、抽象都是藝術的表現形式——畫家完全可以借具象實體,表達個人對繪畫本質的看法。

他最出名的「抽筋剝皮皴」技法——即上墨後,撕去紙筋留下白線,不僅可將白線加入中國畫,亦在無形中呼應老莊思想。他稱舊的水墨畫技法與材質,並不能滿足這一表現形式,於是經實驗才有了後來的「劉國松紙」,並說:「畫家似科學家,要先有一個新的想法,去實驗,才有藝術上的創新。」

七十年代,其於香港中文大學開始美術教育實驗,曾對學生提出學畫要「先求異,後求好」,在劉國松看來,臨摹無疑是繪畫創造與突破的敵人——這個在現代美術教育中被視為「打基礎」的訓練階段,他卻認為,地基的廣度非但不能決定藝術成就的高度,還可能造成千篇一律、無法突破的問題。「繪畫是專業教育而非通才教育,為藝如同建造『摩天大樓』,地基不寬,但求深求專。現代的摩天大樓遠比金字塔高。」