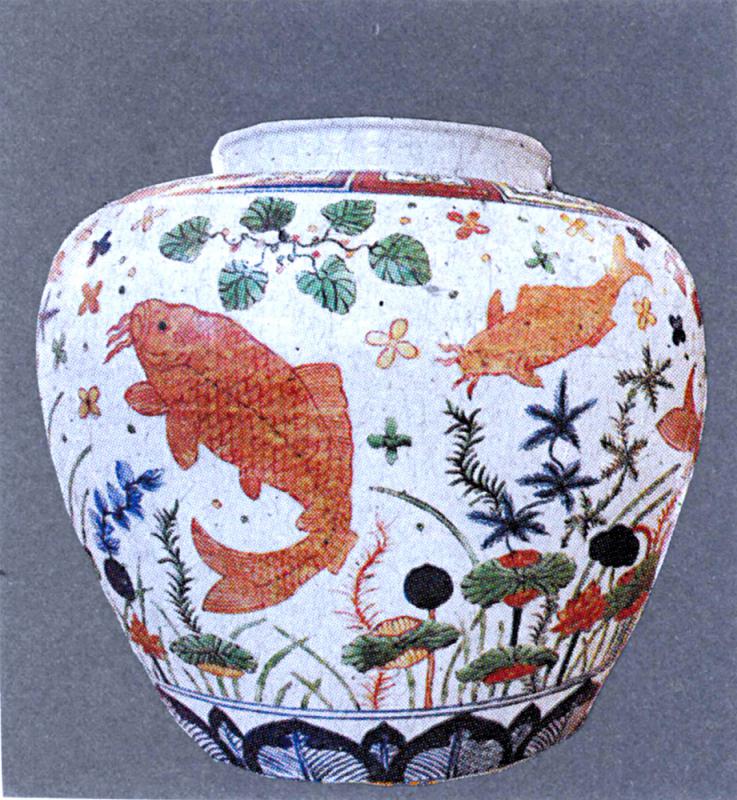

附圖為明代嘉靖年間官窰燒製的五彩魚藻紋無蓋瓷罐,曾於英國拍賣;但「專家」不大懂鑑別和分期斷代,竟然誤作「贋品」,標價僅一千八百英鎊。最後,「識貨之人」爭投激烈,以高出底價四百五十多倍(約七百七十多萬港元)成交。其實,嘉靖官窰繪魚藻紋而完美留存迄今者甚稀。曾於不同博物院親睹數件精品;印象最深為嘉靖青花礬紅魚藻紋蓋罐,魚色金紅鮮陽。所繪者應為明代嘉靖前後官民最喜愛的金鯽魚,亦即金魚的前身,狀如《山海經》描述的紋彩魚(文魚)。據史料,乃宋代初期開寶年間,刺史丁延贊在嘉興城外一水池最早發現金鯽魚。蘇東坡後來於臨安(今杭州)六和塔下,觀賞金鯽魚,並作詩存念。文史學家岳珂《程史》中,指出鯽魚能變成金色,為上品;鯉則次之。

另見嘉靖窰製的一件青花魚藻紋瓷杯。其中一尾形肖近代的短尾「蛋種」金魚,與另三尾形如鯽魚者有別;可見那時已逐漸有不同變種。據于慎行《穀山筆塵》載,明代神宗朱翊鈞是金魚鑑賞家,在位四十多年,宮內各處皆有大金魚缸,養金魚蔚成風氣,並研究交配繁殖新品種。

由於明代中後期的魚藻紋彩瓷有價,民國時坊間已有很多偽作。曾遇一款金紅魚綠水盌,乃用嘉靖時民窰粗糙白釉器,後才草率加彩繪成。